新闻稿

浸大生物学家发现两个「海月贝」新物种

星期一,2024年12月16日

香港浸会大学(浸大)的生物学家在香港米埔和南海分别发现两个「海月贝」新物种。「海月贝」也被称为「镜贝」,「明瓦」或「卡皮斯贝」,是一种咸水双壳贝类,属于「云母蛤科」(Placunidae)下的 「海月贝属」(Placuna)。今次发现令「海月贝属」在全球的物种总数,由五个增加至七个。

由浸大生物学系教授邱建文教授率领的研究团队,将两个新物种命名为 「河口海月」(Placuna aestuaria) 和 「玻璃海月」(Placuna vitream)。有关研究已发表于学术期刊《Ecology and Evolution》。此研究由「大屿山保育基金」资助。

银色半透明的海月贝

海月贝是可食用的贝类,但相对于食用,其贝壳的价值更高,几千年前已开始被用作玻璃的替代品。海月贝漂亮的半透明银色贝壳,被广泛用于制作窗户、珠宝首饰,以至灯罩和吊灯等装饰品。

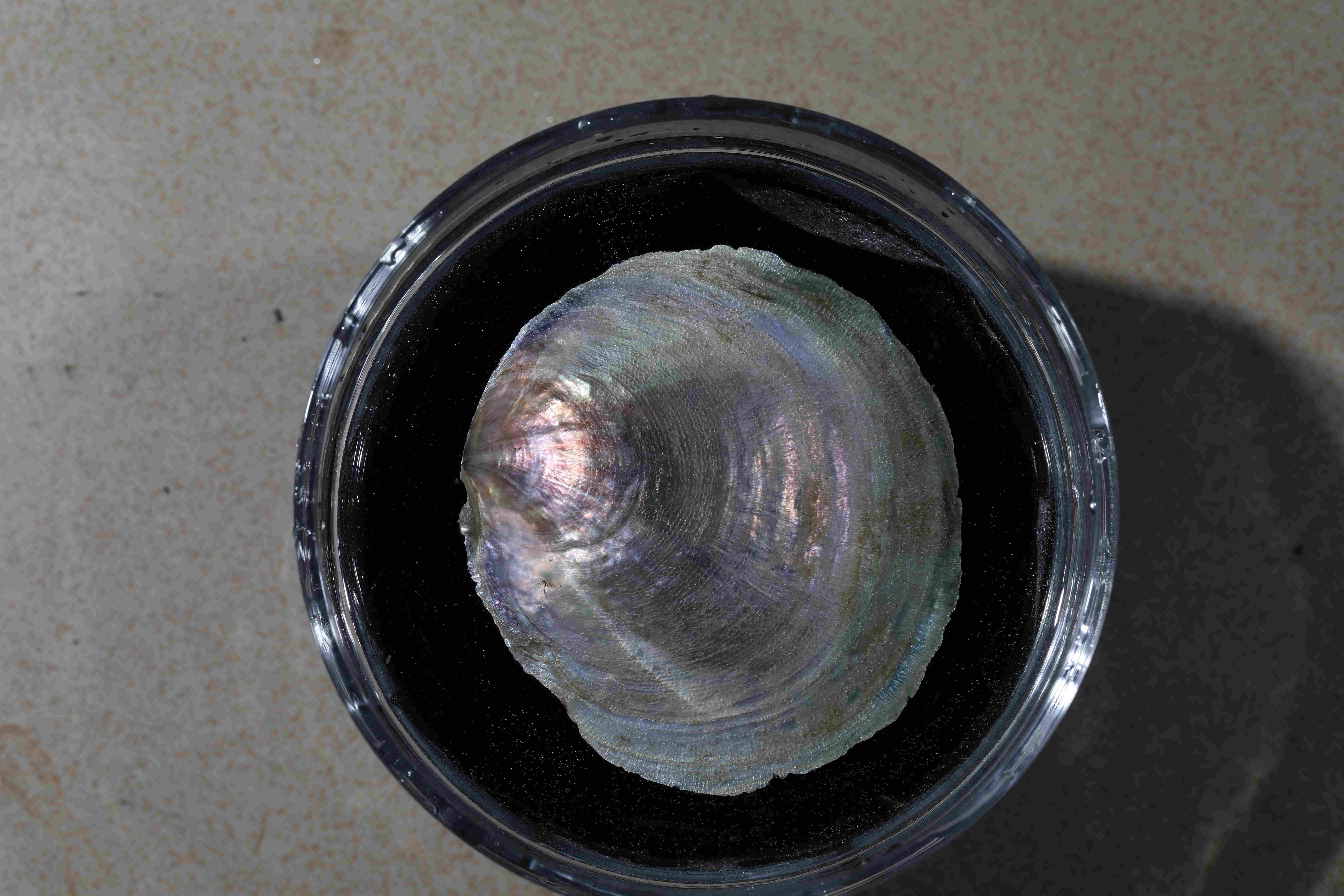

浸大生物学家在本港发现新种「河口海月」。其拉丁文名称「aestuaria」的意思是「河口」,突显这海月贝新种的栖息地是处于珠江口的河口水域一带。

在香港水域发现海月贝新种

浸大团队2022年4月在大屿山水域进行底表动物调查,以及2023年7月在米埔自然保护区,对一种后来被确认为新物种的箱型水母进行研究,期间收集了几个海月贝属的贝壳亚化石。

根据文献记载,本港的「海月贝属」只记录「云母海月」(Placuna placenta)一个热带种。经过仔细比对,浸大生物学家发现采集自本港的标本,其铰链和耳廓结构等特征,均与「云母海月」不同,因而确定它是一个新物种,并命名为「河口海月」。团队相信,本港关于「云母海月」的记录是由于鉴定错误导致,而「河口海月」或由于气候变化迁移到了中国沿海其它地区。

另一新海月贝物种在市场出售

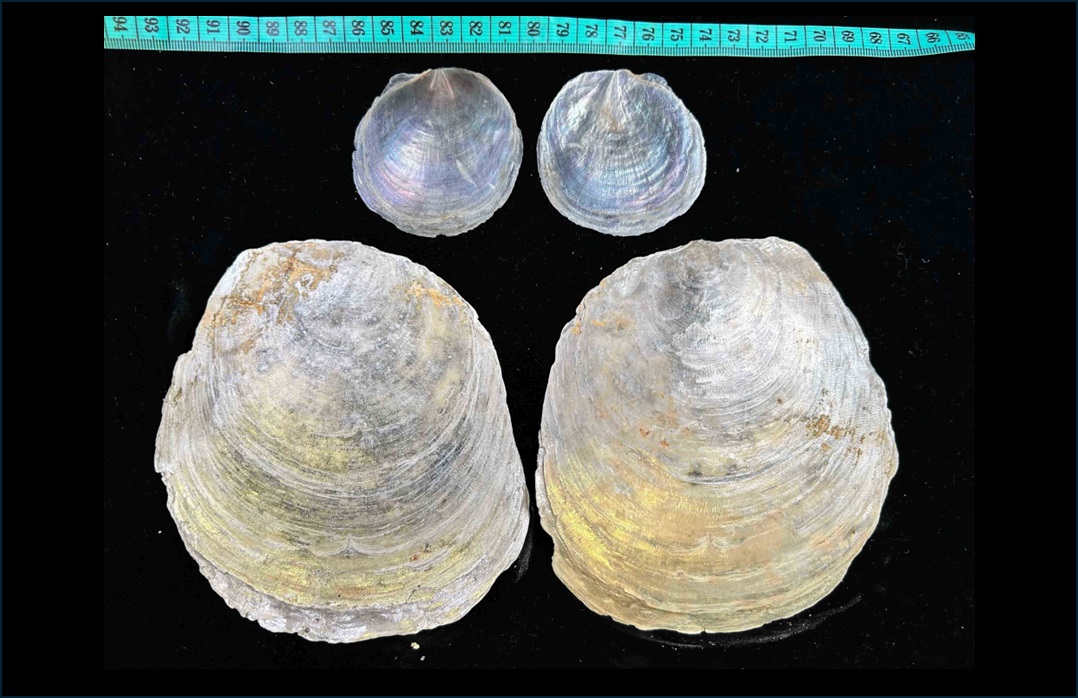

另一个新物种「玻璃海月」(Placuna vitream)有着仿似玻璃和珍珠般的贝壳,故被名为「vitream」,拉丁文有「像玻璃般」的意思。浸大生物学家于2023年5月,在海口东门市场当地渔民贩售的海月贝中,采购到活体的「玻璃海月」标本。随后在海南三亚新村港的潮间带以及从厦门下津湾收集到了更多野生标本,反映「玻璃海月」可能广泛分布于南海,包括香港海域。

由于贝壳形状、轮廓和铰链结构上的相似,大量文献一直错误将「玻璃海月」识别为另一海月贝物种「云母海月」。浸大团队对比「玻璃海月」和来自新加坡的「云母海月」,发现牠们「细胞色素氧化酶亚基1」的基因存在 11.43%至11.82% 的差异,这个差异比人类与黑猩猩之间的基因差距大好几倍。

邱教授表示:「我们在识别 『海月贝属』物种的过程中,遇到不少挑战,因为同一物种的贝壳大小、形状以至内里的表面颜色均有许多变化,因而出现很多差异。我们今次发现的两个新物种,不仅增加了海月贝的物种数量,还显示海月贝可能与以前我们所认知的不同,拥有更丰富的生物多样性,亦驱使我们对其他之前已假定广泛分布于亚洲海洋的生物,重新进行物种评估。」

– 完 –