年度回顾

领导创新研究

.

研究力臻卓越

疾病诊断及中草药项目获「产学研1+计划」支持

浸大两个转化研究项目,获香港特别行政区政府创新科技署的「产学研1+计划」(RAISe+计划)资助。由浸大暂任首席创新总监刘乐庭教授领导的项目,为用作疾病诊断的全自动多重分子检测平台,而由协理副校长(临床中医药)及中药创新研发中心总裁卞兆祥教授领导的项目,则研发治疗长者功能性便秘的新中草药。

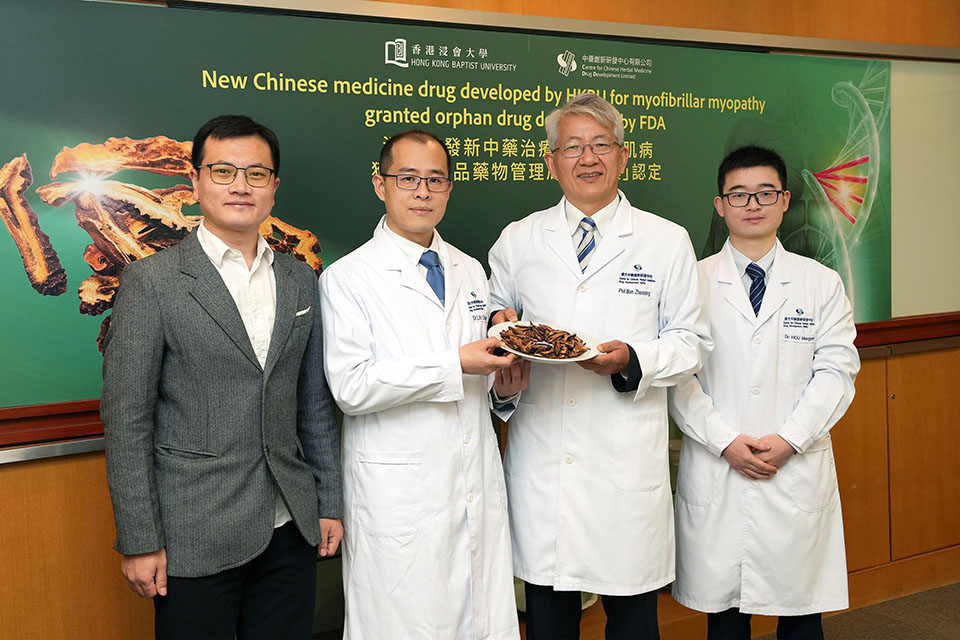

新中药获美国食品药物管理局「孤儿药」认定

由浸大中药创新研发中心研发的一种新药,成为香港第一款获美国食品药物管理局「孤儿药」资格认定的植物药。该药从中药「皱皮木瓜」提取有效组分,用以治疗罕见的「肌原纤维肌病」。取得「孤儿药」(用作治疗罕见疾病的药物)资格认定可望加快新药的审批工作,包括缩短评审程序,豁免新药上市评审费用,以及获得上市后七年独家市场佔有权等。

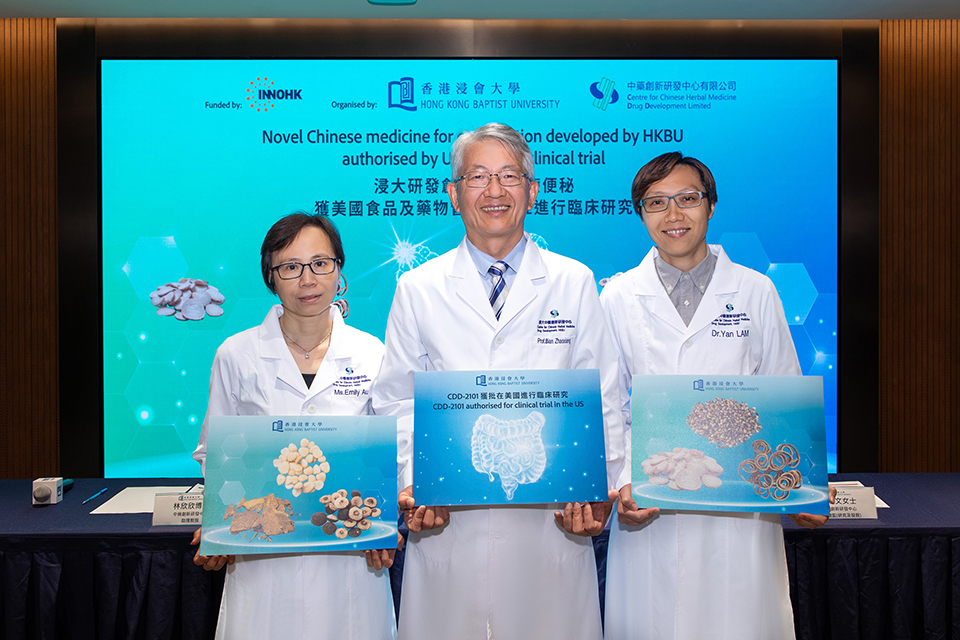

创新中药获美国食品及药物管理局批准进行临床研究

浸大中药创新研发中心在研发治疗慢性便秘的创新中药方面取得重大进展。中心就新药向美国食品及药物管理局提交的试验性新药申请已通过审批,将展开第一期临床研究。这是首次在香港研发以中草药为本,继而获批于美国进行临床研究的新药。是次临床研究将评估该药对健康人士的安全性和耐受性,并进行药物代谢动力学研究。

「生命科学成像中心」启用推动跨学科研究

浸大的中央研究设施「生命科学成像中心」于2024年1月启用,旨在配合大学的策略发展计划,推动跨学科研究,开拓知识创造的领域。中心设有多项先进的脑部成像设施,以支援不同范畴的学术人员把这些尖端设施转化为具影响力的研究项目,回应各种新兴的全球性议题。

引领医疗健康创新

草药提取化合物具备治疗胰脏癌潜力

由高加信博士(中医药学院)领导的研究发现,从中草药「甘草」提取的一种类黄酮物质「异甘草素」,可抑制胰脏癌发展,并有助提高传统胰脏癌化疗药的功效。这是首次有研究团队阐述异甘草素对抗胰脏癌的潜力。

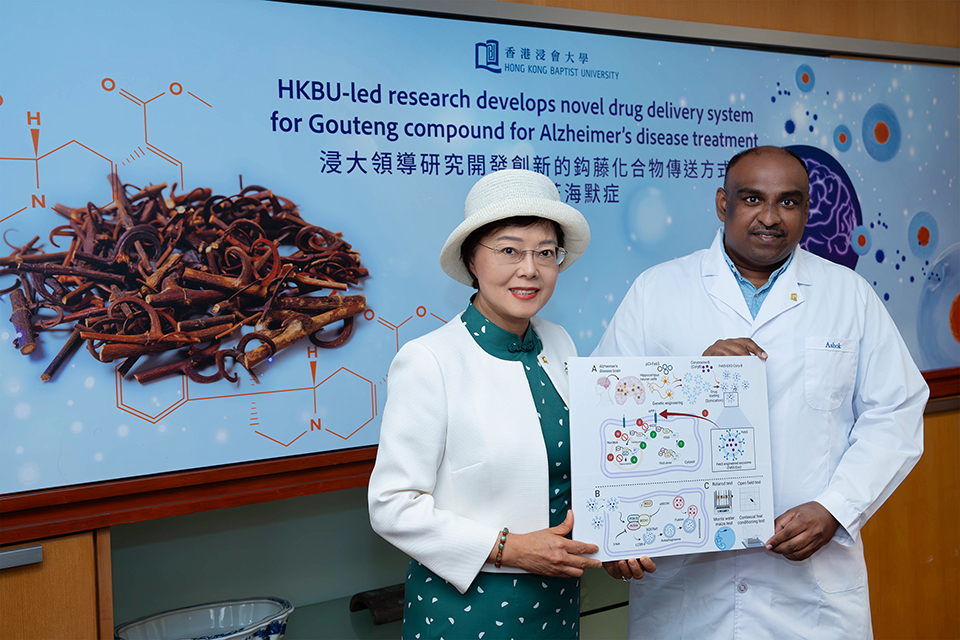

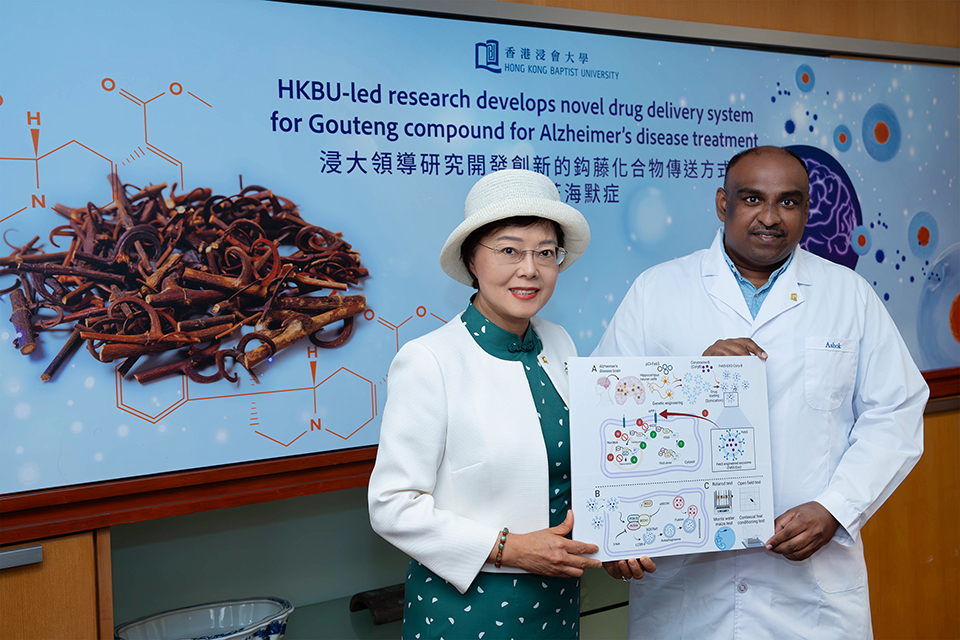

创新药物传送方式治疗阿兹海默症

由李敏教授和Ashok Iyaswamy博士(中医药学院),以及其他本地、内地和海外科学家组成的研究团队,开发了一种创新的药物传送方式,用作治疗阿兹海默症。经研究人员改造的「外泌体」,即由细胞释放出来的细胞外囊泡,能有效将从中草药鈎藤提取的生物活性化合物「柯诺辛硷-B」,携带到患有阿兹海默症小鼠的大脑中。由于柯诺辛硷-B可促进维持细胞健康的自噬过程,这种利用外泌体的创新药物传送方式,有助改善认知功能和运动能力,并减轻阿兹海默症的症状。

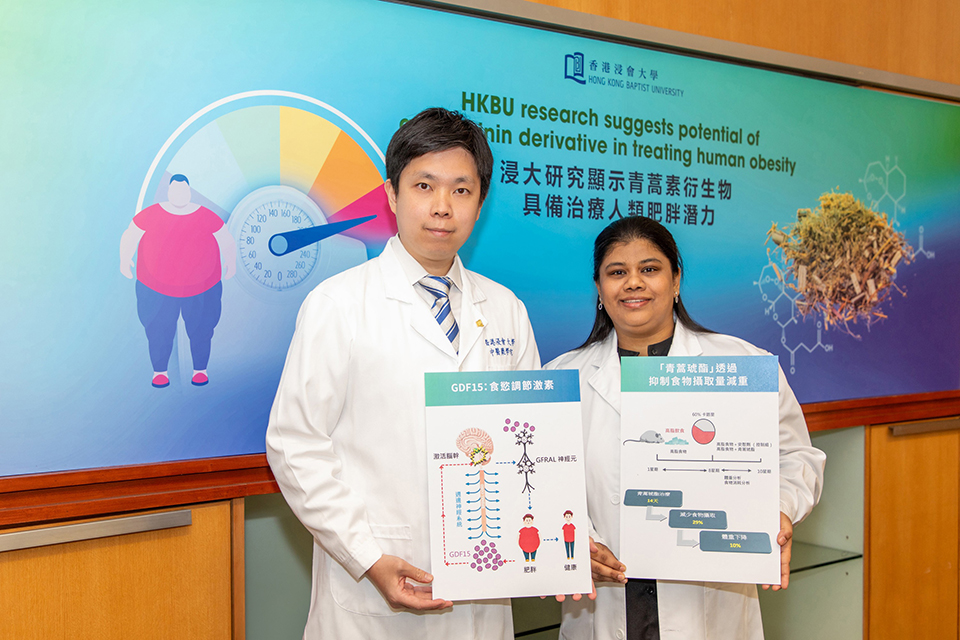

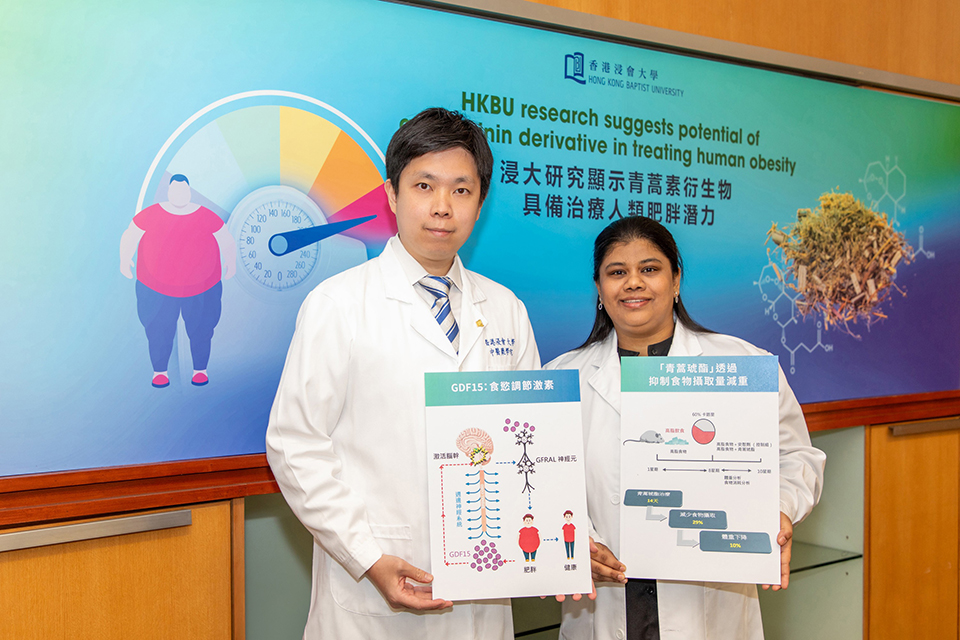

青蒿素衍生物具备治疗人类肥胖潜力

由王凯亮博士、卞兆祥教授及Pallavi Asthana博士领导的中医药学院研究团队透过电脑模拟药物筛选方法,发现中草药青蒿的天然成份「青蒿素」所衍生的「青蒿琥酯」,是一种成效理想的治疗肥胖药物。他们也研究了利用青蒿琥酯治疗肥胖动物的效果,以及这种物质对于调节体重和食慾的荷尔蒙的影响。

研究利用钌化合物有效抗癌

治疗癌症目前普遍使用获美国食品及药物管理局认可的含铂化疗药「顺铂」,但这种化疗药会引致严重副作用。为此,文伟伦博士(化学系)与汕头大学医学院的倪文秀博士合作,带领研究小组探讨能否研发其他金属複合物,例如钌化合物,作为疗效更高、副作用较少的抗癌药,为癌症病人带来希望。有关研究已获浸大初创拨款资助。

促进可持续发展

提升农业用腐植酸的产量和品质

赵峻博士(生物系)带领研究团队,研发将农业废弃物转化为有机土壤调理剂「腐植酸」的新方法,从而推动可持续农业发展和废物管理。赵博士与清华大学、北京理工大学和浙江工商大学的研究人员合作,研发改善水热腐殖化技术和腐植酸生产过程的方法。研究生物质转化和生物废物利用,有助建立长期的环境復原力,同时刺激经济增长。

预测内地湿热天气趋势

高蒙教授(地理系)带领的研究团队发现中国北方地区的湿度有上升趋势,但相同的情况并未见于南方地区。这种现象最终将成为出现极端湿热天气的一个重要因素,并将导致本世纪末中国人口最稠密的整个东部地区,广泛出现湿热情况。

臭氧––气候协同控制策略研究

吕效谱博士(地理系)是「以臭氧––气候协同控制来应对不断出现的臭氧汙染挑战」国际研究的主要负责人之一,阐述了臭氧––气候协同控制策略的运作原理及重要性。吕博士和他的团队正与香港特别行政区政府环境保护署合作进行一个臭氧项目,将分享有关臭氧––气候协同控制的专业建议和政策简报,并期望相关构想可应用于未来的计划。

提升区块链技术效率

为解决管理区块链数据的成本和链下数据安全性等迫切问题,徐建良教授(计算机科学系)领导的研究团队研发出创新的解决方案,以提升「gas」(处理区块链交易开支的单位)的交易效率,以及保障区块链网络内数据搜索的完整性。该项目有助减少gas开支达78%,并在第49届日内瓦国际发明展上获颁发银奖。

发现「北极放大效应」令沙尘减少

高蒙教授(地理系)领导的研究团队,发现西亚和南亚地区的沙尘水平在过去20年持续下降,背后的主要原因是与全球暖化相关的「北极放大效应」加剧,令大气环流出现变化。研究结果显示,有必要制订抑制沙尘排放的长期和可持续计划,以对抗西亚及南亚地区出现的自然和城市沙漠化。

积极开拓知识前沿

新冠后遗症研究

浸大在新冠疫情期间成立「浸大中医抗疫远程医疗中心」,为新冠病人提供免费诊疗服务。卞兆祥教授(中医药学院)领导的研究团队发现,在该中心求诊的患者当中,有55%在确诊后半年至一年,仍出现最少一种长新冠症状。中心所得的数据加深医学界对新冠病毒感染前、中期的症状特点,以及新冠后遗症的认识,并让大众了解中医在治疗新冠病毒方面成效显著。研究结果亦反映,中医远程医疗可作为香港医疗保健及疾病预防体系的重要一环。

了解公众对社会融合政策的意见

李肇祐博士(政治及国际关係学系)领导的团队制订香港社会融合指数,作为了解公众对于针对边缘群体的社会融合政策的意见调查工具。这项指数协助决策者追踪相关政策的公众支持度,并评估其成效。首个利用这项指数进行的调查显示,为长者而设的政策得到香港市民最大的支持,而针对性小众的政策获得的支持则最少。

以三维模型展现古代工艺

李建深博士(历史系)领导的跨学科团队为20件中国古代文物进行三维扫描,并于网上展出,供大众观赏这些横跨新石器时代至清朝的器物。这项为期三年的研究项目旨在探讨中国与西方绘画艺术于空间表达上的差异和互动。研究团队选取了五幅中国古画,建立可自由转动的三维模型和三维数据库。此外,团队亦开发一个线下学习平台,配合扩增实境应用程式,以混合教学模式授课。用家可以藉此亲身体验画作的立体模型,并漫游虚拟画中空间,探索画家不断移动的视角。

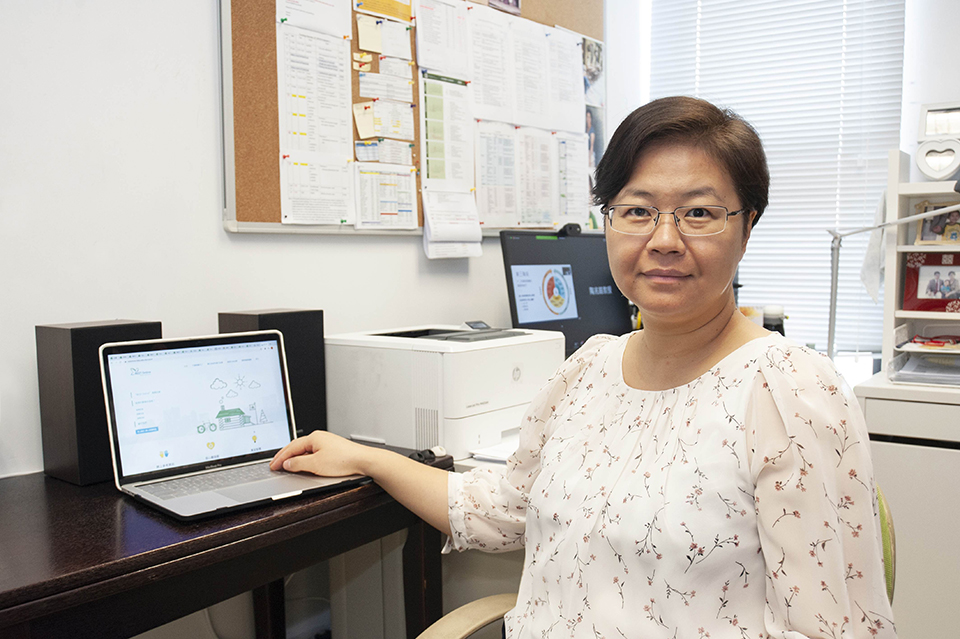

网上辅导计划助减轻心理压力

由潘佳雁博士(社会工作系)领导的研究团队,开发了为期10周的网上认知行为治疗计划「REST Online」,有效减轻大学生的心理压力、抑鬱和焦虑症状,以及负面思想和情绪,另一方面显著增加他们的正面思想和情绪。团队进行的研究显示,该计划可成为另一种服务模式,满足大学生日益增加的心理健康需要。

「认知行为介入」协助家长减压

为舒缓家长的压力,黄富强教授(社会工作系)与协康会合作,进行「Project PSI学前单位压力介入策略研究」,识别情绪抗逆力处于风险水平的家长,并邀请他们接受「认知行为治疗介入」,以提升其社交功能和情绪抗逆力。家长及子女接受认知行为治疗介入辅导后,负面情绪达健康水平,情绪抗逆力亦达至高水平。由此可见,认知行为治疗成效显著,有效减轻家长的亲职压力,并增进子女的情绪健康。

推动研究协作与交流

促进与大湾区研究及产业合作

为加强与大湾区在科技创新、技术转化和中医药等方面的合作,浸大代表团于2023年8月到访深圳和广州,与多个政府部门、科研机构和企业单位交流,探讨联合申报科研课题的机会,以推动粤港澳大湾区中药领域的发展。双方亦签订相关协议,藉以促进开展经典名方的中成药品质标准研究。

与广东省科技厅成立种子基金

广东省科学技术厅、浸大及北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院(北师港浸大),于2024年5月签署《关于共同支持开展深度科技合作的工作计划》合作协议。三方投入资金总共近9,000万港元设立种子资金池,以开展深度科技合作研究计划,并在实验设施、人才培训等方面加强合作。种子基金每年资助不多于10个联合研究团队与研究计划,研究项目重点复盖数据科学、人工智能及跨学科应用等策略性领域。

联合实验室推动环境新汙染物和毒理学研究

环境与生物分析国家重点实验室(香港浸会大学)与安捷伦科技(中国)有限公司,共同成立「香港浸会大学环境与生物分析国家重点实验室—安捷伦联合实验室」,重点研究环境新汙染物分析和毒理学,为当局制订公共卫生政策提供科学支持,从而贡献香港、大湾区及国家。

促进粤港知识转移

广东省科学技术厅厅长王月琴女士率领代表团于2024年1月到访浸大,就促进粤港创新科技发展和知识转移等进行交流讨论。为推动两地的科研合作,广东省科学技术厅、浸大及北师港浸大三方共识投入资源设立协作研究计划,结合政学力量实现创新,为社会带来更大影响。

从全球化视角分析社会问题

浸大社会科学院于2024年1月举办「社会问题、政策与实践的全球视野」国际博士生研讨会,吸引逾150位参加者。是次研讨会汇聚来自世界各地的优秀新晋学者,探讨全球化对社会问题及政策的影响。

藉着知识转移惠泽社会

与联合医务进行中西医协作研究

浸大与联合医务集团签署备忘录,合作进行中西医结合研究计划,探讨中西医协作模式,为未来中西医结合治疗提供科学数据支持和创新技术,使病人获得最佳的临床诊断及治疗成效。

与厂商会合作推动创科发展

浸大与香港中华厂商联合会(厂商会)建立合作伙伴关係并签署备忘录,以促进香港创新及科技发展,尤其着重推动绿色和生命科学科技的协作研究,以及促进知识转移。是次大学与工商界的合作,将聚焦推动绿色金融、碳中和、生物科技、物业科技和可持续发展领域的创新和进步。

与华润合作成立智慧中医中心

浸大与华润创业有限公司旗下的华润科学技术研究院,签订研发合作协议,成立「华润—浸大智慧中医联合创新中心」,推动中医药的发展及开发创新的慢性疾病管理系统。该系统可全面追踪病人从诊断到治疗的过程,同时提供更多功能作后续医疗护理及长期健康管理,对监察慢性疾病至关重要。

培养创业精神

勇夺创新创业大赛奖项

浸大学生参与一支大学生队伍,参加前海管理局主办的「前海粤港澳台青年创新创业大赛 2023」,在初创团队组夺得银奖。他们的获奖项目是透过生产一种名为「涨榲微生物肥料」的微生物製剂,解决化肥和农药造成的环境汙染和健康问题。

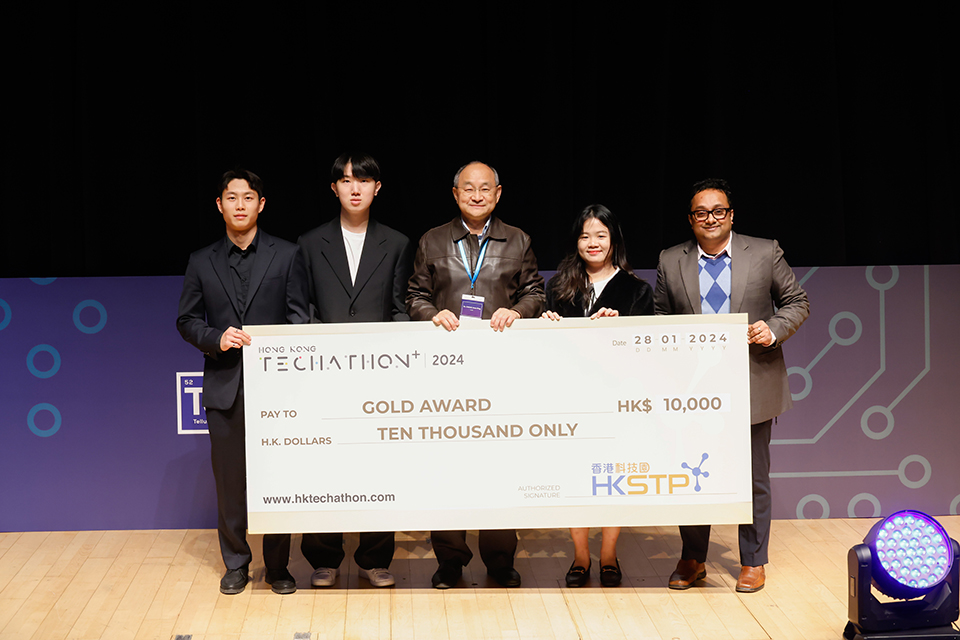

Techathon+ 2024夺取佳绩

浸大学生和校友组成多支队伍,在Hong Kong Techathon+ 2024共夺得六个奖项。该比赛由香港科技园公司与包括浸大在内的10所院校合办。参赛者以小组协作形式,围绕包括「可信赖的人工智慧和数据科学」、「永续发展」、「数位经济」,以及「智慧城市」四大科技主题,设计创新、具创意、具影响力及可行性兼备的方案。

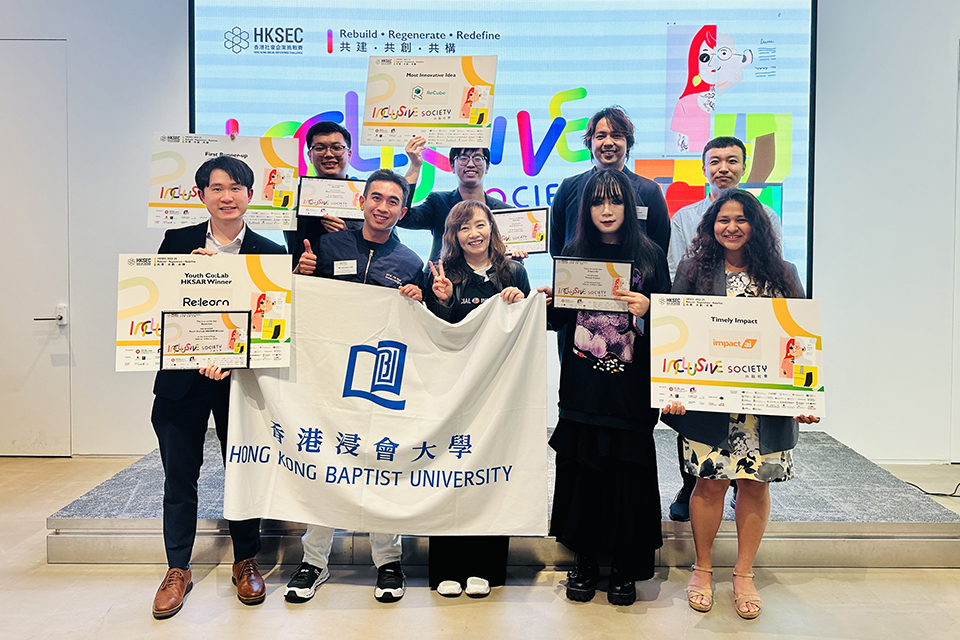

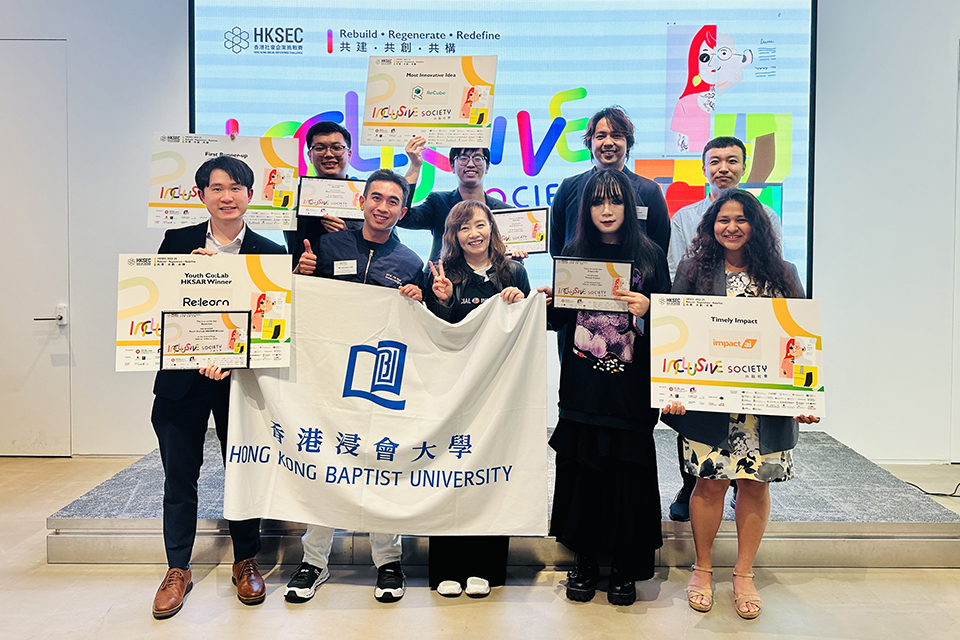

浸大初创在社企挑战赛获奖

浸大学生和校友成立的三间初创公司于2024「香港社会企业挑战赛」中获奖。他们的创新解决方案透过可持续的商业模式,回应社会需求。

初创公司参加亚洲医疗健康高峰论坛

浸大10间初创公司参加亚洲医疗健康高峰论坛2024的「InnoHealth Showcase」展览,探讨亚洲医疗健康产业的前景和商机。其中三间初创公司的代表更参与项目推介会,分别在「智能医疗」及「医疗器械与诊断」的专题环节,推广可负担及便捷的医疗和诊断工具。

绿色创业家参加Future Ecopreneur计划

创办两个绿色社会企业的浸大学生,参加由恒生银行、和富社会企业及香港科技园公司合办的Future Ecopreneur计划。他们将接受为期两年半的培训,开发应对气候问题的解决方案。他们的社企将晋身香港科技园的Ideation计划,进一步实现创业大计。