年度回顧

領導創新研究

.

研究力臻卓越

疾病診斷及中草藥項目獲「產學研1+計劃」支持

浸大兩個轉化研究項目,獲香港特別行政區政府創新科技署的「產學研1+計劃」(RAISe+計劃)資助。由浸大暫任首席創新總監劉樂庭教授領導的項目,為用作疾病診斷的全自動多重分子檢測平台,而由協理副校長(臨床中醫藥)及中藥創新研發中心總裁卞兆祥教授領導的項目,則研發治療長者功能性便秘的新中草藥。

新中藥獲美國食品藥物管理局「孤兒藥」認定

由浸大中藥創新研發中心研發的一種新藥,成為香港第一款獲美國食品藥物管理局「孤兒藥」資格認定的植物藥。該藥從中藥「皺皮木瓜」提取有效組分,用以治療罕見的「肌原纖維肌病」。取得「孤兒藥」(用作治療罕見疾病的藥物)資格認定可望加快新藥的審批工作,包括縮短評審程序,豁免新藥上市評審費用,以及獲得上市後七年獨家市場佔有權等。

創新中藥獲美國食品及藥物管理局批准進行臨床研究

浸大中藥創新研發中心在研發治療慢性便秘的創新中藥方面取得重大進展。中心就新藥向美國食品及藥物管理局提交的試驗性新藥申請已通過審批,將展開第一期臨床研究。這是首次在香港研發以中草藥為本,繼而獲批於美國進行臨床研究的新藥。是次臨床研究將評估該藥對健康人士的安全性和耐受性,並進行藥物代謝動力學研究。

「生命科學成像中心」啟用推動跨學科研究

浸大的中央研究設施「生命科學成像中心」於2024年1月啟用,旨在配合大學的策略發展計劃,推動跨學科研究,開拓知識創造的領域。中心設有多項先進的腦部成像設施,以支援不同範疇的學術人員把這些尖端設施轉化為具影響力的研究項目,回應各種新興的全球性議題。

引領醫療健康創新

草藥提取化合物具備治療胰臟癌潛力

由高加信博士(中醫藥學院)領導的研究發現,從中草藥「甘草」提取的一種類黃酮物質「異甘草素」,可抑制胰臟癌發展,並有助提高傳統胰臟癌化療藥的功效。這是首次有研究團隊闡述異甘草素對抗胰臟癌的潛力。

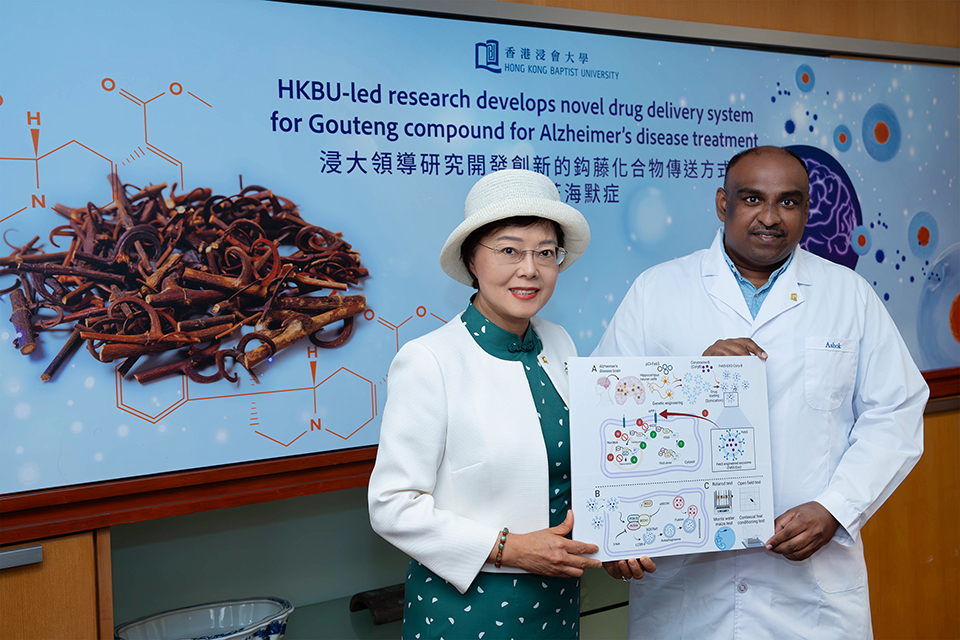

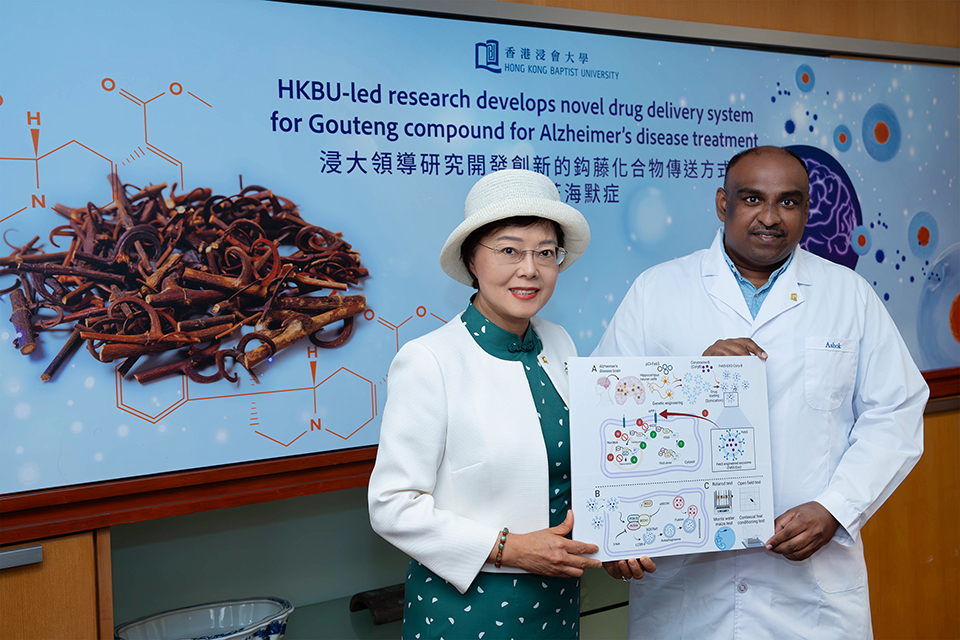

創新藥物傳送方式治療阿茲海默症

由李敏教授和Ashok Iyaswamy博士(中醫藥學院),以及其他本地、內地和海外科學家組成的研究團隊,開發了一種創新的藥物傳送方式,用作治療阿茲海默症。經研究人員改造的「外泌體」,即由細胞釋放出來的細胞外囊泡,能有效將從中草藥鈎藤提取的生物活性化合物「柯諾辛鹼-B」,攜帶到患有阿茲海默症小鼠的大腦中。由於柯諾辛鹼-B可促進維持細胞健康的自噬過程,這種利用外泌體的創新藥物傳送方式,有助改善認知功能和運動能力,並減輕阿茲海默症的症狀。

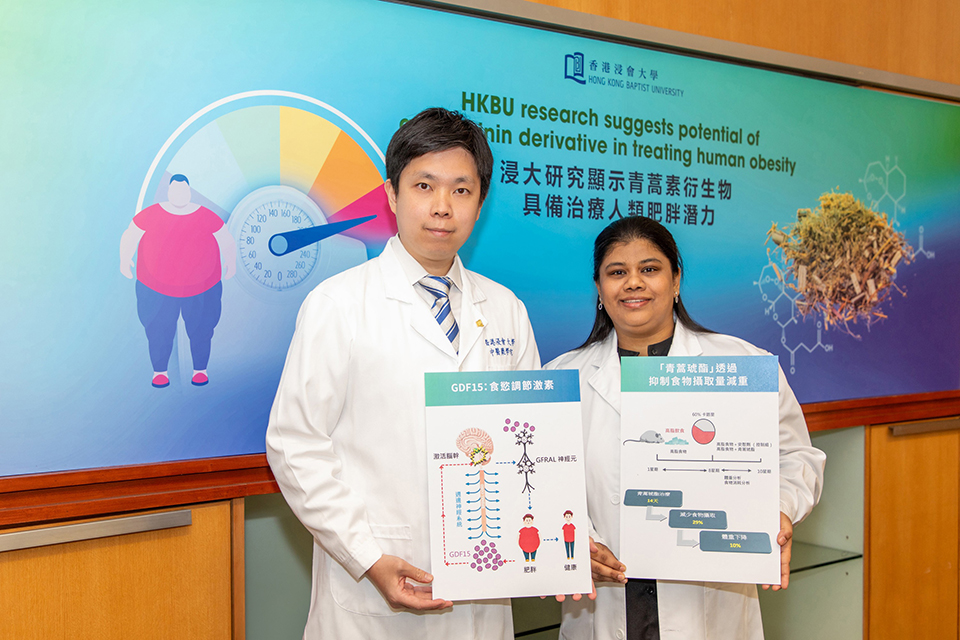

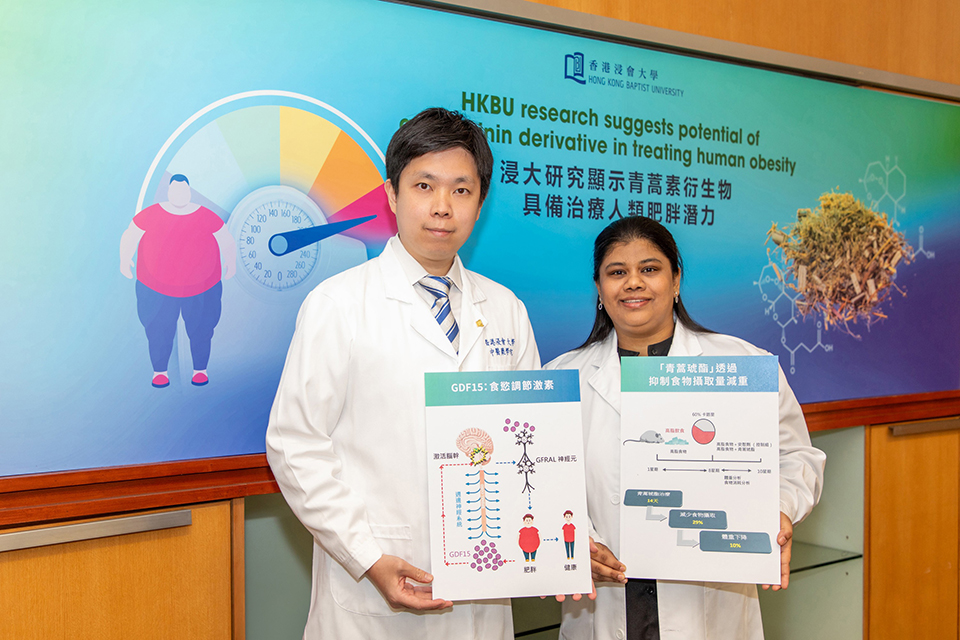

青蒿素衍生物具備治療人類肥胖潛力

由王凱亮博士、卞兆祥教授及Pallavi Asthana博士領導的中醫藥學院研究團隊透過電腦模擬藥物篩選方法,發現中草藥青蒿的天然成份「青蒿素」所衍生的「青蒿琥酯」,是一種成效理想的治療肥胖藥物。他們也研究了利用青蒿琥酯治療肥胖動物的效果,以及這種物質對於調節體重和食慾的荷爾蒙的影響。

研究利用釕化合物有效抗癌

治療癌症目前普遍使用獲美國食品及藥物管理局認可的含鉑化療藥「順鉑」,但這種化療藥會引致嚴重副作用。為此,文偉倫博士(化學系)與汕頭大學醫學院的倪文秀博士合作,帶領研究小組探討能否研發其他金屬複合物,例如釕化合物,作為療效更高、副作用較少的抗癌藥,為癌症病人帶來希望。有關研究已獲浸大初創撥款資助。

促進可持續發展

提升農業用腐植酸的產量和品質

趙峻博士(生物系)帶領研究團隊,研發將農業廢棄物轉化為有機土壤調理劑「腐植酸」的新方法,從而推動可持續農業發展和廢物管理。趙博士與清華大學、北京理工大學和浙江工商大學的研究人員合作,研發改善水熱腐殖化技術和腐植酸生產過程的方法。研究生物質轉化和生物廢物利用,有助建立長期的環境復原力,同時刺激經濟增長。

預測內地濕熱天氣趨勢

高蒙教授(地理系)帶領的研究團隊發現中國北方地區的濕度有上升趨勢,但相同的情況並未見於南方地區。這種現象最終將成為出現極端濕熱天氣的一個重要因素,並將導致本世紀末中國人口最稠密的整個東部地區,廣泛出現濕熱情況。

臭氧––氣候協同控制策略研究

呂效譜博士(地理系)是「以臭氧––氣候協同控制來應對不斷出現的臭氧污染挑戰」國際研究的主要負責人之一,闡述了臭氧––氣候協同控制策略的運作原理及重要性。呂博士和他的團隊正與香港特別行政區政府環境保護署合作進行一個臭氧項目,將分享有關臭氧––氣候協同控制的專業建議和政策簡報,並期望相關構想可應用於未來的計劃。

提升區塊鏈技術效率

為解決管理區塊鏈數據的成本和鏈下數據安全性等迫切問題,徐建良教授(計算機科學系)領導的研究團隊研發出創新的解決方案,以提升「gas」(處理區塊鏈交易開支的單位)的交易效率,以及保障區塊鏈網絡內數據搜索的完整性。該項目有助減少gas開支達78%,並在第49屆日內瓦國際發明展上獲頒發銀獎。

發現「北極放大效應」令沙塵減少

高蒙教授(地理系)領導的研究團隊,發現西亞和南亞地區的沙塵水平在過去20年持續下降,背後的主要原因是與全球暖化相關的「北極放大效應」加劇,令大氣環流出現變化。研究結果顯示,有必要制訂抑制沙塵排放的長期和可持續計劃,以對抗西亞及南亞地區出現的自然和城市沙漠化。

積極開拓知識前沿

新冠後遺症研究

浸大在新冠疫情期間成立「浸大中醫抗疫遠程醫療中心」,為新冠病人提供免費診療服務。卞兆祥教授(中醫藥學院)領導的研究團隊發現,在該中心求診的患者當中,有55%在確診後半年至一年,仍出現最少一種長新冠症狀。中心所得的數據加深醫學界對新冠病毒感染前、中期的症狀特點,以及新冠後遺症的認識,並讓大眾了解中醫在治療新冠病毒方面成效顯著。研究結果亦反映,中醫遠程醫療可作為香港醫療保健及疾病預防體系的重要一環。

了解公眾對社會融合政策的意見

李肇祐博士(政治及國際關係學系)領導的團隊制訂香港社會融合指數,作為了解公眾對於針對邊緣群體的社會融合政策的意見調查工具。這項指數協助決策者追蹤相關政策的公眾支持度,並評估其成效。首個利用這項指數進行的調查顯示,為長者而設的政策得到香港市民最大的支持,而針對性小眾的政策獲得的支持則最少。

以三維模型展現古代工藝

李建深博士(歷史系)領導的跨學科團隊為20件中國古代文物進行三維掃描,並於網上展出,供大眾觀賞這些橫跨新石器時代至清朝的器物。這項為期三年的研究項目旨在探討中國與西方繪畫藝術於空間表達上的差異和互動。研究團隊選取了五幅中國古畫,建立可自由轉動的三維模型和三維數據庫。此外,團隊亦開發一個線下學習平台,配合擴增實境應用程式,以混合教學模式授課。用家可以藉此親身體驗畫作的立體模型,並漫遊虛擬畫中空間,探索畫家不斷移動的視角。

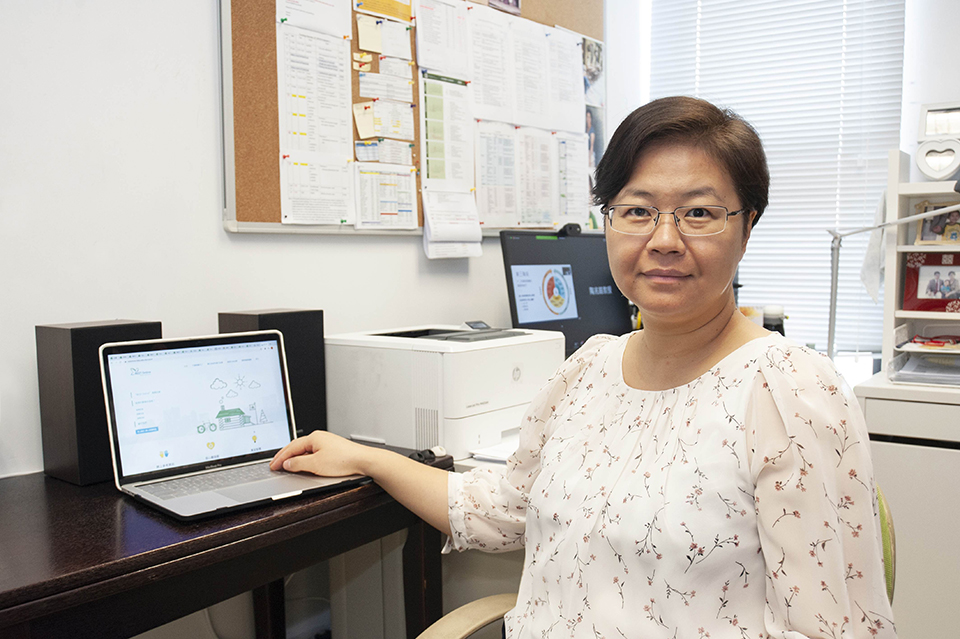

網上輔導計劃助減輕心理壓力

由潘佳雁博士(社會工作系)領導的研究團隊,開發了為期10周的網上認知行為治療計劃「REST Online」,有效減輕大學生的心理壓力、抑鬱和焦慮症狀,以及負面思想和情緒,另一方面顯著增加他們的正面思想和情緒。團隊進行的研究顯示,該計劃可成為另一種服務模式,滿足大學生日益增加的心理健康需要。

「認知行為介入」協助家長減壓

為舒緩家長的壓力,黃富強教授(社會工作系)與協康會合作,進行「Project PSI學前單位壓力介入策略研究」,識別情緒抗逆力處於風險水平的家長,並邀請他們接受「認知行為治療介入」,以提升其社交功能和情緒抗逆力。家長及子女接受認知行為治療介入輔導後,負面情緒達健康水平,情緒抗逆力亦達至高水平。由此可見,認知行為治療成效顯著,有效減輕家長的親職壓力,並增進子女的情緒健康。

推動研究協作與交流

促進與大灣區研究及產業合作

為加強與大灣區在科技創新、技術轉化和中醫藥等方面的合作,浸大代表團於2023年8月到訪深圳和廣州,與多個政府部門、科研機構和企業單位交流,探討聯合申報科研課題的機會,以推動粵港澳大灣區中藥領域的發展。雙方亦簽訂相關協議,藉以促進開展經典名方的中成藥品質標準研究。

與廣東省科技廳成立種子基金

廣東省科學技術廳、浸大及北京師範大學—香港浸會大學聯合國際學院(北師港浸大),於2024年5月簽署《關於共同支持開展深度科技合作的工作計劃》合作協議。三方投入資金總共近9,000萬港元設立種子資金池,以開展深度科技合作研究計劃,並在實驗設施、人才培訓等方面加強合作。種子基金每年資助不多於10個聯合研究團隊與研究計劃,研究項目重點覆蓋數據科學、人工智能及跨學科應用等策略性領域。

聯合實驗室推動環境新污染物和毒理學研究

環境與生物分析國家重點實驗室(香港浸會大學)與安捷倫科技(中國)有限公司,共同成立「香港浸會大學環境與生物分析國家重點實驗室—安捷倫聯合實驗室」,重點研究環境新污染物分析和毒理學,為當局制訂公共衛生政策提供科學支持,從而貢獻香港、大灣區及國家。

促進粵港知識轉移

廣東省科學技術廳廳長王月琴女士率領代表團於2024年1月到訪浸大,就促進粵港創新科技發展和知識轉移等進行交流討論。為推動兩地的科研合作,廣東省科學技術廳、浸大及北師港浸大三方共識投入資源設立協作研究計劃,結合政學力量實現創新,為社會帶來更大影響。

從全球化視角分析社會問題

浸大社會科學院於2024年1月舉辦「社會問題、政策與實踐的全球視野」國際博士生研討會,吸引逾150位參加者。是次研討會匯聚來自世界各地的優秀新晉學者,探討全球化對社會問題及政策的影響。

藉着知識轉移惠澤社會

與聯合醫務進行中西醫協作研究

浸大與聯合醫務集團簽署備忘錄,合作進行中西醫結合研究計劃,探討中西醫協作模式,為未來中西醫結合治療提供科學數據支持和創新技術,使病人獲得最佳的臨床診斷及治療成效。

與廠商會合作推動創科發展

浸大與香港中華廠商聯合會(廠商會)建立合作夥伴關係並簽署備忘錄,以促進香港創新及科技發展,尤其着重推動綠色和生命科學科技的協作研究,以及促進知識轉移。是次大學與工商界的合作,將聚焦推動綠色金融、碳中和、生物科技、物業科技和可持續發展領域的創新和進步。

與華潤合作成立智慧中醫中心

浸大與華潤創業有限公司旗下的華潤科學技術研究院,簽訂研發合作協議,成立「華潤—浸大智慧中醫聯合創新中心」,推動中醫藥的發展及開發創新的慢性疾病管理系統。該系統可全面追蹤病人從診斷到治療的過程,同時提供更多功能作後續醫療護理及長期健康管理,對監察慢性疾病至關重要。

培養創業精神

勇奪創新創業大賽獎項

浸大學生參與一支大學生隊伍,參加前海管理局主辦的「前海粵港澳台青年創新創業大賽 2023」,在初創團隊組奪得銀獎。他們的獲獎項目是透過生產一種名為「漲榲微生物肥料」的微生物製劑,解決化肥和農藥造成的環境污染和健康問題。

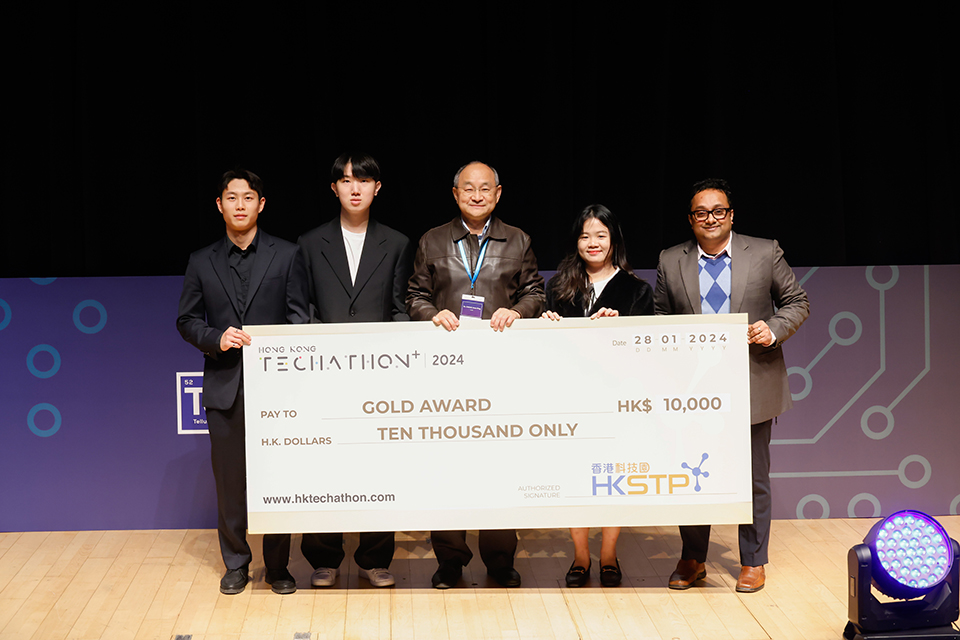

Techathon+ 2024奪取佳績

浸大學生和校友組成多支隊伍,在Hong Kong Techathon+ 2024共奪得六個獎項。該比賽由香港科技園公司與包括浸大在內的10所院校合辦。參賽者以小組協作形式,圍繞包括「可信賴的人工智慧和數據科學」、「永續發展」、「數位經濟」,以及「智慧城市」四大科技主題,設計創新、具創意、具影響力及可行性兼備的方案。

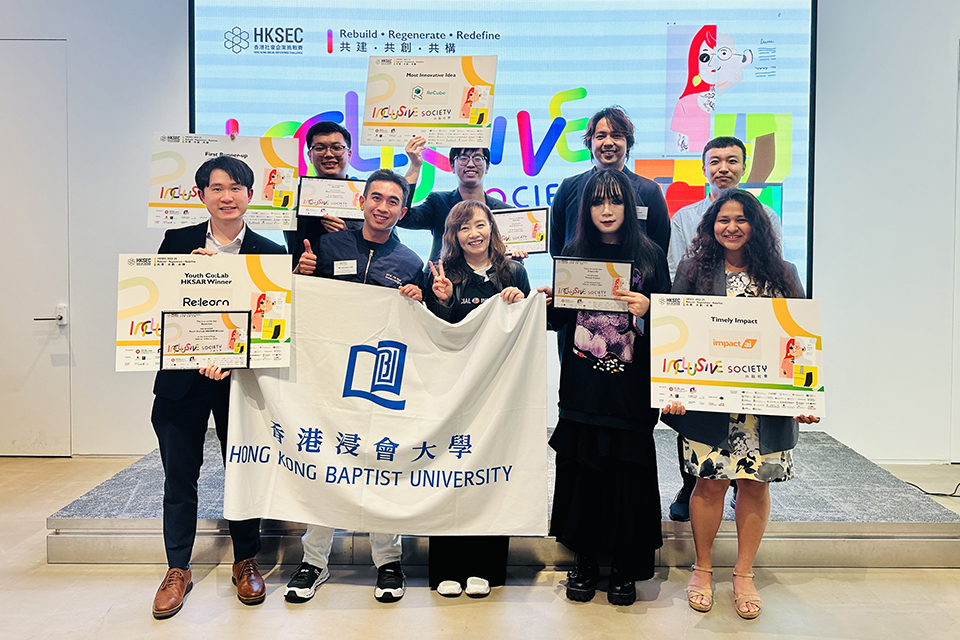

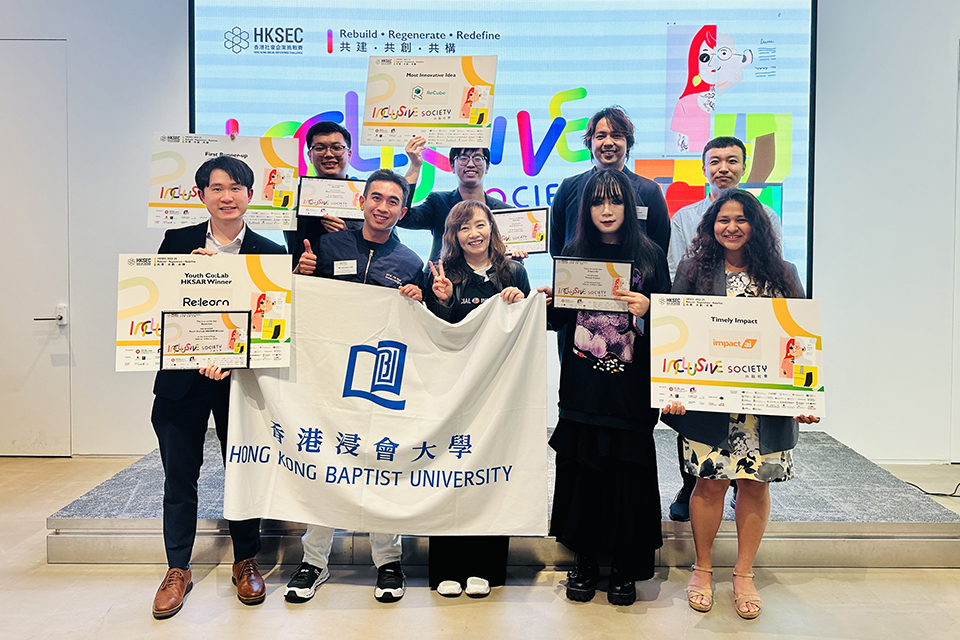

浸大初創在社企挑戰賽獲獎

浸大學生和校友成立的三間初創公司於2024「香港社會企業挑戰賽」中獲獎。他們的創新解決方案透過可持續的商業模式,回應社會需求。

初創公司參加亞洲醫療健康高峰論壇

浸大10間初創公司參加亞洲醫療健康高峰論壇2024的「InnoHealth Showcase」展覽,探討亞洲醫療健康產業的前景和商機。其中三間初創公司的代表更參與項目推介會,分別在「智能醫療」及「醫療器械與診斷」的專題環節,推廣可負擔及便捷的醫療和診斷工具。

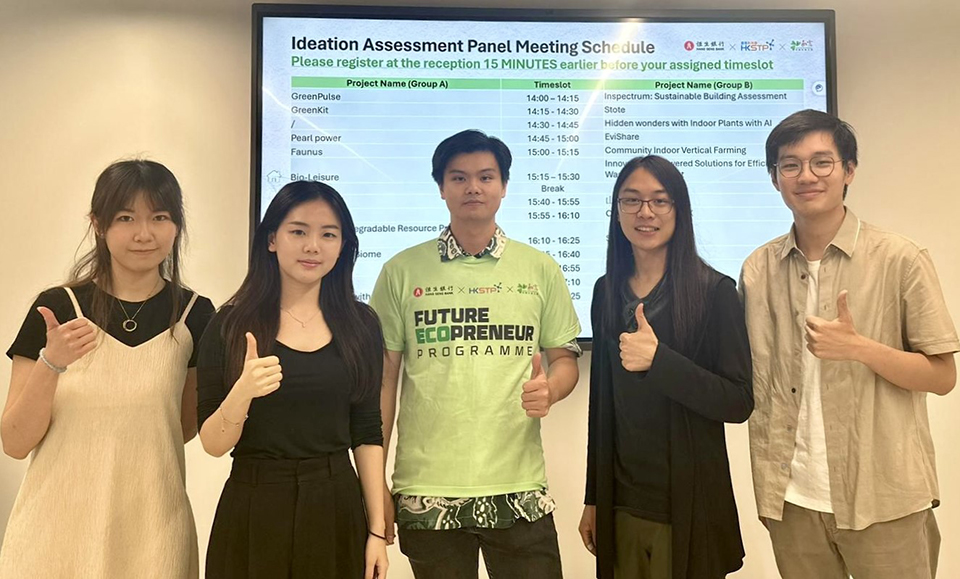

綠色創業家參加Future Ecopreneur計劃

創辦兩個綠色社會企業的浸大學生,參加由恒生銀行、和富社會企業及香港科技園公司合辦的Future Ecopreneur計劃。他們將接受為期兩年半的培訓,開發應對氣候問題的解決方案。他們的社企將晉身香港科技園的Ideation計劃,進一步實現創業大計。