浸大通讯

古典音乐与脑电波科技的完美结合

2025年4月30日

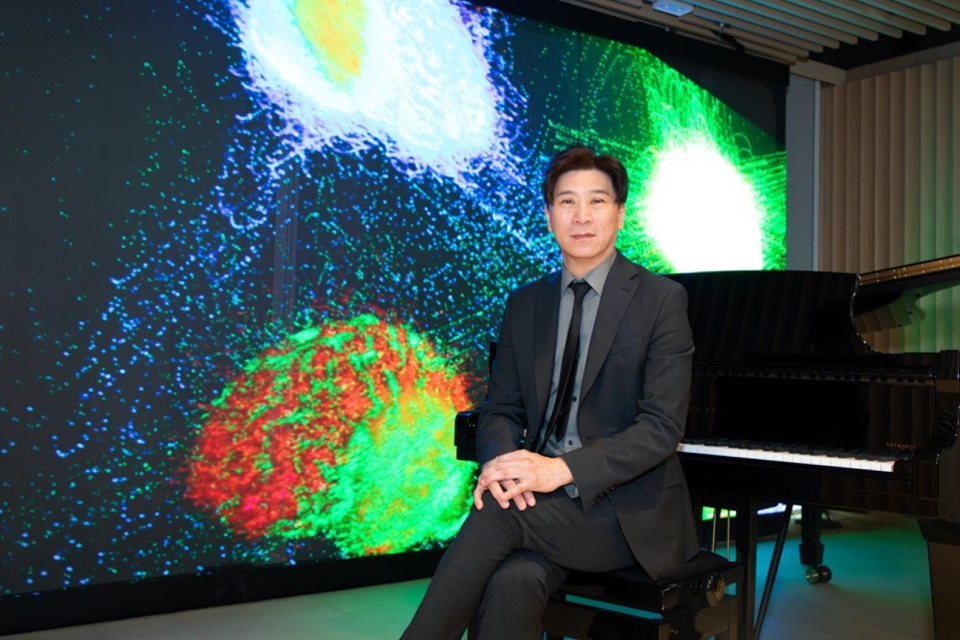

潘明伦教授以精湛的指挥技巧和对音乐的热情,优雅且生动地向香港浸会大学(浸大)交响乐团传达他对作品的诠释。 在他身后,观众不仅陶醉于音乐演奏,更欣赏到根据演奏者脑电波活动而实时产生的视觉影像。

潘明伦教授是浸大协理副校长(跨学科研究)、创意艺术学院创院院长兼孔宪绍博士音乐教授。 他表示:「我们今年将实验室移师到音乐厅,让演奏者在参与研究时,能够完全沉浸在自然真实的表演环境中。 这亦显示出浸大致力推动跨学科探索。」

从音乐研究了解脑科学

潘教授说:「我们希望了解的研究问题包括:如何能够更深入认识大脑的功能?如何可以在真实的环境中运用量化研究方法来探讨人类的表现?」就这些议题,他带领浸大研究团队在浸大交响乐团周年音乐会2025中,结合音乐与脑科学领域进行研究。

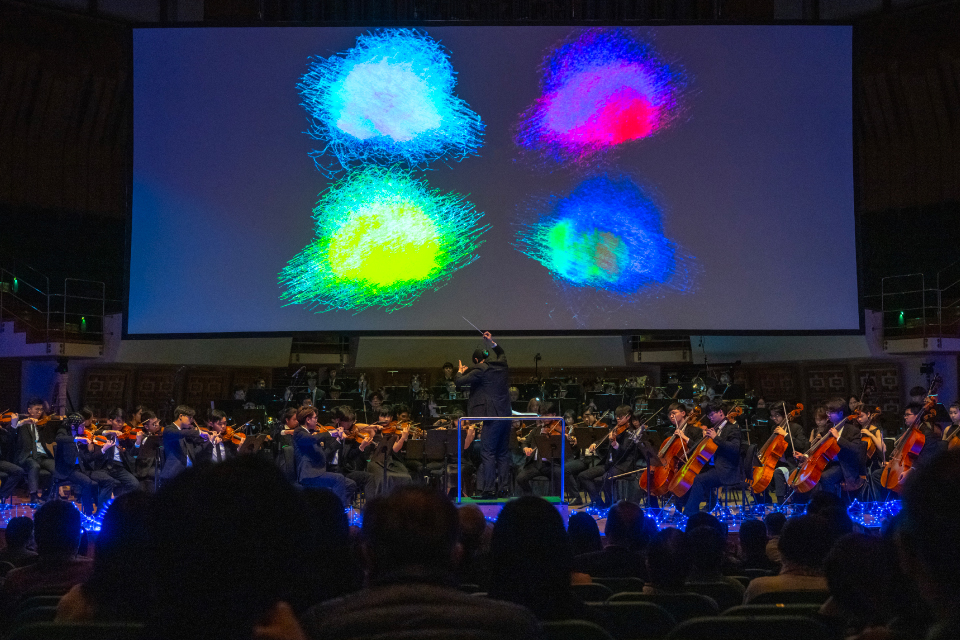

音乐会于4月1日假香港文化中心音乐厅举行,由潘教授担任指挥,以夺目的影像、律韵悠扬的交响乐和创新科技,为现场近1,200名观众带来难忘的一夜。

在浸大交响乐团演奏马勒的《D大调第一交响曲》,第四乐章《激烈地》时,脑科学领域成为了演出的焦点。乐章象征与命运搏斗,呈现出强烈的情感对比,并以振奋人心的尾声作结。音乐会上,旋律的变化按着音乐与演奏者之间的互动,以崭新的视觉化方式呈现。

潘教授和部分演奏者佩戴便携式「功能性近红外光谱」(fNIRS)仪器,透过近红外光测量他们脑部的血氧饱和度,实时捕捉他们的脑部活动。仪器通过蓝牙连接,将数据传送至电脑系统进行分析。

潘教授说:「这些数据提供了宝贵的信息,让研究人员了解在真实的音乐会中交响乐团不同演奏者的大脑活动和认知行为,从而对大脑功能有更深入的认识。我们的研究团队选择以音乐作为示范重点,因为音乐能激活大脑多个功能区域,对未来研究极具价值。」

明白大脑如何运作,将有助研究人员更了解脑部的执行功能,并开发优化人类表现与降低怯场感的模型。

音乐联系艺术与科技

为了让观众感受到演奏者的脑电波变化,浸大交响乐团与香港著名数码艺术家罗皓文合作,运用人工智能工具,将脑电波和音乐数据实时转化为动态视觉影像,为乐团的演出增添震撼的视觉效果。

音乐会崭新地融合脑科学与创意演出,整晚为观众呈献多感官的丰富体验。浸大交响乐团演奏多首名曲,并联同来自西班牙的小提琴家Raquel Areal Martínez演绎布鲁赫的经典之作《G小调第一小提琴协奏曲》,作品26。浸大室乐合唱团Cantoría Hong Kong则演唱布拉姆斯的《受患难的人为何有光赐给他呢?》,作品74,第1号,以及荀伯格的《和平降临大地》,作品13。此外,音乐会还演奏了伯恩斯坦的《老实人》序曲。

透过融汇音乐、视觉艺术、科学与技术,是次音乐会不仅提供宝贵的机会探索声音与大脑思维之间的联系,同时展现浸大在艺术创作与科技创新的先驱精神。

潘教授认为艺术与科技的结合可缔造更多可能性,并鼓励大众以开放态度看待人工智能应用。他说:「人工智能发展可推动艺术与科学共同进步。 世界不断变化,为应对当中的挑战,我们需要培育更多跨学科人才,并促进艺术家与科学家进行别具意义的合作。」