浸大通訊

古典音樂與腦電波科技的完美結合

2025年4月30日

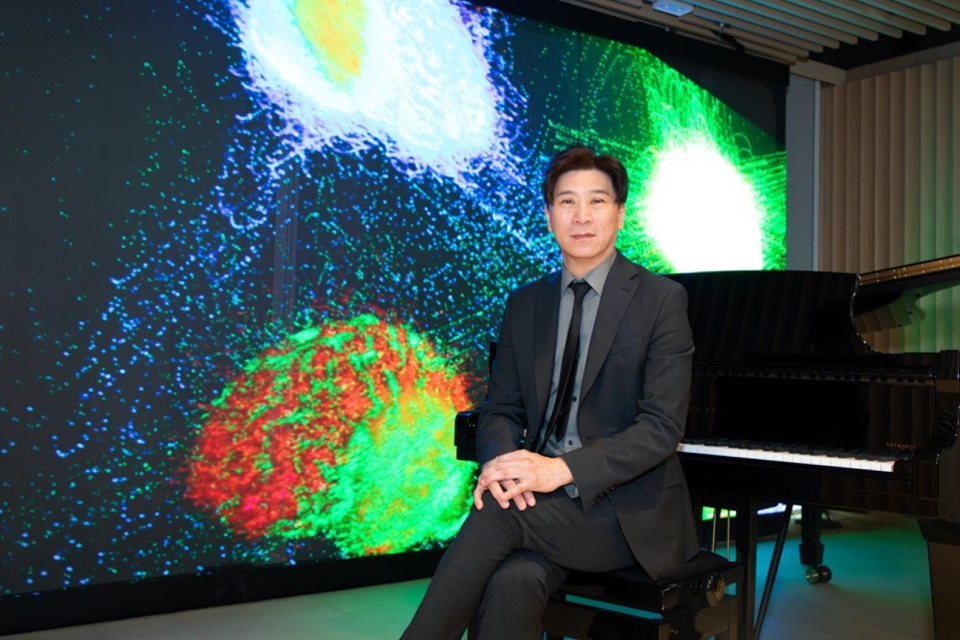

潘明倫教授以精湛的指揮技巧和對音樂的熱情,優雅且生動地向香港浸會大學(浸大)交響樂團傳達他對作品的詮釋。在他身後,觀眾不僅陶醉於音樂演奏,更欣賞到根據演奏者腦電波活動而實時產生的視覺影像。

潘明倫教授是浸大協理副校長(跨學科研究)、創意藝術學院創院院長兼孔憲紹博士音樂教授。他表示:「我們今年將實驗室移師到音樂廳,讓演奏者在參與研究時,能夠完全沉浸在自然真實的表演環境中。這亦顯示出浸大致力推動跨學科探索。」

從音樂研究了解腦科學

潘教授說:「我們希望了解的研究問題包括:如何能夠更深入認識大腦的功能?如何可以在真實的環境中運用量化研究方法來探討人類的表現?」就這些議題,他帶領浸大研究團隊在浸大交響樂團周年音樂會2025中,結合音樂與腦科學領域進行研究。

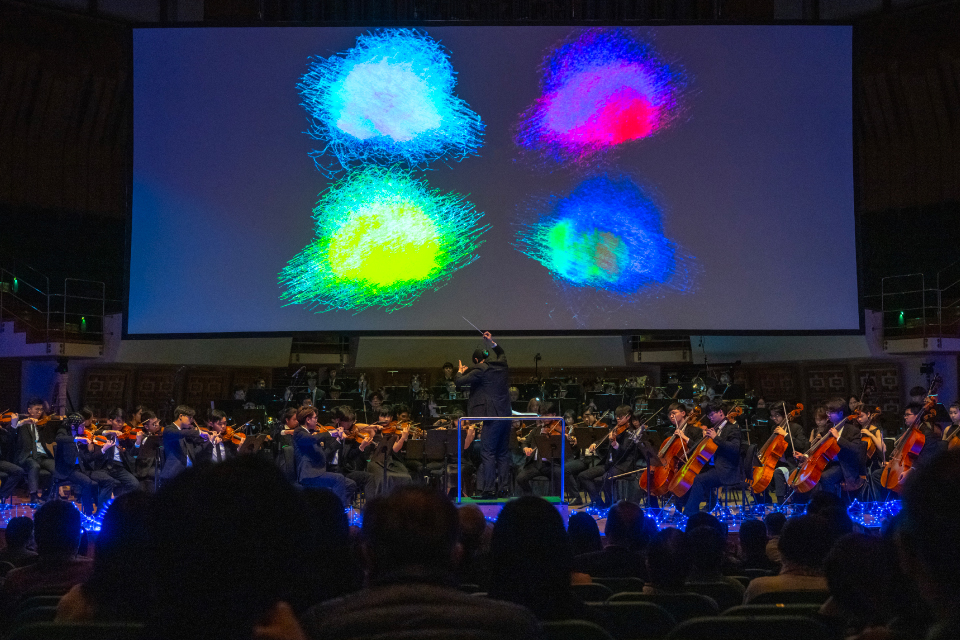

音樂會於4月1日假香港文化中心音樂廳舉行,由潘教授擔任指揮,以奪目的影像、律韻悠揚的交響樂和創新科技,為現場近1,200名觀眾帶來難忘的一夜。

在浸大交響樂團演奏馬勒的《D大調第一交響曲》,第四樂章《激烈地》時,腦科學領域成為了演出的焦點。樂章象徵與命運搏鬥,呈現出強烈的情感對比,並以振奮人心的尾聲作結。音樂會上,旋律的變化按着音樂與演奏者之間的互動,以嶄新的視覺化方式呈現。

潘教授和部分演奏者佩戴便攜式「功能性近紅外光譜」(fNIRS)儀器,透過近紅外光測量他們腦部的血氧飽和度,實時捕捉他們的腦部活動。儀器通過藍牙連接,將數據傳送至電腦系統進行分析。

潘教授說:「這些數據提供了寶貴的資訊,讓研究人員了解在真實的音樂會中交響樂團不同演奏者的大腦活動和認知行為,從而對大腦功能有更深入的認識。我們的研究團隊選擇以音樂作為示範重點,因為音樂能激活大腦多個功能區域,對未來研究極具價值。」

明白大腦如何運作,將有助研究人員更了解腦部的執行功能,並開發優化人類表現與降低怯場感的模型。

音樂聯繫藝術與科技

為了讓觀眾感受到演奏者的腦電波變化,浸大交響樂團與香港著名數碼藝術家羅皓文合作,運用人工智能工具,將腦電波和音樂數據實時轉化為動態視覺影像,為樂團的演出增添震撼的視覺效果。

音樂會嶄新地融合腦科學與創意演出,整晚為觀眾呈獻多感官的豐富體驗。浸大交響樂團演奏多首名曲,並聯同來自西班牙的小提琴家Raquel Areal Martínez演繹布魯赫的經典之作《G小調第一小提琴協奏曲》,作品26。浸大室樂合唱團Cantoría Hong Kong則演唱布拉姆斯的《受患難的人為何有光賜給他呢?》,作品74,第1號,以及荀伯格的《和平降臨大地》,作品13。此外,音樂會還演奏了伯恩斯坦的《老實人》序曲。

透過融匯音樂、視覺藝術、科學與技術,是次音樂會不僅提供寶貴的機會探索聲音與大腦思維之間的聯繫,同時展現浸大在藝術創作與科技創新的先驅精神。

潘教授認為藝術與科技的結合可締造更多可能性,並鼓勵大眾以開放態度看待人工智能應用。他說:「人工智能發展可推動藝術與科學共同進步。世界不斷變化,為應對當中的挑戰,我們需要培育更多跨學科人才,並促進藝術家與科學家進行別具意義的合作。」