新闻稿

浸大学者利用七巧板拼图原理 提早测试幼儿识字能力

星期二, 2019年3月26日

香港浸会大学教育学者研发一项崭新的游戏,于较早的学习阶段训练及测试儿童读写和辨识字形结构的能力。

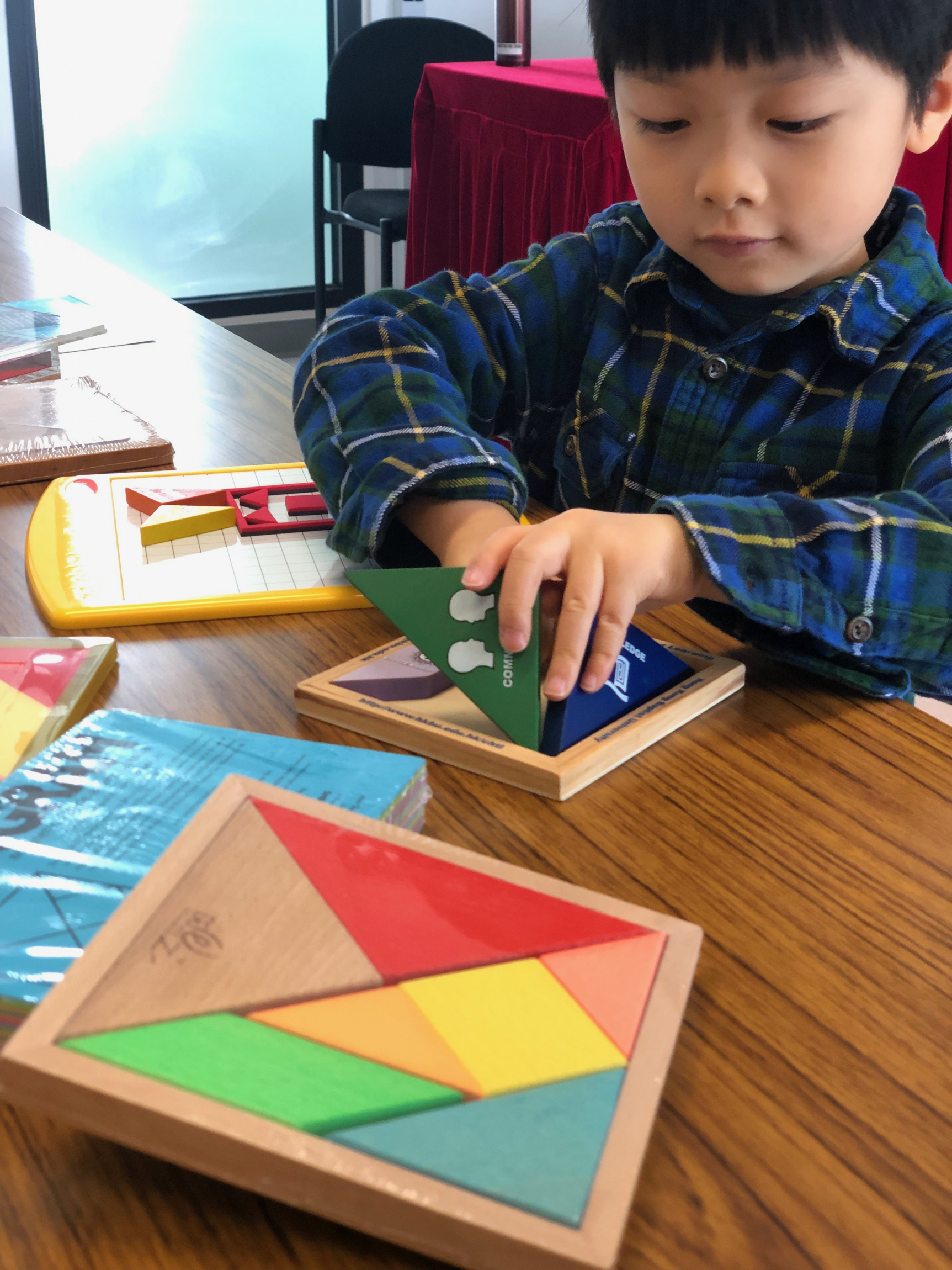

新游戏根据中国传统游戏七巧板的拼图原理研发,让教育工作者和家长可在更早阶段识別有早期认字能力不足的学童,并提供适当的支援及训练,以提升儿童的学习效能。游戏亦可以测试学童的视觉辨字能力,即识別正确的数字、某种语言的字母及字形等

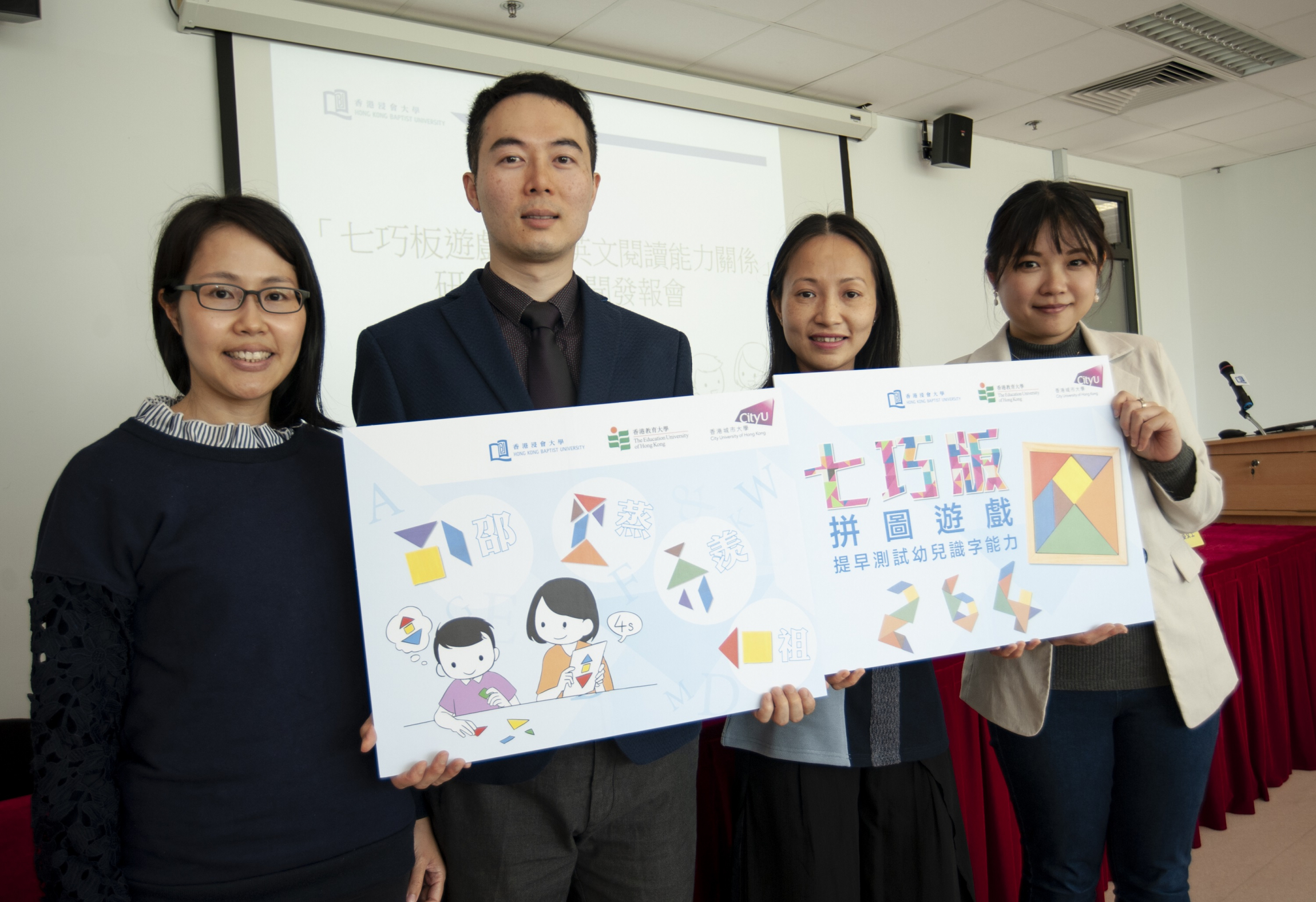

研究由浸大教育学系副教授黄纬立博士领导,参与的包括香港教育大学心理学系首席讲师郑颖怡博士和博士研究生锺曼姿,以及香港城市大学社会及行为科学系副教授周咏妍博士。

黄纬立博士表示,现时亚洲地区儿童一般必须同时学习两种语文,如果两种语文的文字字形相差很远,例如中、英文,他们不但要了解双语语言的内容,更需要得到充份的视觉认字训练,才能达到理想的学习果效;因此,研究团队希望利用游戏方式,帮助评估和训练幼童读写和辨识字形结构的能力。

团队研发了五项新游戏方式,并邀请102位、四至五岁的幼稚园学生进行测试及研究,以探索七巧板游戏与香港幼稚园学童对字形结构的视觉辨识,以及和中英文识字能力的关係。

五项游戏方式为:

- 即时以七巧板拼图对照及模拟字形

测试儿童的视觉空间技能:儿童需要根据测试提供的字形,再利用两至三个七巧板拼图模拟展示的字形。

- 儿童阅览七巧板拼图后,再利用七巧板拼出模拟字形

测试儿童短期的视觉记忆:测试人员会向儿童展示由拼图模拟的字形四秒后,再要求儿童从四个不同的模拟字形中选出刚才展示的图样。

- 限时图案分类

测试儿童手眼协调的速度:测试人员利用纸板向儿童展示四行七巧板拼图,要求他们尽快、从左至右将拼图放入指定箱子。

- 描绘七巧板拼图

测试儿童的小肌肉动作技能:测试人员会向儿童展示由一至五个七巧板拼图模拟的图案,并要求他们在白纸上描绘该些图案。

- 辨识由七巧板拼图模拟的实物

测试儿童的辨识能力,七巧板拼图模拟的物件、动物、动作等,都较照片或画作等抽象,要求儿童具备更高阶的视觉辨识能力。

研究团队其后将参加者在各项七巧板游戏所得分数,再与其他评估测试作比较,包括老师对学生的学习行为评分、瑞文图形推理测验(国际认可及普遍应用的非文字推理测验)、中、英文认字及阅读测验等。结果发现,学童在七巧板游戏中所得分数与老师对学生学习行为评分等分数在统计学上有正相关关係,反映新研发的七巧板游戏测试具备一定的可信度。

在中英文字形结构辨识能力上,研究发现参加者的中文字形结构辨识能力,跟以上1、2、3和4等四项游戏方式有正相关关係(相关系数介乎+0.22至+0.40);而英文字形结构辨识能力,则只跟3和4两项游戏方式有明显关係(相关系数介乎+0.21至+0.29)。

是次研究发现,在五个游戏中,参加者在第4项「描绘七巧板拼图」的表现最能评估他们的中、英文阅读及字形结构辨识的能力。

黄博士表示,七巧板拼图游戏价钱便宜、灵活度高,其原理与字形结构十分相似,学童可以从游戏中轻松地学习语文,家长及教师也可以便捷地根据学童在游戏的表现,进行追踪评估及调适其学习进度。

黄博士指出,现时一般香港学童要在六岁接受详细专业评估,才可以排除部分学习困难,例如读写障碍。利用七巧板游戏,家长及教师可以早在学童未正式学习认字及写字前,了解他们早期的文字学习能力,并提早让他们接受专业支援。

此外,现时香港学童主要透过抄写增加对中英文字形和字义的认识,但不少意见质疑其成效;是次研究则发现,即使中英文字形结构有明显差別,学童仍然会倾向利用抄写学习两种语言,并有一定学习成效。

团队计划未来与社会福利机构及幼稚园合作,推广七巧板游戏,让更多学童能够得到初步的识字能力评估。

研究成果以「七巧板与幼稚园学生阅读及相关能力的关係」为题,于美国教育研究协会辖下的知名学术期刊《AERA Open》刊登。

—完—

传媒查询:浸大传讯公关处黄锦佳 (3411 7964或hkbunews@hkbu.edu.hk)