新聞稿

浸大學者利用七巧板拼圖原理 提早測試幼兒識字能力

星期二, 2019年3月26日

香港浸會大學教育學者研發一項嶄新的遊戲,於較早的學習階段訓練及測試兒童讀寫和辨識字形結構的能力。

新遊戲根據中國傳統遊戲七巧板的拼圖原理研發,讓教育工作者和家長可在更早階段識別有早期認字能力不足的學童,並提供適當的支援及訓練,以提升兒童的學習效能。遊戲亦可以測試學童的視覺辨字能力,即識別正確的數字、某種語言的字母及字形等

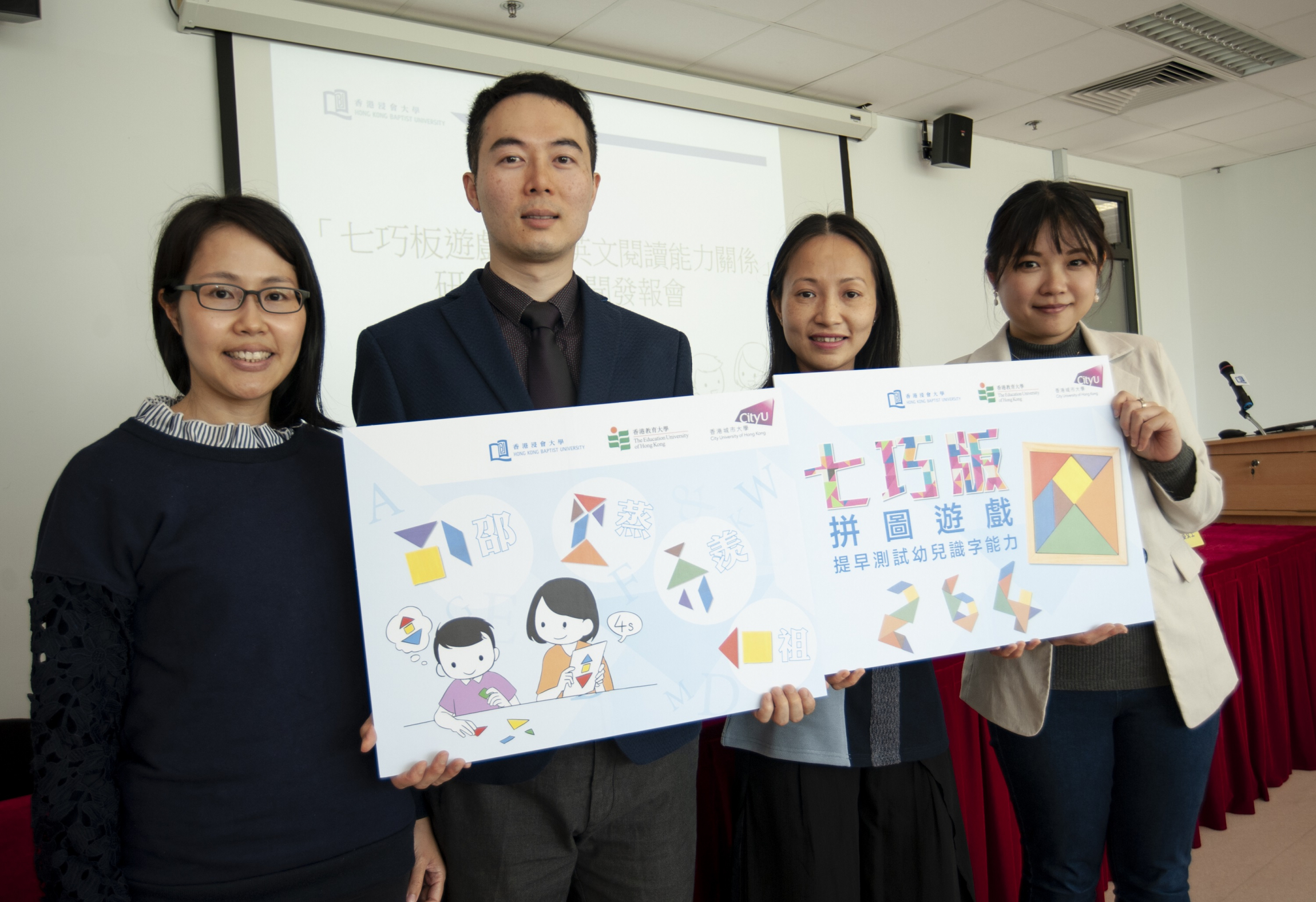

研究由浸大教育學系副教授黃緯立博士領導,參與的包括香港教育大學心理學系首席講師鄭穎怡博士和博士研究生鍾曼姿,以及香港城市大學社會及行為科學系副教授周詠妍博士。

黃緯立博士表示,現時亞洲地區兒童一般必須同時學習兩種語文,如果兩種語文的文字字形相差很遠,例如中、英文,他們不但要了解雙語語言的內容,更需要得到充份的視覺認字訓練,才能達到理想的學習果效;因此,研究團隊希望利用遊戲方式,幫助評估和訓練幼童讀寫和辨識字形結構的能力。

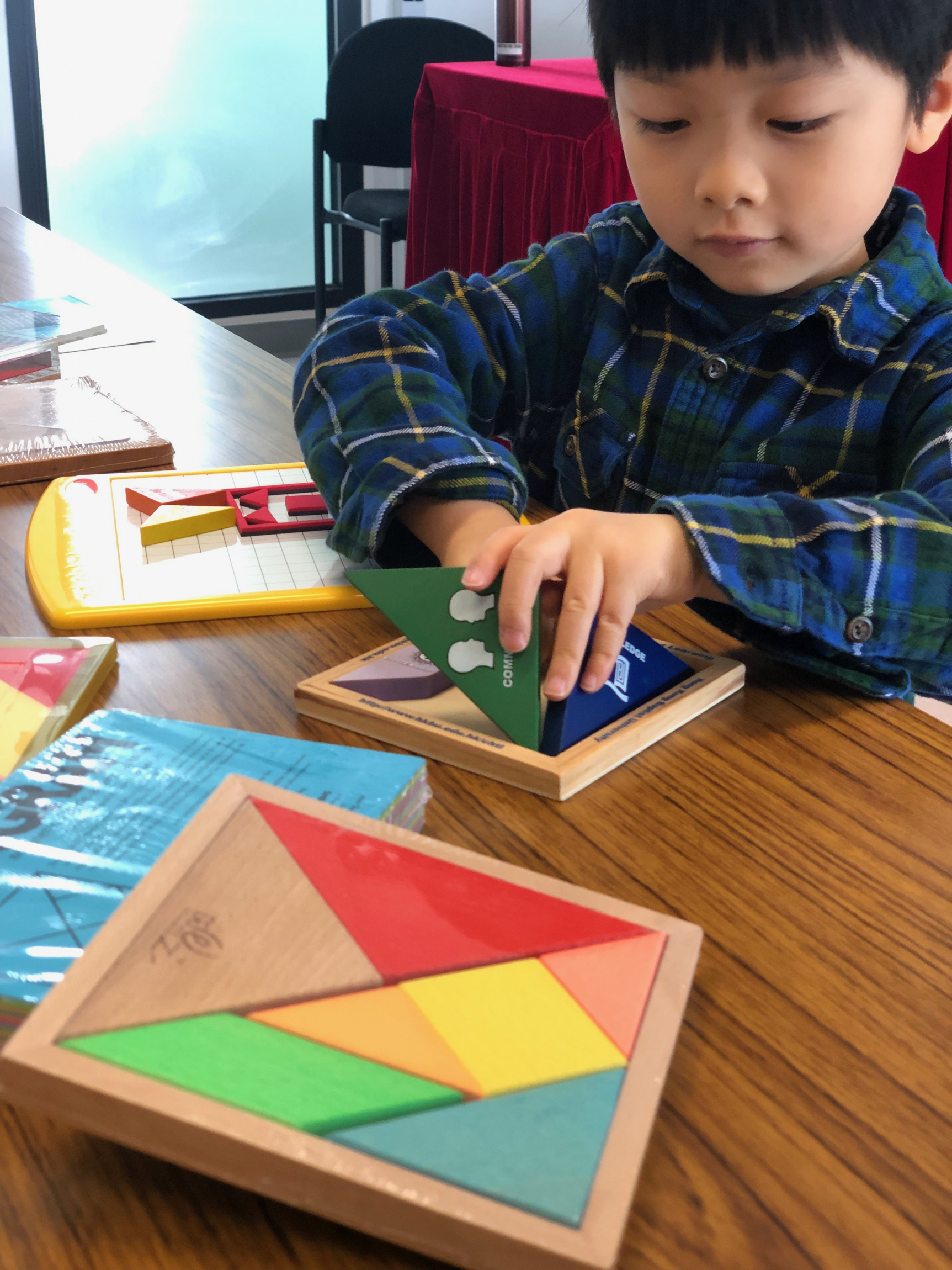

團隊研發了五項新遊戲方式,並邀請102位、四至五歲的幼稚園學生進行測試及研究,以探索七巧板遊戲與香港幼稚園學童對字形結構的視覺辨識,以及和中英文識字能力的關係。

五項遊戲方式為:

- 即時以七巧板拼圖對照及模擬字形

測試兒童的視覺空間技能:兒童需要根據測試提供的字形,再利用兩至三個七巧板拼圖模擬展示的字形。

- 兒童閱覽七巧板拼圖後,再利用七巧板拼出模擬字形

測試兒童短期的視覺記憶:測試人員會向兒童展示由拼圖模擬的字形四秒後,再要求兒童從四個不同的模擬字形中選出剛才展示的圖樣。

- 限時圖案分類

測試兒童手眼協調的速度:測試人員利用紙板向兒童展示四行七巧板拼圖,要求他們盡快、從左至右將拼圖放入指定箱子。

- 描繪七巧板拼圖

測試兒童的小肌肉動作技能:測試人員會向兒童展示由一至五個七巧板拼圖模擬的圖案,並要求他們在白紙上描繪該些圖案。

- 辨識由七巧板拼圖模擬的實物

測試兒童的辨識能力,七巧板拼圖模擬的物件、動物、動作等,都較照片或畫作等抽象,要求兒童具備更高階的視覺辨識能力。

研究團隊其後將參加者在各項七巧板遊戲所得分數,再與其他評估測試作比較,包括老師對學生的學習行為評分、瑞文圖形推理測驗(國際認可及普遍應用的非文字推理測驗)、中、英文認字及閱讀測驗等。結果發現,學童在七巧板遊戲中所得分數與老師對學生學習行為評分等分數在統計學上有正相關關係,反映新研發的七巧板遊戲測試具備一定的可信度。

在中英文字形結構辨識能力上,研究發現參加者的中文字形結構辨識能力,跟以上1、2、3和4等四項遊戲方式有正相關關係(相關系數介乎+0.22至+0.40);而英文字形結構辨識能力,則只跟3和4兩項遊戲方式有明顯關係(相關系數介乎+0.21至+0.29)。

是次研究發現,在五個遊戲中,參加者在第4項「描繪七巧板拼圖」的表現最能評估他們的中、英文閱讀及字形結構辨識的能力。

黃博士表示,七巧板拼圖遊戲價錢便宜、靈活度高,其原理與字形結構十分相似,學童可以從遊戲中輕鬆地學習語文,家長及教師也可以便捷地根據學童在遊戲的表現,進行追蹤評估及調適其學習進度。

黃博士指出,現時一般香港學童要在六歲接受詳細專業評估,才可以排除部分學習困難,例如讀寫障礙。利用七巧板遊戲,家長及教師可以早在學童未正式學習認字及寫字前,了解他們早期的文字學習能力,並提早讓他們接受專業支援。

此外,現時香港學童主要透過抄寫增加對中英文字形和字義的認識,但不少意見質疑其成效;是次研究則發現,即使中英文字形結構有明顯差別,學童仍然會傾向利用抄寫學習兩種語言,並有一定學習成效。

團隊計劃未來與社會福利機構及幼稚園合作,推廣七巧板遊戲,讓更多學童能夠得到初步的識字能力評估。

研究成果以「七巧板與幼稚園學生閱讀及相關能力的關係」為題,於美國教育研究協會轄下的知名學術期刊《AERA Open》刊登。

—完—

傳媒查詢:浸大傳訊公關處黃錦佳 (3411 7964或hkbunews@hkbu.edu.hk)