新闻稿

浸大率基因组研究 揭开福寿螺为祸之谜

星期一, 2019年8月12日

福寿螺属于「苹果螺科」腹足纲软体动物,是恶性入侵生物,对世界各地的农作物造成严重破坏。香港浸会大学(浸大)生物学家领导的基因组研究,通过比较和分析四种同属苹果螺科的物种,发现福寿螺在进化过程中形成了对外在环境有极高敏感度、对植物纤维素有极强消化力的特性,并产生了具坚硬钙质蛋壳和神经毒素的卵块。研究结果将有助研发以基因方法防治这种「见青即吃」的农害。

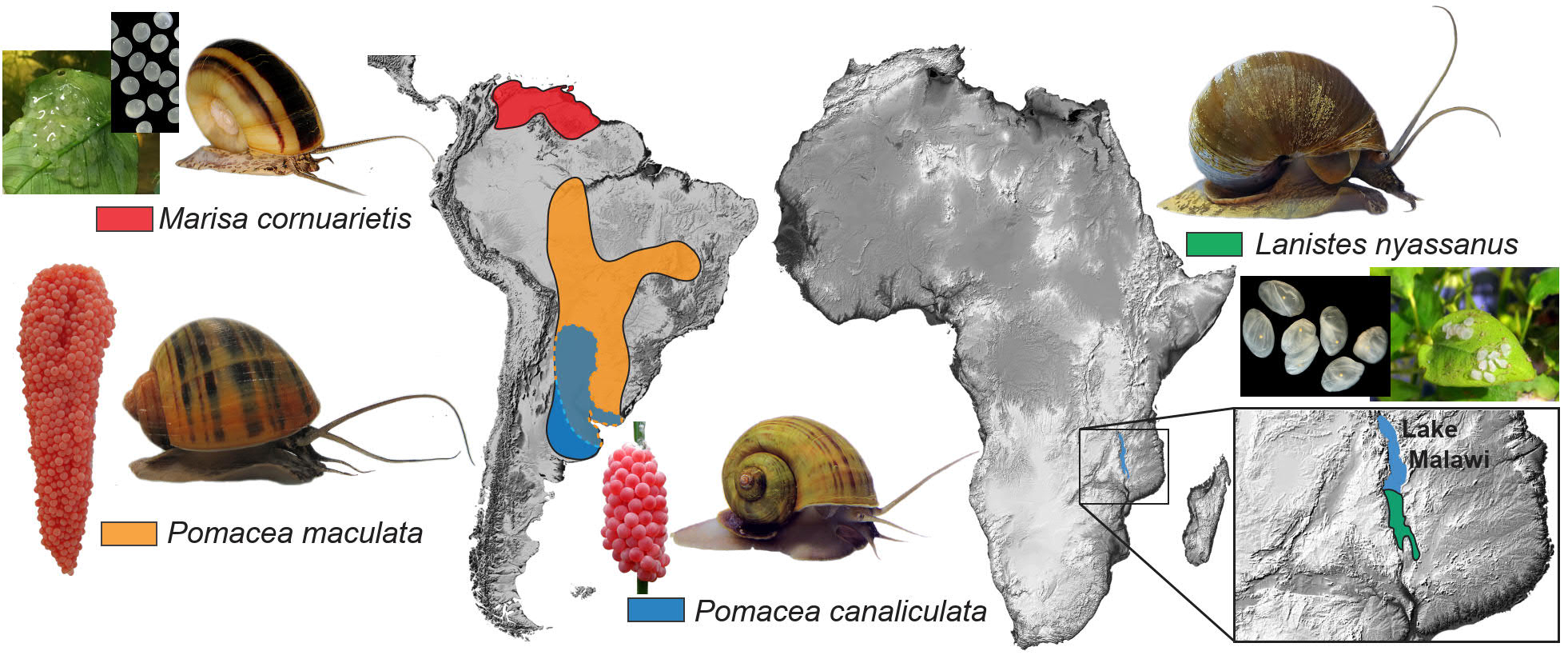

四种苹果螺科物种是非洲的Lanistes nyassanus,以及南美的Marisa cornuarietis和两种福寿螺(Pomacea canaliculata、Pomacea maculata),当中以福寿螺最具侵略性。福寿螺在淡水生长,原生于南美洲,现已蔓延至世界各地的热带和亚热带地区。在亚洲国家特別是中国、日本、泰国和菲律宾,牠们被视为破坏稻米的头号害虫。

福寿螺在80年代初入侵香港,广泛分佈于新界各淡水栖息地。本港稻田不多,福寿螺转而侵害菜田,为害通菜和西洋菜等半水生蔬菜。此外,由于牠们有杂食特性,既吃植物又捕食池塘和溪流的底栖生物,对湿地的生物多样性造成严重威胁。

浸大生物系副系主任邱建文教授率领的研究团队,成员来自本港、中国内地、美国、阿根廷和法国,对四个苹果螺科物种的基因组进行测序和组装。

基因组进化分析显示,苹果螺科物种的歷史可追溯至1亿5000万年前的古老冈瓦那大陆,随着冈瓦那在大约一亿年前分裂,牠们也在非洲和南美洲各自进化。非洲的Lanistes和南美的Marisa保留了从前水中产卵的特性,南美洲的福寿螺Pomacea则进化至在陆地产卵。因此,比对非洲和南美洲的苹果螺科物种,有助研究人员从基因组进化的角度,揭开福寿螺具高度侵略性的原因。

感应环境与消化植物能力

研究小组比对苹果螺科物种和其他软体动物的基因组,发现牠们有28个基因家族明显扩充,当中包括在触鬚发现具有化学感应功能的基因,显示苹果螺科物种的环境感知能力或已增强。

纤维素是植物细胞壁的主要成分,即植物的支撑结构,令植物保持坚硬和强壮。动物大多依赖肠道内的细菌或真菌来分解纤维素,苹果螺科物种却拥有多组纤维素酶基因,令牠们可以分泌纤维素酶直接分解纤维素,这有助解释为何苹果螺科物种能够吃掉和消化多类植物,严重破坏各种淡水湿地。

形成坚硬蛋壳

研究团队又分別比对四种苹果螺科物种的基因组,包括在水中产卵的Marisa和Lanistes,以及两种在陆上产卵的福寿螺Pomacea。当中,两栖的福寿螺在水中生活却在陆上产卵,可避开卵在水中被吃掉或被寄生的威胁,是适应环境的关键进化。

福寿螺要在陆上产卵繁殖,卵必须具备存活的条件。研究团队首次发现,钙质蛋白CaBP有助形成坚硬的蛋壳,令福寿螺的卵受到保护,并防止变干。

新防御性蛋白

除了坚硬的蛋壳,研究团队发现福寿螺的卵含有一种名为PV2的新神经毒素,能抵御陆上的捕食者。过去的研究显示,PV2是两种蛋白的复合物:具有神经毒性并能攻击细胞膜的MACPF,以及一种对付捕食者特定细胞膜的凝集素(tachylectin)。研究团队比对基因组后发现,福寿螺经过多次基因复制,蛋白腺演化出能够分泌PV2神经毒素的新功能,螺卵因而含有PV2,而这亦是福寿螺祖先的另一关键进化,令牠们由在水中产卵变成在陆上产卵。

研究意义

「苹果螺科」是软体动物中「新进腹足类」(Caenogastropoda)的早期分枝。新进腹足类物种极其多样化,佔所有腹足类物种六成以上。目前已发表的软体动物基因组资料甚少,因此,比较苹果螺科物种及其他软体动物的基因组,甚具研究价值。

邱教授表示:「『新进腹足类』有重要的生态价值,且物种丰富,团队发现的基因组资料有助了解牠们祖先的基因组特徵,是宝贵的资源。鑑于多个苹果螺科物种都是臭名昭彰的农害,研究成果可用来研发有效的防控方法,包括生产化学除虫剂,以及从基因遗传着手,干扰苹果螺科物种的核糖核酸。」

本港研究团队的成员来自浸大和香港科技大学,外地合作伙伴来自内地的深圳大学;美国的霍华德‧休斯医学研究所、斯托瓦斯医学研究所、毕夏普博物馆和夏威夷大学;阿根廷的组织学与胚胎学研究所、库约国立大学和国立拉普拉塔大学;以及法国的里尔大学。

研究结果已在国际期刊《Molecular Biology and Evolution》发表,详情可浏览https://academic.oup.com/mbe/article/36/7/1507/5449616。

-完-

传媒查询:

浸大传讯公关处黄淑玲(3411 2119,hkbunews@hkbu.edu.hk)。