新闻稿

浸大生物学家发现及命名海毛虫新品种

星期二, 2019年8月27日

香港浸会大学(浸大)的生物学家在香港水域发现新品种海毛虫(即之前未被发现和描述的物种),并命名为「双斑海毛虫」。这是全球近百年来第四次发现海毛虫新品种。此外,团队还鑑別出去年在香港爆发的海毛虫品种是「梯斑海毛虫」。这次发现显示大众对海毛虫的生物多样性所知甚少。

海毛虫常见于热带和亚热带的浅水生态系统,属「多毛纲」内的「仙虫科」。海毛虫是环节动物,每个体节都长有一对类似小脚的疣足,上面满布刚毛,这些刚毛带有神经毒素,人体皮肤接触后会产生灼热的疼痛感觉。

在香港,以往潜水人士偶然也会发现少量海毛虫,但自去年夏季,屯门和荃湾多个泳滩均出现大量海毛虫,吓怕不少泳客。

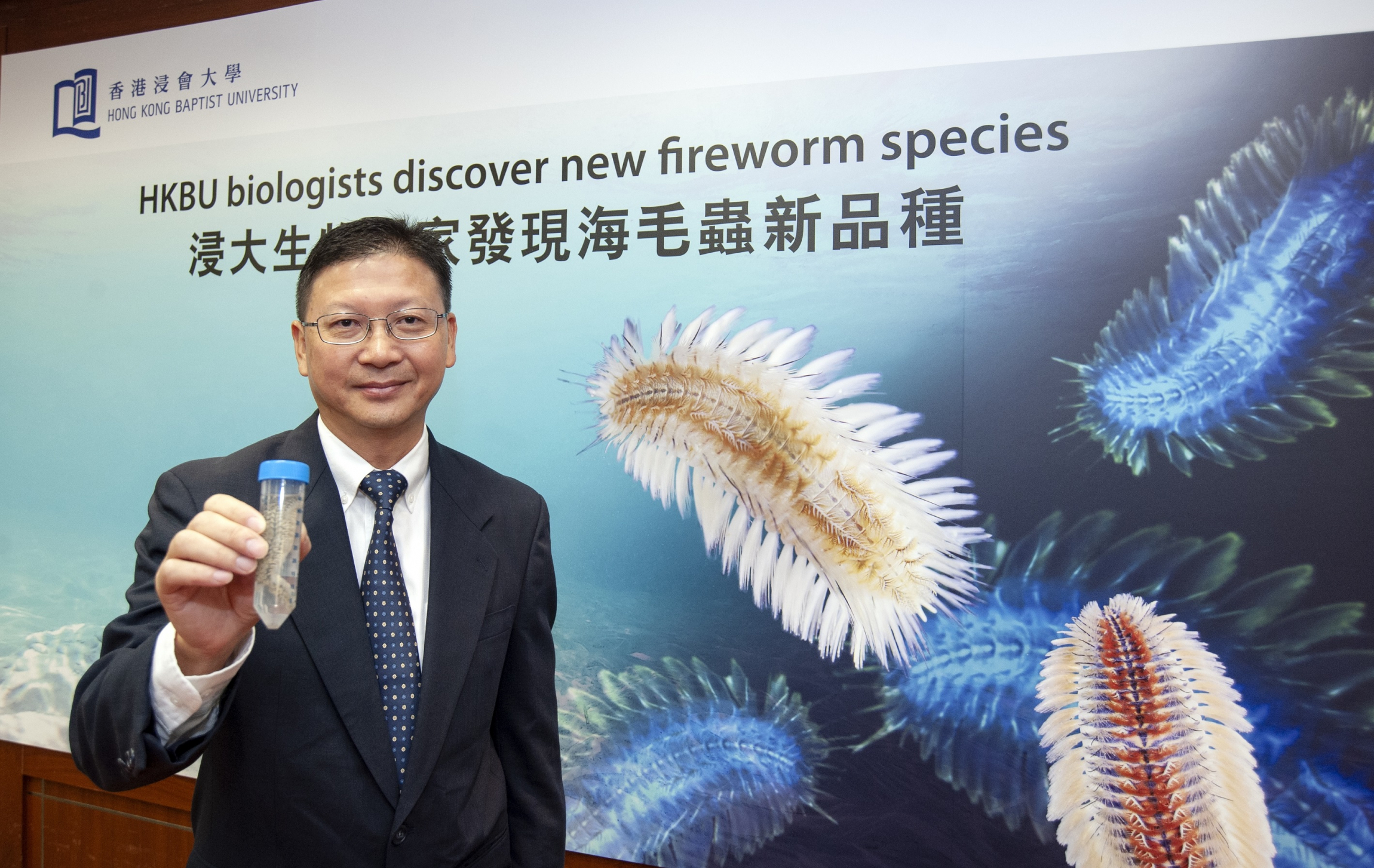

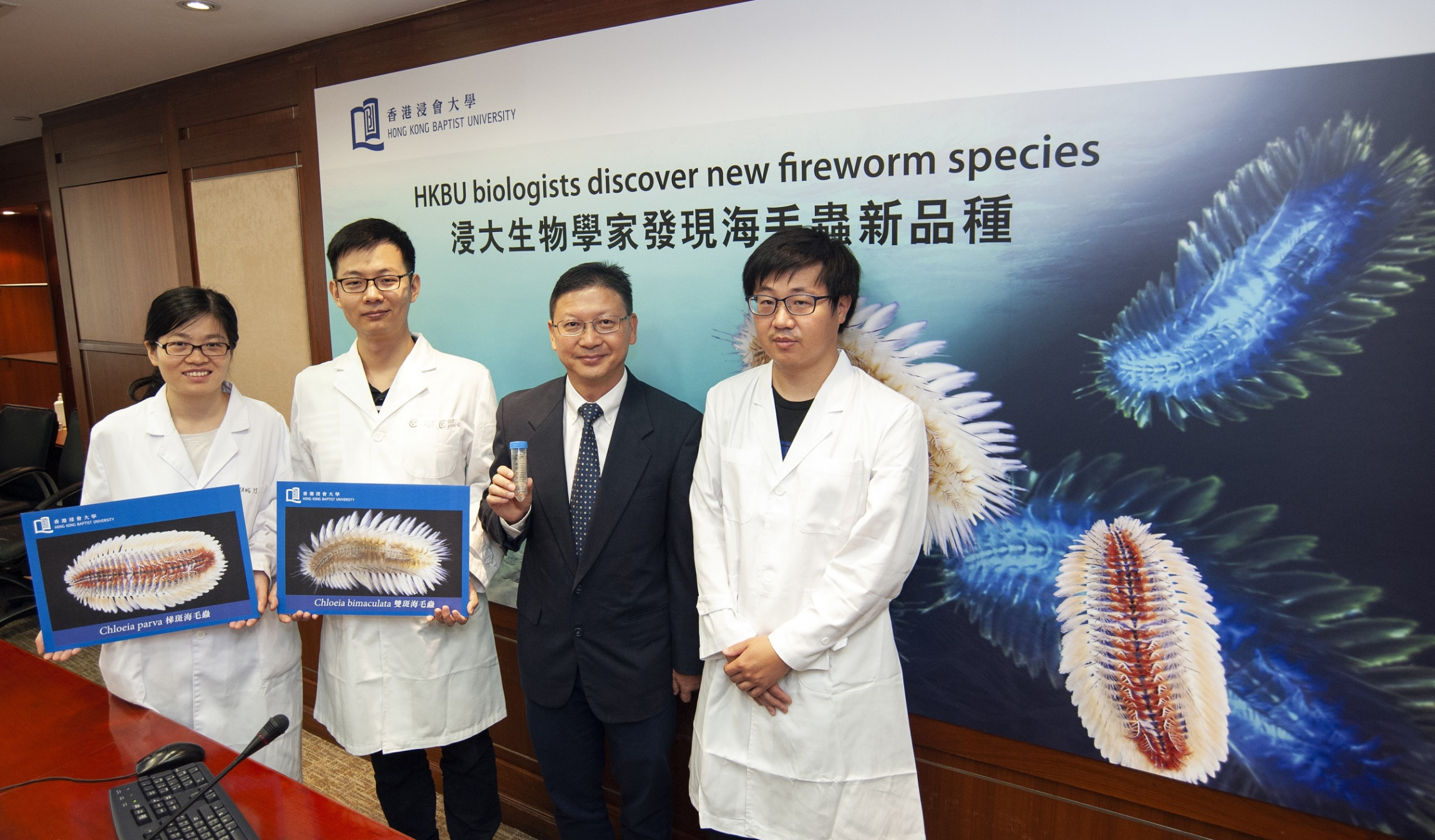

有见及此,浸大生物系副系主任邱建文教授率领研究团队,收集在本港泳滩和浅水泥滩出现的海毛虫样本研究。经过仔细鑑別后,团队确认发现「双斑海毛虫」这个海毛虫新品种。

新品种以斑纹特徵命名

新品种海毛虫的样本从西贡桥咀洲的珊瑚群落沙底收集,虫身呈梭形,长28至39毫米,宽7至14毫米,约有30个体节,特徵是背部的中央位置长有独特斑纹。

邱教授将这个新发现品种命名为「双斑海毛虫(Chloeia bimaculata)」,他解释:「Bimaculata是拉丁文,有『双斑』的意思。由于这种海毛虫每个体节都有两个黑点,以一点跟着一点的形式排列,所以我们将其命名为『双斑海毛虫』。」

参照一些潜水人士在互联网发放的照片,研究团队相信「双斑海毛虫」还曾经出现于东平洲等香港东部水域。

鑑別海毛虫爆发的品种

另外,研究团队在2018年6月,即海毛虫在香港爆发期间,从荃湾两个泳滩和吐露港的浅海水域收集海毛虫样本。为了确认牠们的品种,研究团队获伦敦自然歷史博物馆借出「梯斑海毛虫」的原始标本作研究。虽然该标本已失去躯幹的主要部份,不过根据原始记录和唯一剩下的一只疣足(小脚),研究团队观察疣足上的刚毛形态,确认他们在香港海毛虫爆发期间收集的标本特徵,与早于1868年被发现的「梯斑海毛虫」一致。

团队还发现在伦敦借出的标本的原始记录中,记载了:「沿着(梯斑海毛虫)背部的中央,每个身节上均有一个深色的Y形斑纹标记。」这个斑纹特徵也和在香港爆发的海毛虫样本脗合。

「梯斑海毛虫」呈梭形,长38至97毫米,宽8至20毫米(不计刚毛),研究团队相信牠们广泛分佈在南中国海一带。

邱教授说:「今次研究鑑別出一个海毛虫的新品种,以及重新描述另一个出现于香港水域却资料不详的海毛虫品种,为进一步研究海毛虫以至其他多毛纲生物奠下基础。」

他补充:「香港现时已有近6,000个已知的海洋物种,今次再发现新的物种,显示香港的生物多样性十分丰富,正待我们继续探索。」

全球已确认的海毛虫属品种合共有28个,今次浸大的研究确认其中两个在香港水域出现,包括最新发现的「双斑海毛虫」。这些多毛纲生物是不同生态系统,例如珊瑚礁,红树林和泥质海床的常见动物,在海洋食物链中担当重要角色。

今次的发现已发表于国际学术期刊《Zoological Studies》。

-完-

传媒查询:

邱建文教授 (3411 7055, qiujw@hkbu.edu.hk)

浸大传讯公关处黄淑玲(3411 2119,hkbunews@hkbu.edu.hk)。