新聞稿

浸大生物學家發現及命名海毛蟲新品種

星期二, 2019年8月27日

香港浸會大學(浸大)的生物學家在香港水域發現新品種海毛蟲(即之前未被發現和描述的物種),並命名為「雙斑海毛蟲」。這是全球近百年來第四次發現海毛蟲新品種。此外,團隊還鑑別出去年在香港爆發的海毛蟲品種是「梯斑海毛蟲」。這次發現顯示大眾對海毛蟲的生物多樣性所知甚少。

海毛蟲常見於熱帶和亞熱帶的淺水生態系統,屬「多毛綱」內的「仙蟲科」。海毛蟲是環節動物,每個體節都長有一對類似小腳的疣足,上面滿布剛毛,這些剛毛帶有神經毒素,人體皮膚接觸後會產生灼熱的疼痛感覺。

在香港,以往潛水人士偶然也會發現少量海毛蟲,但自去年夏季,屯門和荃灣多個泳灘均出現大量海毛蟲,嚇怕不少泳客。

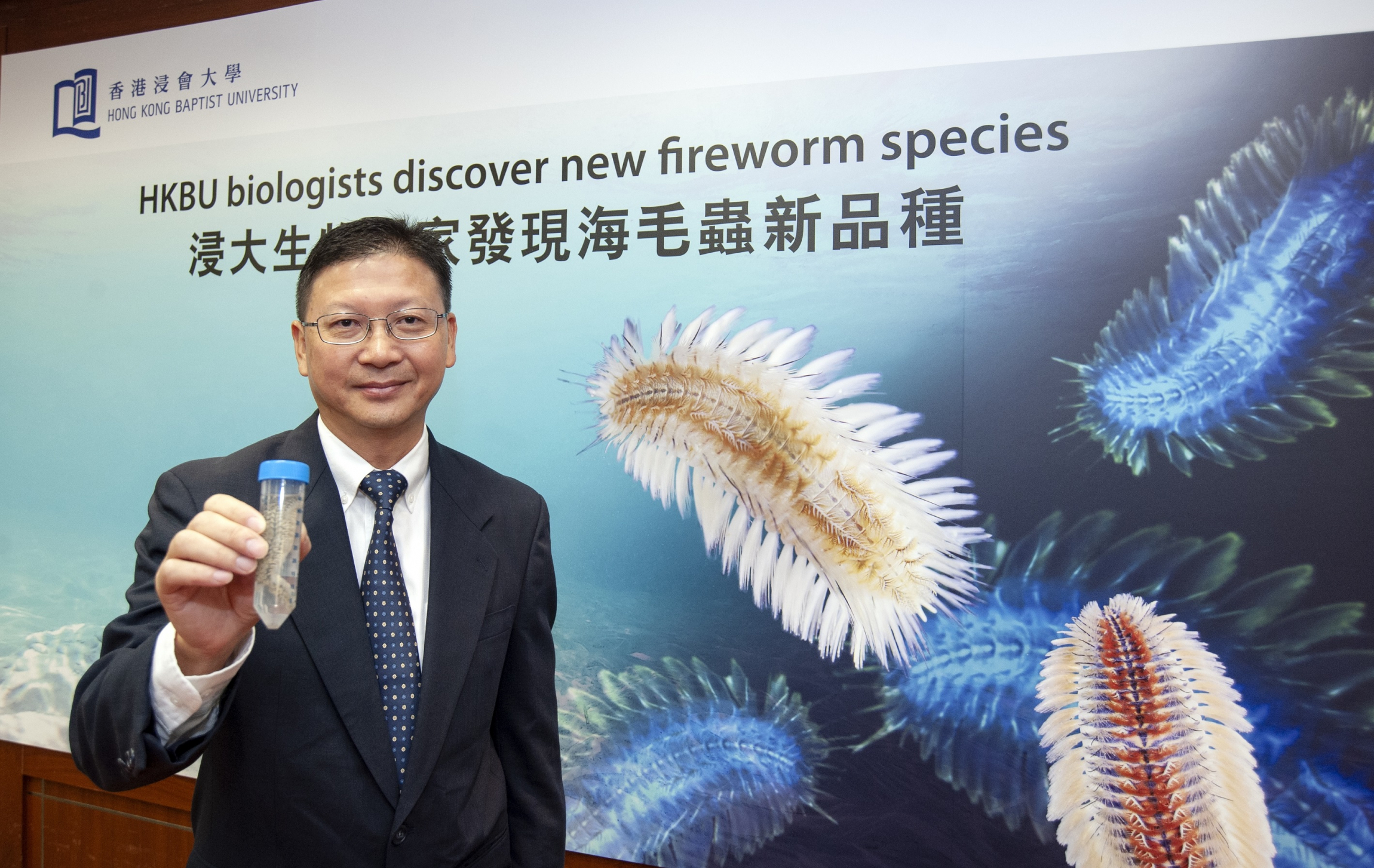

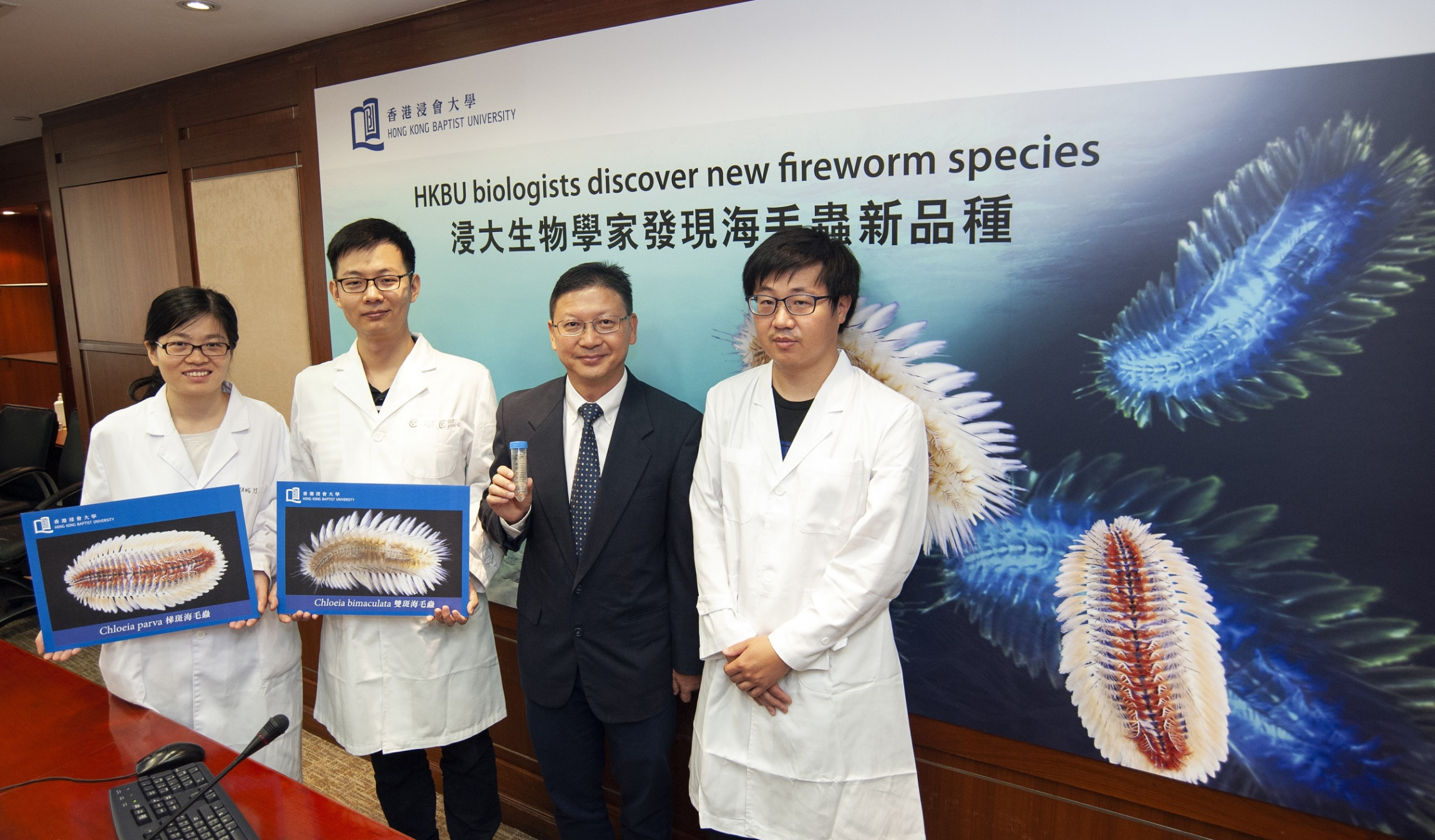

有見及此,浸大生物系副系主任邱建文教授率領研究團隊,收集在本港泳灘和淺水泥灘出現的海毛蟲樣本研究。經過仔細鑑別後,團隊確認發現「雙斑海毛蟲」這個海毛蟲新品種。

新品種以斑紋特徵命名

新品種海毛蟲的樣本從西貢橋咀洲的珊瑚群落沙底收集,蟲身呈梭形,長28至39毫米,寬7至14毫米,約有30個體節,特徵是背部的中央位置長有獨特斑紋。

邱教授將這個新發現品種命名為「雙斑海毛蟲(Chloeia bimaculata)」,他解釋:「Bimaculata是拉丁文,有『雙斑』的意思。由於這種海毛蟲每個體節都有兩個黑點,以一點跟着一點的形式排列,所以我們將其命名為『雙斑海毛蟲』。」

參照一些潛水人士在互聯網發放的照片,研究團隊相信「雙斑海毛蟲」還曾經出現於東平洲等香港東部水域。

鑑別海毛蟲爆發的品種

另外,研究團隊在2018年6月,即海毛蟲在香港爆發期間,從荃灣兩個泳灘和吐露港的淺海水域收集海毛蟲樣本。為了確認牠們的品種,研究團隊獲倫敦自然歷史博物館借出「梯斑海毛蟲」的原始標本作研究。雖然該標本已失去軀幹的主要部份,不過根據原始記錄和唯一剩下的一隻疣足(小腳),研究團隊觀察疣足上的剛毛形態,確認他們在香港海毛蟲爆發期間收集的標本特徵,與早於1868年被發現的「梯斑海毛蟲」一致。

團隊還發現在倫敦借出的標本的原始記錄中,記載了:「沿著(梯斑海毛蟲)背部的中央,每個身節上均有一個深色的Y形斑紋標記。」這個斑紋特徵也和在香港爆發的海毛蟲樣本脗合。

「梯斑海毛蟲」呈梭形,長38至97毫米,寬8至20毫米(不計剛毛),研究團隊相信牠們廣泛分佈在南中國海一帶。

邱教授說:「今次研究鑑別出一個海毛蟲的新品種,以及重新描述另一個出現於香港水域卻資料不詳的海毛蟲品種,為進一步研究海毛蟲以至其他多毛綱生物奠下基礎。」

他補充:「香港現時已有近6,000個已知的海洋物種,今次再發現新的物種,顯示香港的生物多樣性十分豐富,正待我們繼續探索。」

全球已確認的海毛蟲屬品種合共有28個,今次浸大的研究確認其中兩個在香港水域出現,包括最新發現的「雙斑海毛蟲」。這些多毛綱生物是不同生態系統,例如珊瑚礁,紅樹林和泥質海床的常見動物,在海洋食物鏈中擔當重要角色。

今次的發現已發表於國際學術期刊《Zoological Studies》。

-完-

傳媒查詢:

邱建文教授 (3411 7055, qiujw@hkbu.edu.hk)

浸大傳訊公關處黃淑玲(3411 2119,hkbunews@hkbu.edu.hk)。