新闻稿

浸大发明纳米结构培养幹细胞治疗柏金逊症

星期四, 2020年5月21日

香港浸会大学(浸大)研究团队发明可刺激神经幹细胞分化成神经细胞的纳米结构。把这些神经细胞移植至患有柏金逊症的老鼠后,移植部位会长出新的细胞取代受损的神经细胞,令老鼠的徵状逐步改善。这项发明为幹细胞疗法提供了重要方向,亦为研发柏金逊症的新疗法带来希望。

以幹细胞治疗柏金逊症

柏金逊症是常见的脑神经退化疾病,患者多为60岁以上,其成因是脑幹内一个称为「黑质」的复杂和重要部位,出现「多巴胺神经元」退化,未能产生足够的神经传导物质「多巴胺」,导致身体活动和运动功能受损,常见症状包括震颤和走路困难。

目前并沒有根治柏金逊症的方法,幹细胞疗法被视为最有潜力的疗法之一。这种疗法把幹细胞培养成为新的正常细胞、组织以至器官,再移植到病人体内,以取代受损或坏死的细胞组织。

传统的幹细胞体外培养方法,需要在培养液添加多种生长因子,但这些化学物质或会刺激癌细胞生长,增加移植至人体后长出肿瘤的风险。此外,以这种方法培养类似脑部的结构,与真实的脑组织结构通常差距甚大,且需培养超过一个月,效率不彰,受污染风险也高。

减少细胞分化时间和致癌风险

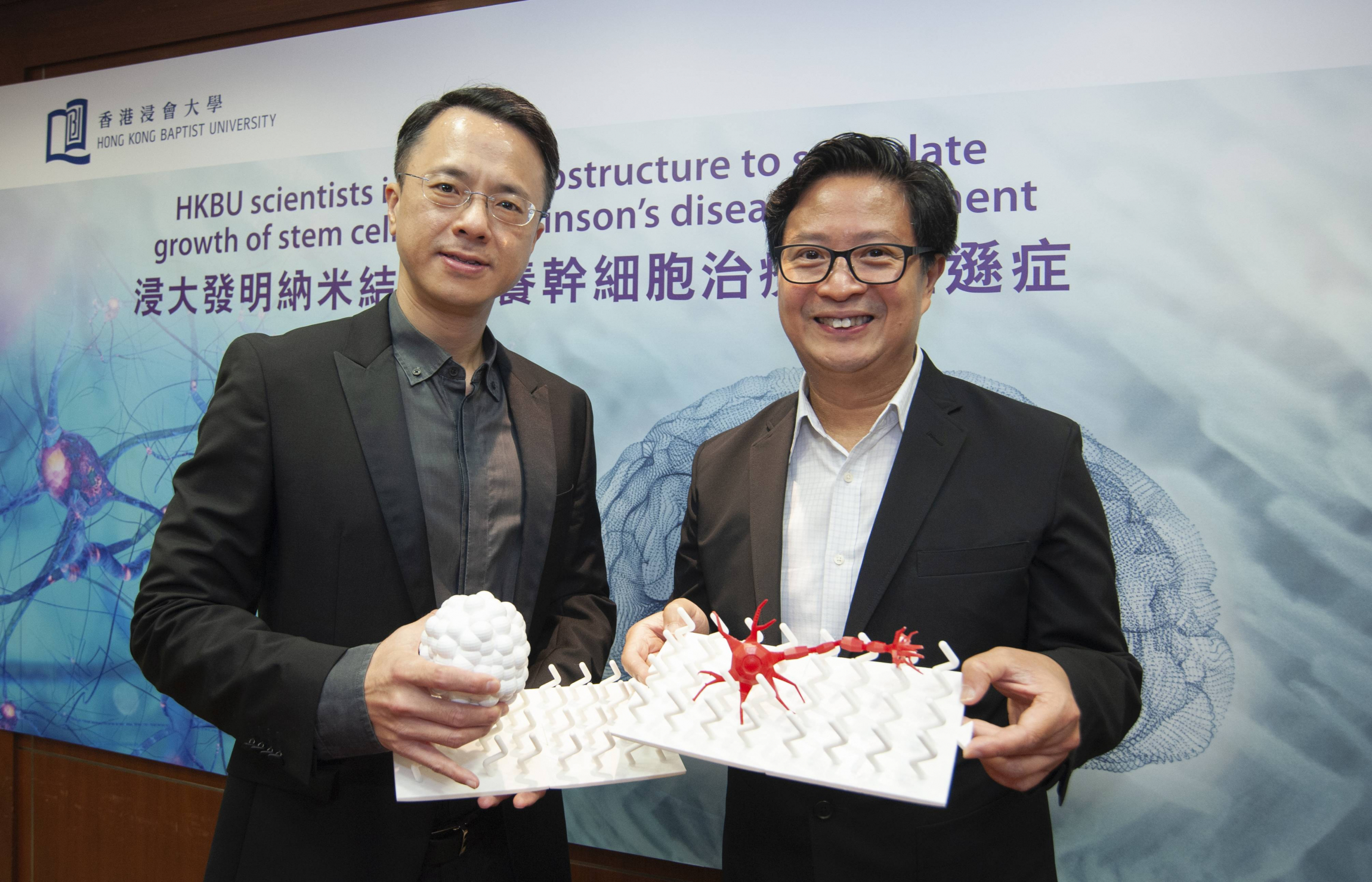

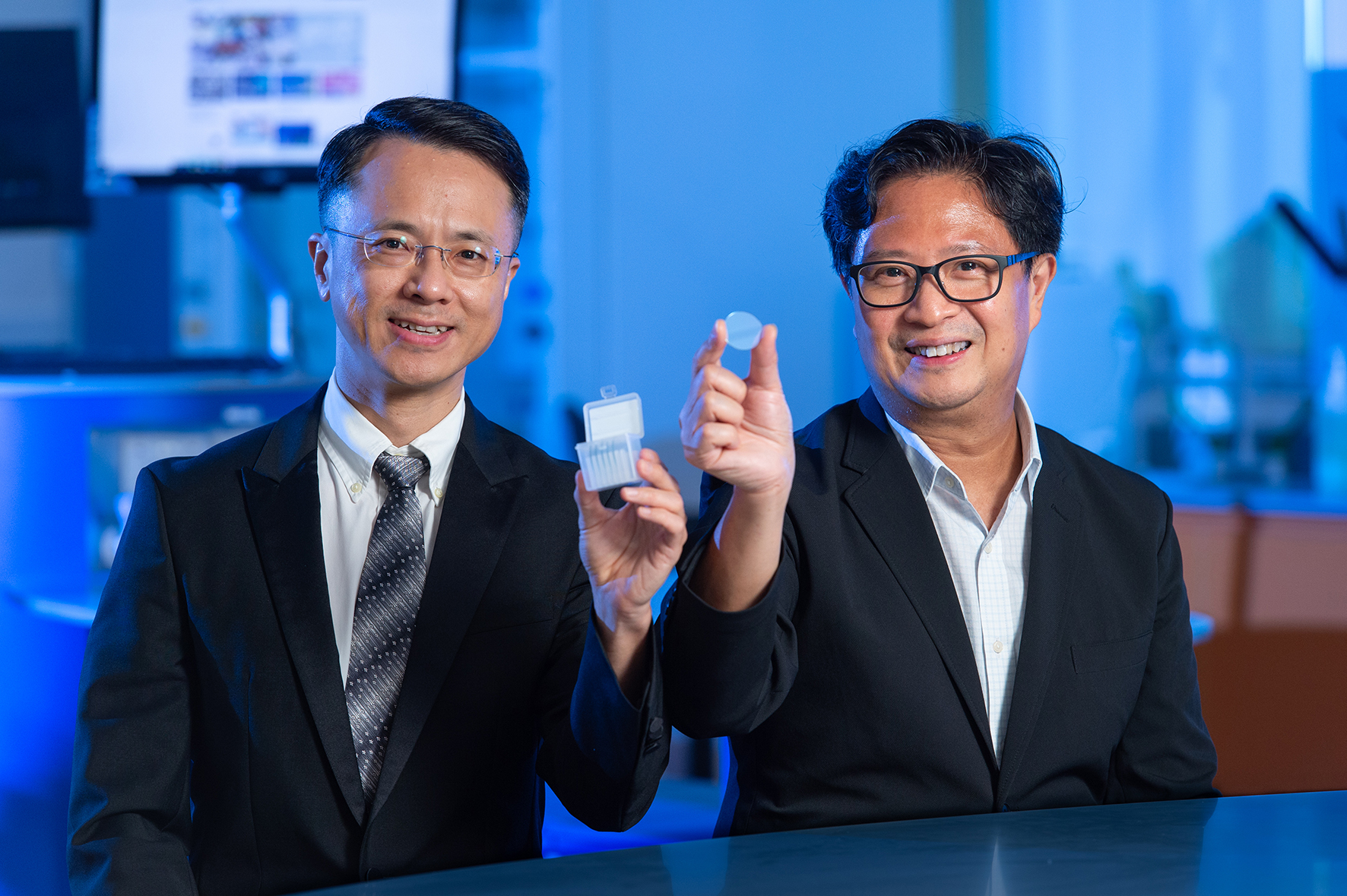

由浸大生物系教授翁建霖教授和物理系副教授黄陟峰博士领导的研究团队,发明了一种创新的纳米基质,能诱导神经幹细胞快速地分化为「微型黑质样结构」。这种结构主要由多巴胺神经元组成,能代替脑内「黑质」部位受损或退化的细胞。

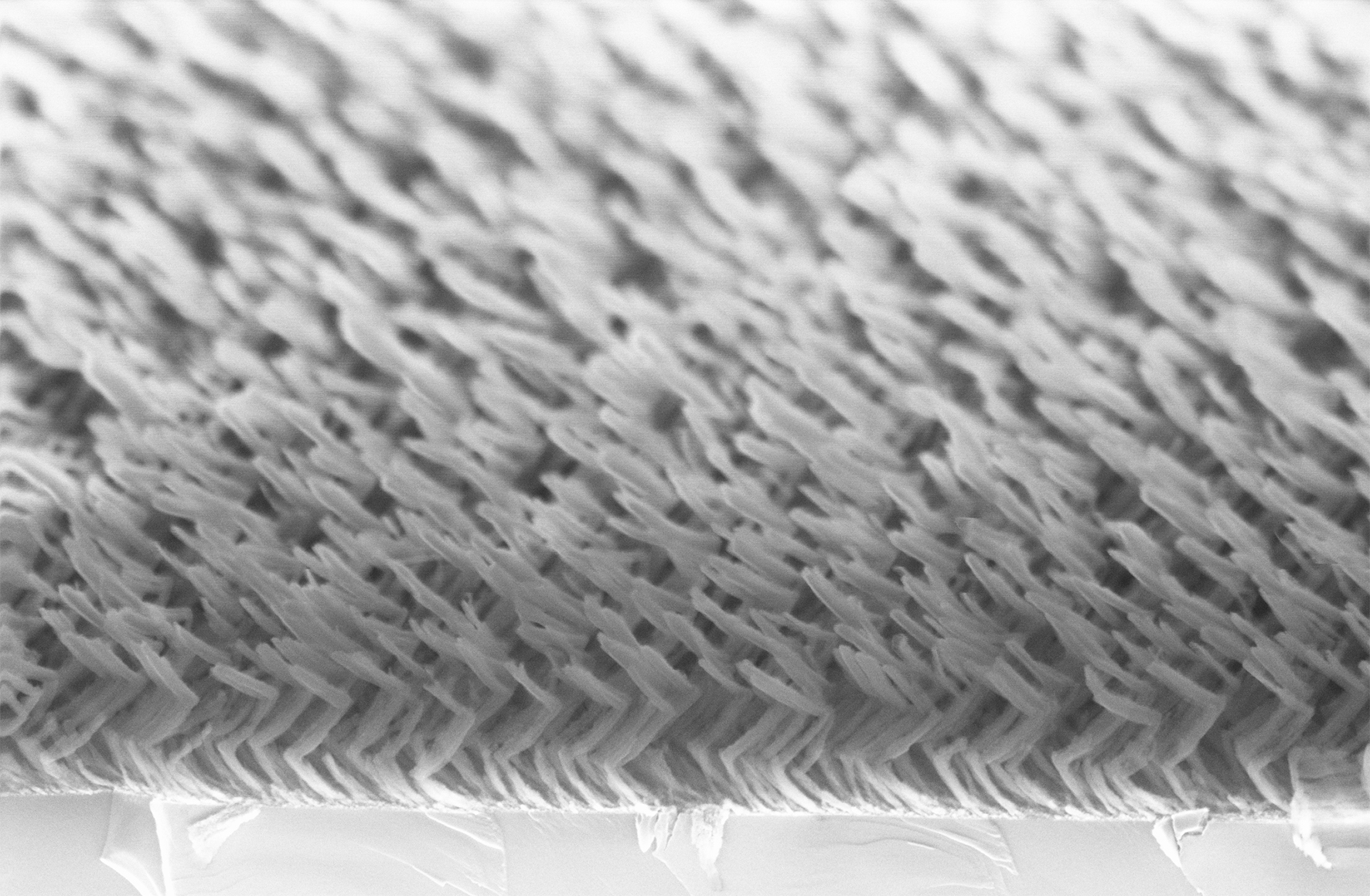

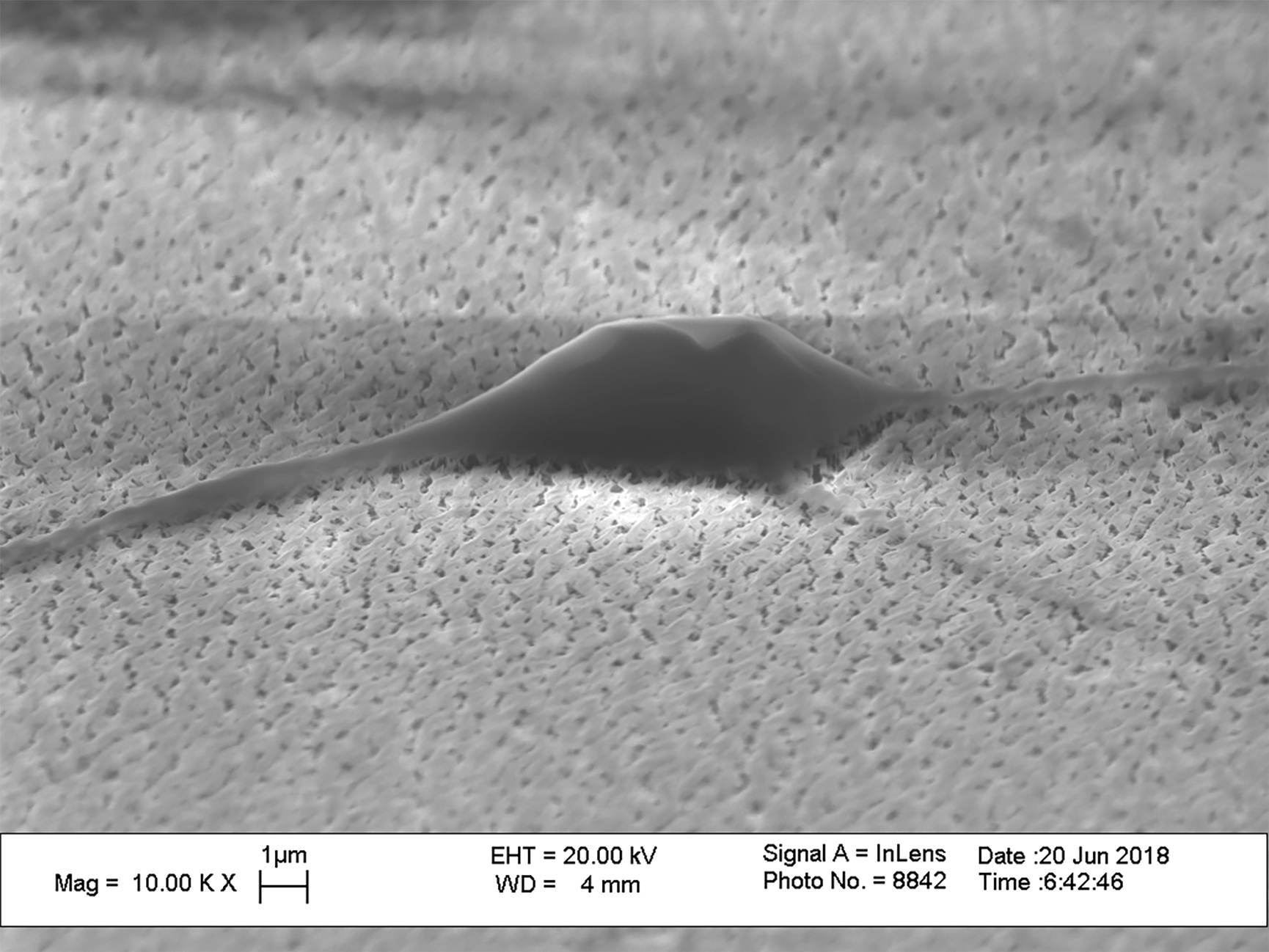

纳米基质是一块镀有纳米结构层的硅片,厚度仅550至730纳米(nm),表面却满布数万亿个闪电形状的结构,毋须使用化学生长因子,便可诱导神经幹细胞分化成「微型黑质样结构」。

黄陟峰博士解释:「当神经幹细胞接触到特別设计的闪电形状纳米基质时,便会产生『物理按摩』作用,诱导幹细胞分裂成我们所需的多巴胺神经元,且只需两星期就可以培养出微型脑样结构,并大幅降低致癌风险。」

老鼠实验结果令人满意

研究团队利用患有柏金逊症的老鼠进行实验。牠们均有严重运动不协调和打转等柏金逊症的主要徵状。研究人员把由闪电形状纳米基质培养出来的「微型黑质样结构」移植到牠们的脑内。

研究结果显示,在移植后第八週起,所有老鼠的病况均有改善,打转徵状逐渐减少。到第18週,多巴胺神经元重新出现并广泛分布在老鼠大脑移植位置周边,而且沒有长出肿瘤的迹象。相反,沒有得到移植的老鼠对照组,病况则毫无改善。

培养其他功能细胞

翁建霖教授说:「研究结果显示这些微型脑样结构在老鼠脑内理想地存活并发挥功能,令牠们的早期柏金逊病徵得以逐步改善。这无疑为幹细胞疗法的研究奠定基础,有望最终治癒人类柏金逊症。」

他补充:「通过改变闪电形状纳米基质的硬度、密度和排列,或基质的形状,将可以诱导神经幹细胞分化成为各种功能细胞。因此,这项发明具有很大潜力,可用于治疗其他不治之症,包括阿兹海默症和某些癌症。」

今次的研究成果已在学术期刊《Advanced Science》发表,闪电形状纳米基质更已取得一项美国专利。

研究团队的成员除来自浸大外,还包括香港城市大学机械及生物医学工程学系副教授赖伟超博士和其他研究人员。

-完-