新聞稿

浸大發明納米結構培養幹細胞治療柏金遜症

星期四, 2020年5月21日

香港浸會大學(浸大)研究團隊發明可刺激神經幹細胞分化成神經細胞的納米結構。把這些神經細胞移植至患有柏金遜症的老鼠後,移植部位會長出新的細胞取代受損的神經細胞,令老鼠的徵狀逐步改善。這項發明為幹細胞療法提供了重要方向,亦為研發柏金遜症的新療法帶來希望。

以幹細胞治療柏金遜症

柏金遜症是常見的腦神經退化疾病,患者多為60歲以上,其成因是腦幹內一個稱為「黑質」的複雜和重要部位,出現「多巴胺神經元」退化,未能產生足夠的神經傳導物質「多巴胺」,導致身體活動和運動功能受損,常見症狀包括震顫和走路困難。

目前並沒有根治柏金遜症的方法,幹細胞療法被視為最有潛力的療法之一。這種療法把幹細胞培養成為新的正常細胞、組織以至器官,再移植到病人體內,以取代受損或壞死的細胞組織。

傳統的幹細胞體外培養方法,需要在培養液添加多種生長因子,但這些化學物質或會刺激癌細胞生長,增加移植至人體後長出腫瘤的風險。此外,以這種方法培養類似腦部的結構,與真實的腦組織結構通常差距甚大,且需培養超過一個月,效率不彰,受污染風險也高。

減少細胞分化時間和致癌風險

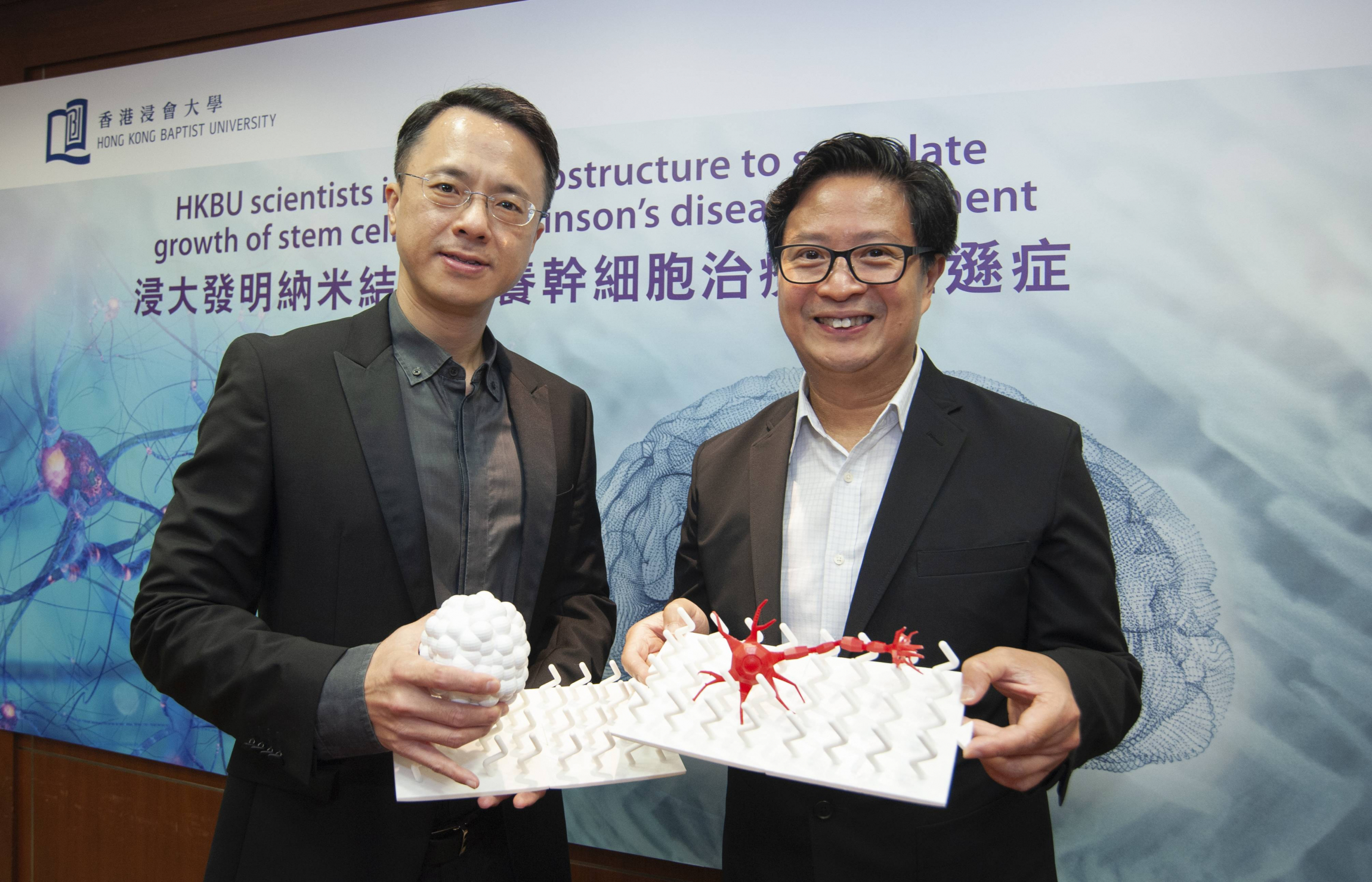

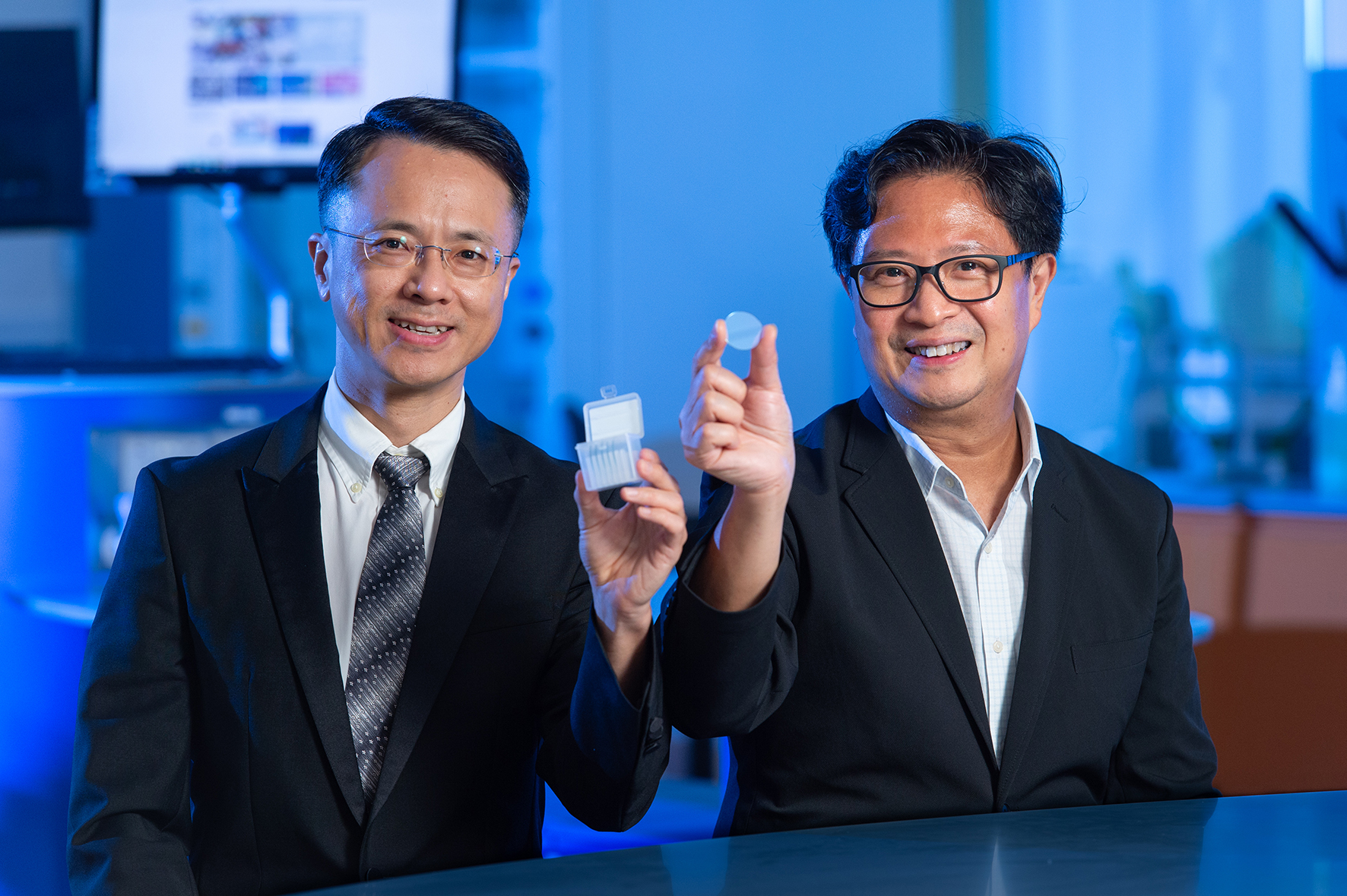

由浸大生物系教授翁建霖教授和物理系副教授黃陟峰博士領導的研究團隊,發明了一種創新的納米基質,能誘導神經幹細胞快速地分化為「微型黑質樣結構」。這種結構主要由多巴胺神經元組成,能代替腦內「黑質」部位受損或退化的細胞。

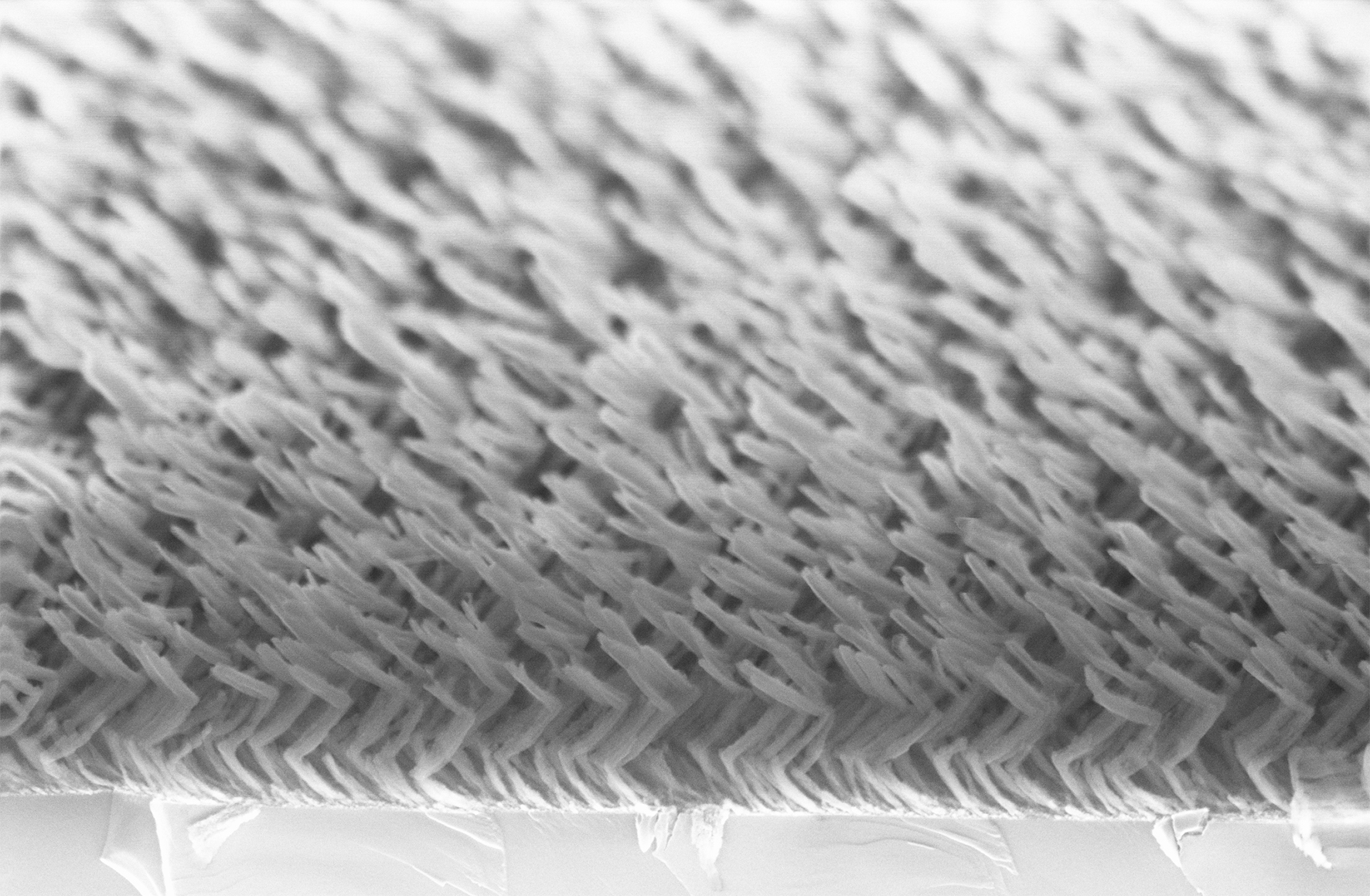

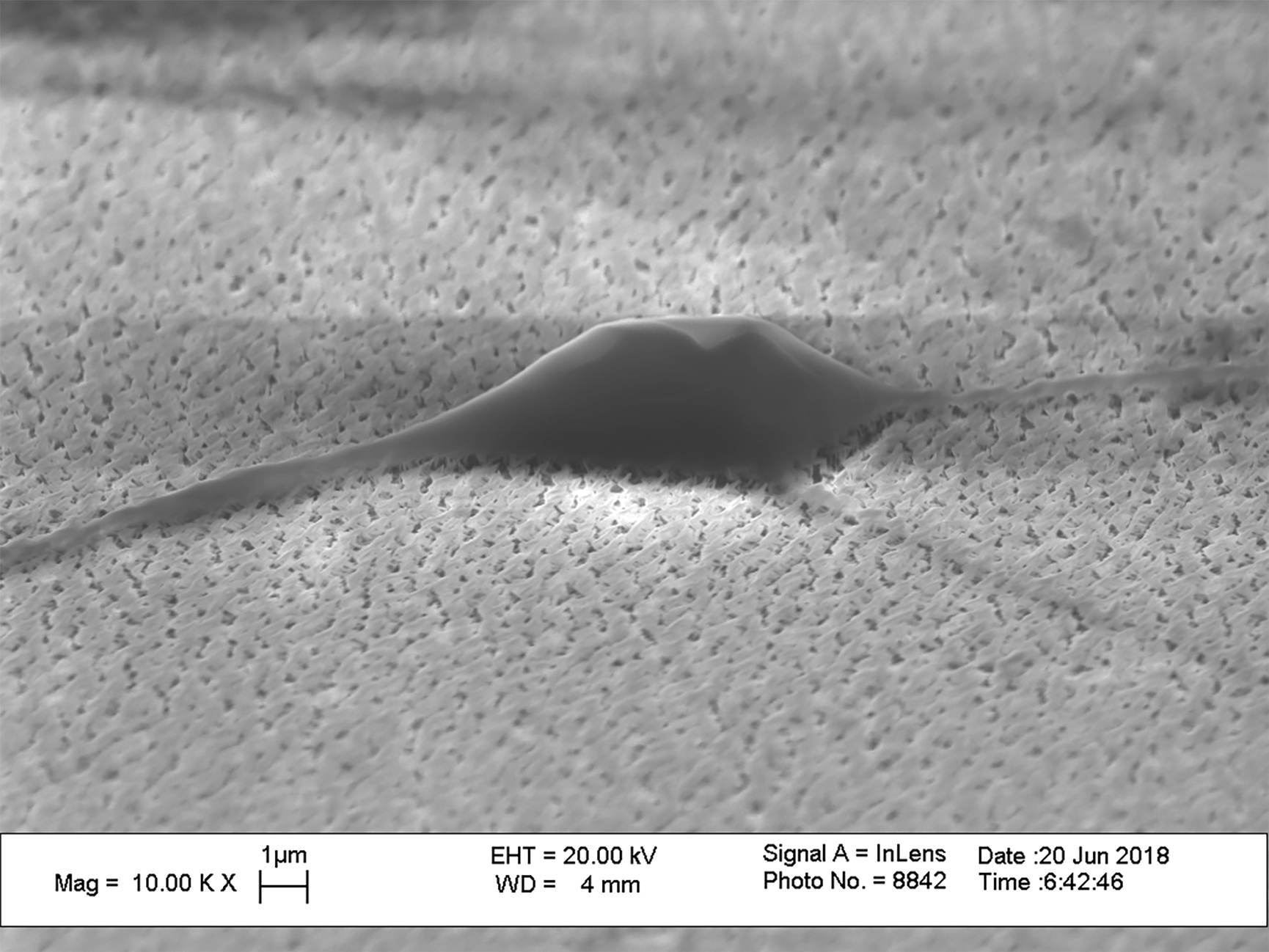

納米基質是一塊鍍有納米結構層的矽片,厚度僅550至730納米(nm),表面卻滿布數萬億個閃電形狀的結構,毋須使用化學生長因子,便可誘導神經幹細胞分化成「微型黑質樣結構」。

黃陟峰博士解釋:「當神經幹細胞接觸到特別設計的閃電形狀納米基質時,便會產生『物理按摩』作用,誘導幹細胞分裂成我們所需的多巴胺神經元,且只需兩星期就可以培養出微型腦樣結構,並大幅降低致癌風險。」

老鼠實驗結果令人滿意

研究團隊利用患有柏金遜症的老鼠進行實驗。牠們均有嚴重運動不協調和打轉等柏金遜症的主要徵狀。研究人員把由閃電形狀納米基質培養出來的「微型黑質樣結構」移植到牠們的腦內。

研究結果顯示,在移植後第八週起,所有老鼠的病況均有改善,打轉徵狀逐漸減少。到第18週,多巴胺神經元重新出現並廣泛分布在老鼠大腦移植位置周邊,而且沒有長出腫瘤的跡象。相反,沒有得到移植的老鼠對照組,病況則毫無改善。

培養其他功能細胞

翁建霖教授說:「研究結果顯示這些微型腦樣結構在老鼠腦內理想地存活並發揮功能,令牠們的早期柏金遜病徵得以逐步改善。這無疑為幹細胞療法的研究奠定基礎,有望最終治癒人類柏金遜症。」

他補充:「通過改變閃電形狀納米基質的硬度、密度和排列,或基質的形狀,將可以誘導神經幹細胞分化成為各種功能細胞。因此,這項發明具有很大潛力,可用於治療其他不治之症,包括阿茲海默症和某些癌症。」

今次的研究成果已在學術期刊《Advanced Science》發表,閃電形狀納米基質更已取得一項美國專利。

研究團隊的成員除來自浸大外,還包括香港城市大學機械及生物醫學工程學系副教授賴偉超博士和其他研究人員。

-完-