新闻稿

浸大科学家研发「自动多重诊断系统」获世卫推荐为适用于资源匮乏环境的创新卫生技术

星期二,2024年12月3日

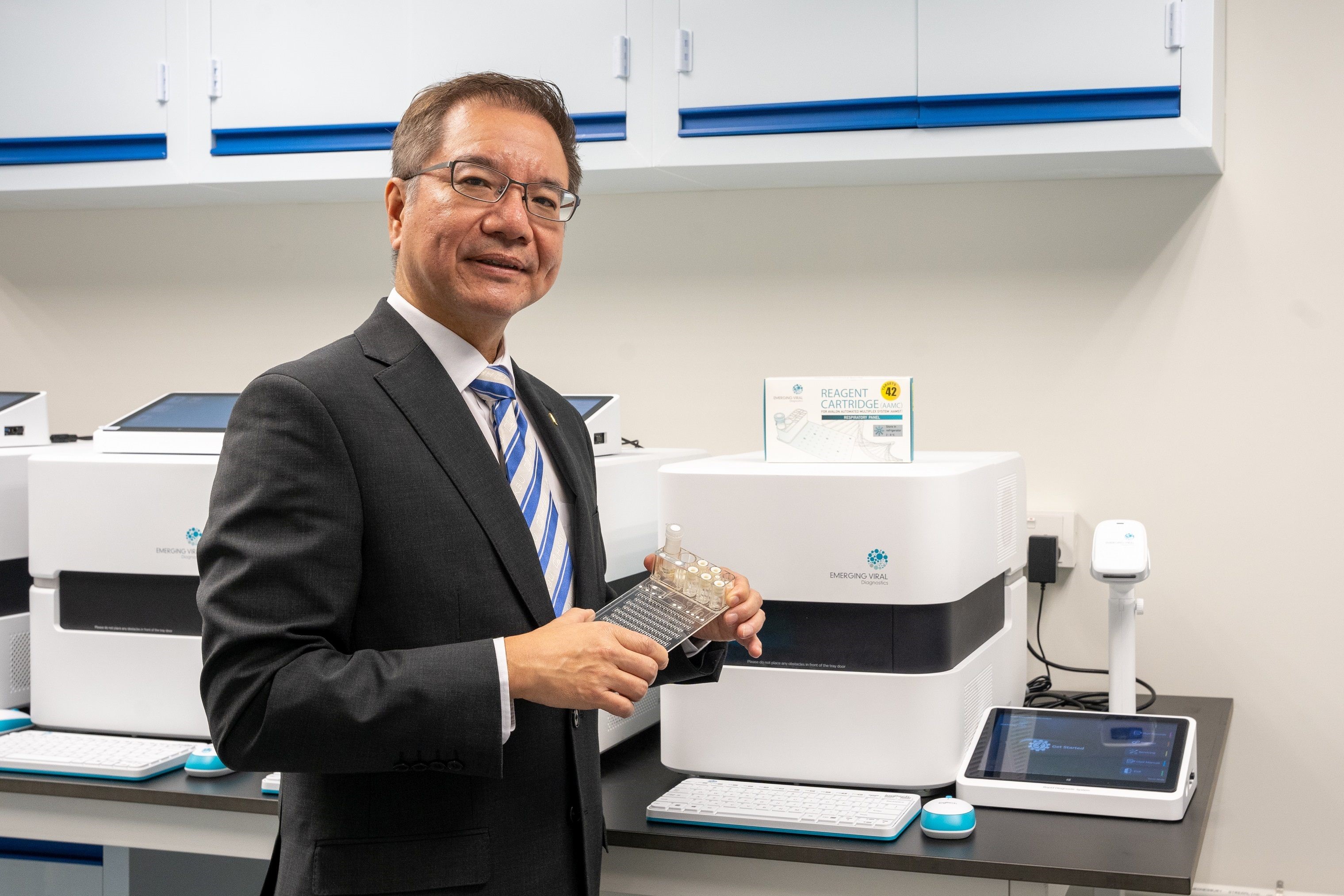

由香港浸会大学(浸大)暂任首席创新总监刘乐庭教授研发的「自动多重诊断系统」,在世界卫生组织(世卫)出版的《2024年资源匮乏环境中创新卫生技术简编》(2024 Compendium of Innovative Health Technologies for Low-resource Settings)被推荐为有潜力为低至中等收入国家的医疗体系作正面贡献的创新技术。

可快速检测多种病原体

由世卫发布的《简编》,收录了可供商业应用的解决方案和原型技术,能协助应对资源匮乏环境所面对的挑战,特别是低至中等收入国家在获得合适、可负担、有效和安全的医疗技术以对抗传染性疾病,乃至非传染性疾病如心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病和糖尿病所带来日益沉重的医疗负担。

「自动化多重诊断系统」可以把在实验室进行的常规 PCR(聚合酶连锁反应)程序,在一体化的系统中以全自动化的方式进行。该系统有三个组成部份:分析机、微流体试剂盒和软件。其专利设计能在1.5 小时之内,同时检测42 种呼吸道病原体,包括28 种病毒、11 种细菌和3 种真菌,毋须依赖资源充裕的实验室、大量设备和经过特别培训的技术人员,仍能保持优越的灵敏度(sensitivity)和特异度(specificity)。

可供巿场使用的技术

该系统除了整体表现优越,亦在成本、测试时间,以及同时分析多重标靶方面具有优势。它是《简编》中所收录的 21 项重点医疗技术下的「技术原型类别」之一,其「技术完备等级」(TRL,即对技术成熟度的评估)被评定为 TRL 8,代表该技术已经过大规模测试,在有更多数据支持下将能通过监管部门的审批。该系统的技术完备等级接近最高的TRL 9,反映已准备好推出巿场投入应用。

「自动多重诊断系统」由刘乐庭教授领导的本地研究团队开发,获得病毒与疫苗研究中心执行董事袁国勇教授及一间私人公司的支持。他们自2015 年便开始构思研发全自动、准确、快速和低成本的多病原体分子诊断设备。随着对快速和去中心化诊断技术的需求于2020 年大增,该系统进一步发展成可同时检测40 种病原体,包括引致2019冠状病毒病的「严重急性呼吸综合症冠状病毒2」。

由刘教授共同成立的初创公司,亦已为该系统的商业化做好准备,并在香港和中国内地建立通过 ISO 13485 认证的生产基地,提供给医院和诊所使用。

推动公平普及和去中心化检测

刘教授说:「『自动多重诊断系统』可识别传染病甚至非传染病,亦适合作其他非医疗用途。在创新科技署『产学研1+计划』的支持下,我们的目标是开发多重的应用,并进一步提升系统,使其体积更细、更快和成本更低。」

他表示:「我们将能够利用这套系统,提供全面方案,推动公平普及和去中心化的检测,协助建立世卫所提倡的高效和优质医疗体系。」

浸大校长卫炳江教授表示:「这个项目真实地展现了浸大科学家如何致力将大学研究转化至社会应用,这不单造福香港,更可令国家以至世界其他地方受惠。」

在创新及科技基金「公营机构试用计划」资助下,该系统的临床评估已在两间公立医院,以及香港特别行政区政府卫生署辖下的公共卫生检测中心进行。系统亦于内地的地方疾病预防控制中心开始进行监测研究,目标是开发一个监测系统,对季节性和区域性流行病原体的最新趋势提供警示,并对潜在的疾病爆发及早作出预警。

—完—