新聞稿

浸大科學家研發「自動多重診斷系統」獲世衞推薦為適用於資源匱乏環境的創新衞生技術

星期二,2024年12月3日

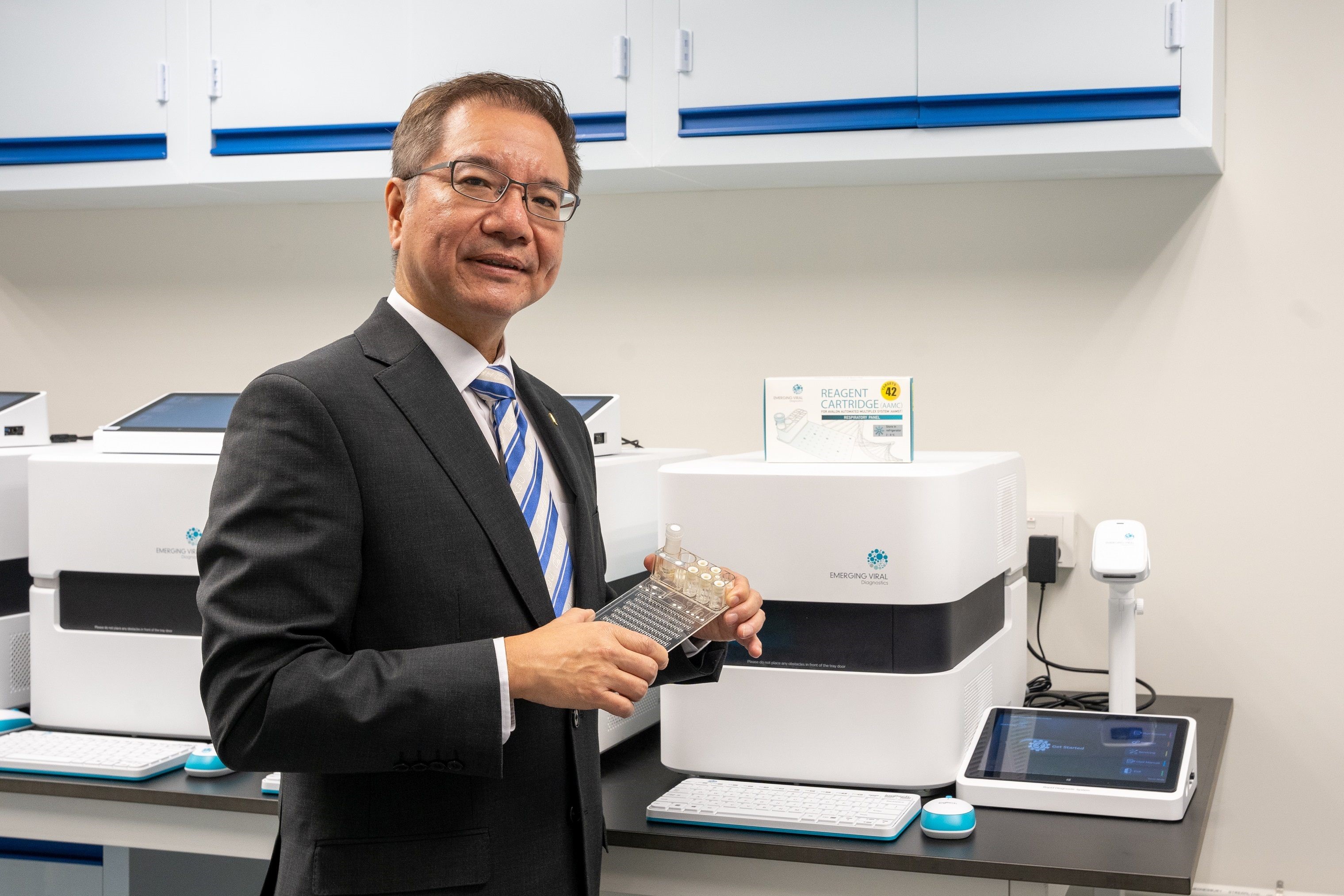

由香港浸會大學(浸大)暫任首席創新總監劉樂庭教授研發的「自動多重診斷系統」,在世界衞生組織(世衞)出版的《2024年資源匱乏環境中創新衞生技術簡編》(2024 Compendium of Innovative Health Technologies for Low-resource Settings)被推薦為有潛力為低至中等收入國家的醫療體系作正面貢獻的創新技術。

可快速檢測多種病原體

由世衞發布的《簡編》,收錄了可供商業應用的解決方案和原型技術,能協助應對資源匱乏環境所面對的挑戰,特別是低至中等收入國家在獲得合適、可負擔、有效和安全的醫療技術以對抗傳染性疾病,乃至非傳染性疾病如心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病和糖尿病所帶來日益沉重的醫療負擔。

「自動化多重診斷系統」可以把在實驗室進行的常規 PCR(聚合酶連鎖反應)程序,在一體化的系統中以全自動化的方式進行。該系統有三個組成部份:分析機、微流體試劑盒和軟件。其專利設計能在1.5 小時之內,同時檢測42 種呼吸道病原體,包括28 種病毒、11 種細菌和3 種真菌,毋須依賴資源充裕的實驗室、大量設備和經過特別培訓的技術人員,仍能保持優越的靈敏度(sensitivity)和特異度(specificity)。

可供巿場使用的技術

該系統除了整體表現優越,亦在成本、測試時間,以及同時分析多重標靶方面具有優勢。它是《簡編》中所收錄的 21 項重點醫療技術下的「技術原型類別」之一,其「技術完備等級」(TRL,即對技術成熟度的評估)被評定為 TRL 8,代表該技術已經過大規模測試,在有更多數據支持下將能通過監管部門的審批。該系統的技術完備等級接近最高的TRL 9,反映已準備好推出巿場投入應用。

「自動多重診斷系統」由劉樂庭教授領導的本地研究團隊開發,獲得病毒與疫苗研究中心執行董事袁國勇教授及一間私人公司的支持。他們自2015 年便開始構思研發全自動、準確、快速和低成本的多病原體分子診斷設備。隨著對快速和去中心化診斷技術的需求於2020 年大增,該系統進一步發展成可同時檢測40 種病原體,包括引致2019冠狀病毒病的「嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2」。

由劉教授共同成立的初創公司,亦已為該系統的商業化做好準備,並在香港和中國內地建立通過 ISO 13485 認證的生產基地,提供給醫院和診所使用。

推動公平普及和去中心化檢測

劉教授說:「『自動多重診斷系統』可識別傳染病甚至非傳染病,亦適合作其他非醫療用途。在創新科技署『產學研1+計劃』的支持下,我們的目標是開發多重的應用,並進一步提昇系統,使其體積更細、更快和成本更低。」

他表示:「我們將能夠利用這套系統,提供全面方案,推動公平普及和去中心化的檢測,協助建立世衞所提倡的高效和優質醫療體系。」

浸大校長衞炳江教授表示:「這個項目真實地展現了浸大科學家如何致力將大學研究轉化至社會應用,這不單造福香港,更可令國家以至世界其他地方受惠。」

在創新及科技基金「公營機構試用計劃」資助下,該系統的臨床評估已在兩間公立醫院,以及香港特別行政區政府衞生署轄下的公共衞生檢測中心進行。系統亦於內地的地方疾病預防控制中心開始進行監測研究,目標是開發一個監測系統,對季節性和區域性流行病原體的最新趨勢提供警示,並對潛在的疾病爆發及早作出預警。

—完—