浸大通讯

从鼠疫到现代香港的医疗发展

2023年6月23日

「隔离」、「社交距离」等词汇在过去数年彷佛成为了坊间最热门的搜索关键词,但事实上根据香港医疗历史记载,这些公共卫生措施早已在19世纪被采用。传染病如何改变香港医疗制度的发展?

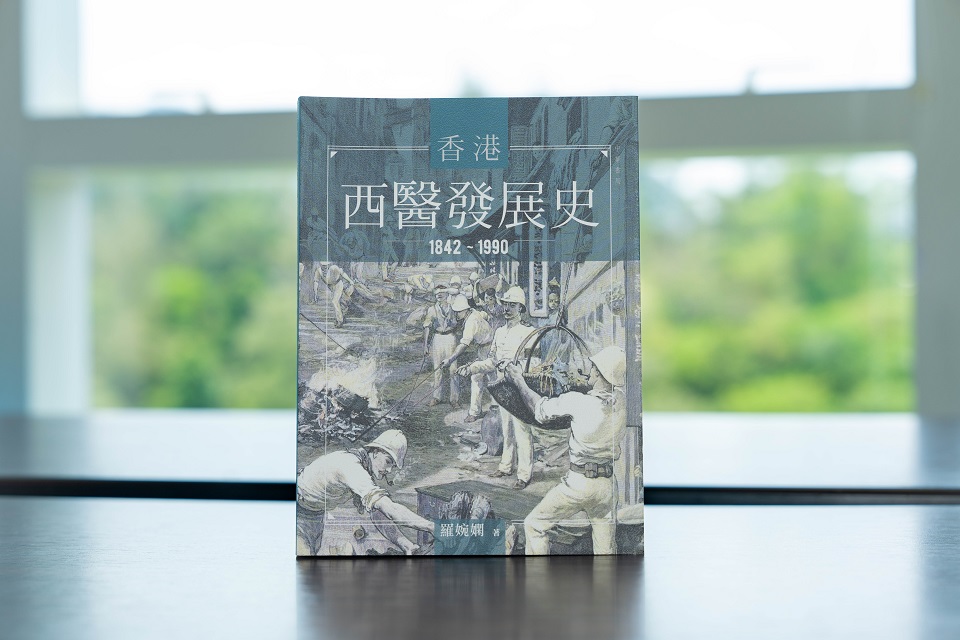

历史系一级讲师罗婉娴博士从政府宪报、殖民地医官报告等不同数据源,梳理个中脉络,并从宏观角度记录香港医疗史,撰写成《香港西医发展史 1842 ~ 1990》。她说:「每次疫情或每一套医疗政策,都对社会有深远影响。研究医疗发展史不止是丰富我们对历史的认识,更与我们现在的生活息息相关。」

香港西医发展的里程碑

香港的医疗服务水平在世界上获得广泛肯定,在亚洲更处于领先地位,原因可从历史看出端倪。罗博士说:「香港是一个以华人为主的社会,但西医水平却能够被国际认同,这是一个非常特别的情况。我的研究发现1894年爆发的鼠疫,是香港西医发展的转折点。」

1894年爆发的鼠疫,是香港医疗史上的重大事件。致命的鼠疫病毒在华人社区蔓延,死亡率高达95%。

罗博士发现,当时华人普遍不信任西医,对防疫措施十分抗拒,例如他们会假装没有染疫,以逃避被检查和隔离。更有谣传称被送往医院的病人会被杀害。这驱使政府在疫情结束后重新制订医疗政策,在各区开办西医诊所,并推动西医分娩和母婴健康服务,从而令本地华人逐渐接受西医医疗服务,令西医制度得以普及。

从1894年鼠疫,到2003年的严重急性呼吸系统综合症(沙士)以至近年的新冠肺炎,罗博士发现在经历疫症时,不少人会相信谣言、采用偏方,甚或抢购物资,反映人类面对死亡威胁时不理性的一面,令她觉得研究医疗史饶有意义。她说:「研究医疗史除了看到医疗政策的实行,还发掘到人们的故事,呈现社会面貌和转变。近年政府推动中医药发展,加上中西医结合治疗的趋势,势将为香港医疗带来新的改变。」

重溯护理教育历史

护理教育是香港医疗和公共卫生发展的重要一环。罗博士与历史系教授黄文江教授和高级讲师范永聪博士合作,就广华医院护理教育的历史展开研究,并访问了24位由战后时期至70年代入行的护理人员,以口述历史形式写成《提灯者言:广华医院护理教育历史》一书。

浸大历史系学生联同中学生,参与访谈并协助整理口述历史内容。罗博士说:「透过这计划,我们希望年轻一代学习口述历史的研究方法,并且更深入认识香港医疗发展,以及护理人员的专业精神。」

汪意玲是参与了这项研究的历史系四年级学生。她带领中学生拟定访问题目和撰写访问报告,并联络和访问护士。她认为有机会亲身接触第一手历史材料,令她获益良多。她说:「参与口述历史访问拉近了我和历史之间的距离。以往做历史研究都是从文献中寻找资料,而今次计划让我从护理人员口中了解他们的经历,亲自发掘历史原貌,更具挑战性。」

意玲深受护士的使命感触动。她提及其中一位受访者分享,当年东华三院护士争取与政府医院护士享有同等待遇,在发起静坐抗议前夕,港岛发生山泥倾泻,护士们即取消静坐计划,返回工作岗位支持伤者治疗;不久后政府接纳了护士同工同酬的要求。

罗博士分析护理制度的演变,发现不少在50至60年代入行的护士都是独身的。她说:「传统观念阻碍了已婚女性投入劳动巿场。医院因人手短缺,所以不鼓励护士结婚。已婚女护士则不会获得长约以及晋升机会。另外,当时巿民对护士的工作所知甚少,男性病人抗拒让陌生女性照顾。」她希望,藉着《提灯者言》一书重现香港护理史和护理教育的发展,让人理解早年护理人员所面对的挑战,以及这群默默守护大众的「提灯者」对香港医疗作出的贡献。