浸大通訊

從鼠疫到現代香港的醫療發展

2023年6月23日

「隔離」、「社交距離」等詞彙在過去數年彷彿成為了坊間最熱門的搜索關鍵字,但事實上根據香港醫療歷史記載,這些公共衞生措施早已在19世紀被採用。傳染病如何改變香港醫療制度的發展?

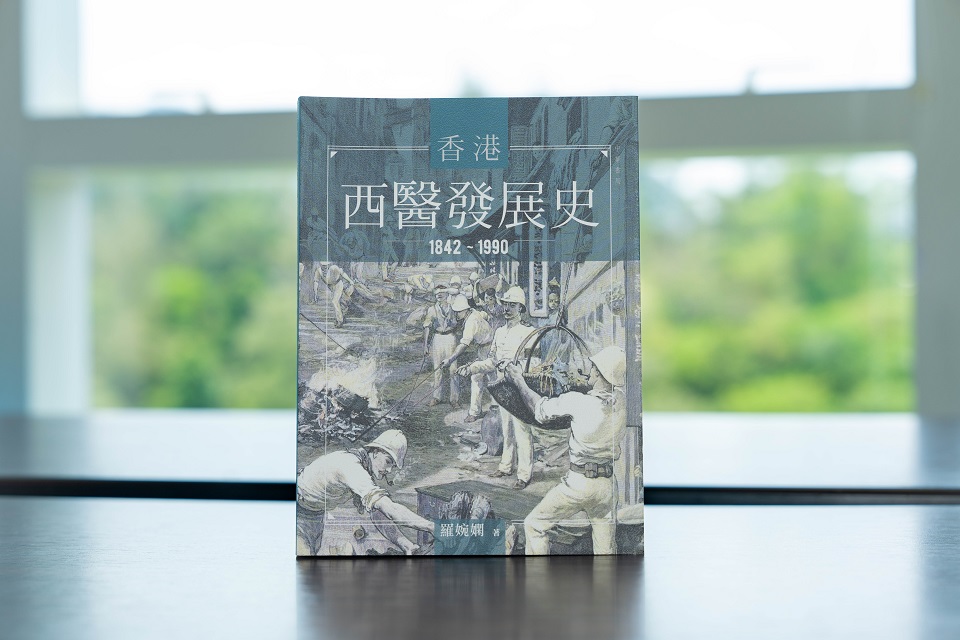

歷史系一級講師羅婉嫻博士從政府憲報、殖民地醫官報告等不同資料來源,梳理箇中脈絡,並從宏觀角度記錄香港醫療史,撰寫成《香港西醫發展史 1842 ~ 1990》。她說:「每次疫情或每一套醫療政策,都對社會有深遠影響。研究醫療發展史不止是豐富我們對歷史的認識,更與我們現在的生活息息相關。」

香港西醫發展的里程碑

香港的醫療服務水平在世界上獲得廣泛肯定,在亞洲更處於領先地位,原因可從歷史看出端倪。羅博士說:「香港是一個以華人為主的社會,但西醫水平卻能夠被國際認同,這是一個非常特別的情況。我的研究發現1894年爆發的鼠疫,是香港西醫發展的轉捩點。」

1894年爆發的鼠疫,是香港醫療史上的重大事件。致命的鼠疫病毒在華人社區蔓延,死亡率高達95%。

羅博士發現,當時華人普遍不信任西醫,對防疫措施十分抗拒,例如他們會假裝沒有染疫,以逃避被檢查和隔離。更有謠傳稱被送往醫院的病人會被殺害。這驅使政府在疫情結束後重新制訂醫療政策,在各區開辦西醫診所,並推動西醫分娩和母嬰健康服務,從而令本地華人逐漸接受西醫醫療服務,令西醫制度得以普及。

從1894年鼠疫,到2003年的嚴重急性呼吸系統綜合症(沙士)以至近年的新冠肺炎,羅博士發現在經歷疫症時,不少人會相信謠言、採用偏方,甚或搶購物資,反映人類面對死亡威脅時不理性的一面,令她覺得研究醫療史饒有意義。她說:「研究醫療史除了看到醫療政策的實行,還發掘到人們的故事,呈現社會面貌和轉變。近年政府推動中醫藥發展,加上中西醫結合治療的趨勢,勢將為香港醫療帶來新的改變。」

重溯護理教育歷史

護理教育是香港醫療和公共衞生發展的重要一環。羅博士與歷史系教授黃文江教授和高級講師范永聰博士合作,就廣華醫院護理教育的歷史展開研究,並訪問了24位由戰後時期至70年代入行的護理人員,以口述歷史形式寫成《提燈者言:廣華醫院護理教育歷史》一書。

浸大歷史系學生聯同中學生,參與訪談並協助整理口述歷史內容。羅博士說:「透過這計劃,我們希望年輕一代學習口述歷史的研究方法,並且更深入認識香港醫療發展,以及護理人員的專業精神。」

汪意玲是參與了這項研究的歷史系四年級學生。她帶領中學生擬定訪問題目和撰寫訪問報告,並聯絡和訪問護士。她認為有機會親身接觸第一手歷史材料,令她獲益良多。她說:「參與口述歷史訪問拉近了我和歷史之間的距離。以往做歷史研究都是從文獻中尋找資料,而今次計劃讓我從護理人員口中了解他們的經歷,親自發掘歷史原貌,更具挑戰性。」

意玲深受護士的使命感觸動。她提及其中一位受訪者分享,當年東華三院護士爭取與政府醫院護士享有同等待遇,在發起靜坐抗議前夕,港島發生山泥傾瀉,護士們即取消靜坐計劃,返回工作崗位支援傷者治療;不久後政府接納了護士同工同酬的要求。

羅博士分析護理制度的演變,發現不少在50至60年代入行的護士都是獨身的。她說:「傳統觀念阻礙了已婚女性投入勞動巿場。醫院因人手短缺,所以不鼓勵護士結婚。已婚女護士則不會獲得長約以及晉升機會。另外,當時巿民對護士的工作所知甚少,男性病人抗拒讓陌生女性照顧。」她希望,藉着《提燈者言》一書重現香港護理史和護理教育的發展,讓人理解早年護理人員所面對的挑戰,以及這群默默守護大眾的「提燈者」對香港醫療作出的貢獻。