校園動態

浸大研究首次證實人體皮屑令空調系統産生臭味

2018年1月31日

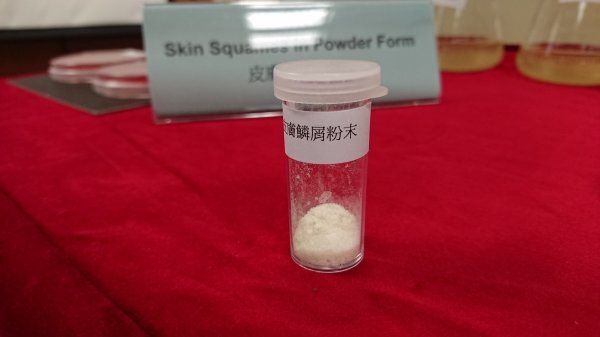

浸大學者的最近一項研究首次證實,人體的皮膚鱗屑與空調系統異味有關。該研究指,皮膚鱗屑(從皮膚表面脫落的細胞)可以成為空調製冷系統中細菌的食物來源,令肉眼看來無塵埃的通風系統也會發出類似尿液異味。

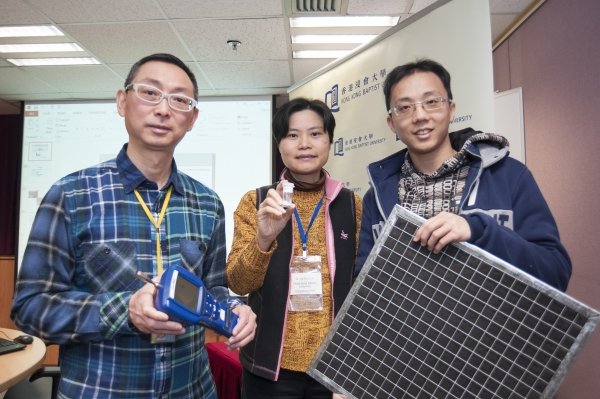

研究由浸會大學生物系副教授賴嘉雯博士領導,結果發現從人體脫落的皮膚鱗屑,有助細菌在製冷系統中產生氨氣(類似尿液的氣味)和揮發性脂肪酸(體臭的氣味)。皮膚角質是由角質蛋白組成,而這角質蛋白是一種結構性蛋白質,可以被細菌產生的角質蛋白酵素分解。

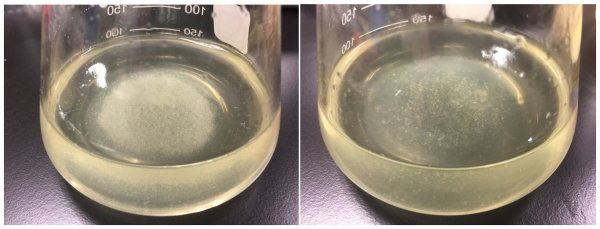

由於製冷系統環境中可用的碳源有限,這些角質蛋白變成細菌的食物來源,被消耗後分解成氨氣,而過量的氨氣排放到空氣中,導致類似尿液氣味的產生。除角質蛋白外,皮膚鱗屑還含有一些微生物可利用的其他營養物質,如脂質和脂肪酸,以及在人體皮膚上發現的天然代謝物,這些營養物質也可被細菌消耗掉,並分解成不同種類的短鏈揮發性脂肪酸,這些揮發性脂肪酸往往與人體的氣味有關。

賴博士表示,大部分香港市民每天超過七成時間都身處室內,室內空氣質素與市民的健康息息相關,絕對不容忽視。她指岀,異味會導致不舒適感和生產力下降,物業管理及工程界人士一般認為異味是源自積聚了灰麈及不同類型的微生物、骯髒的空調系統所致,所以普遍的做法是反覆清洗空調系統以消除異味。然而,研究發現一些潔淨、沒有灰塵積聚的空調系統都發現有異味,因此,重覆清洗空調系統並非減輕異味的長遠對策。

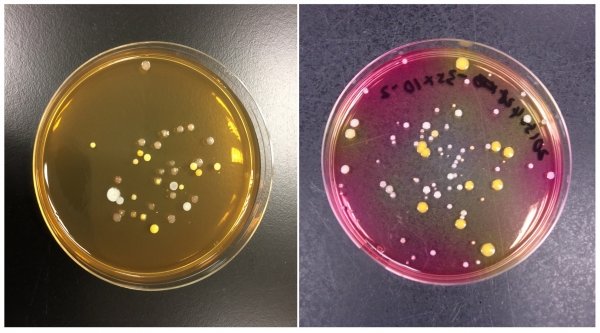

賴博士發現,雖然香港環境保護署設有室內空氣質素的指引,但指引不足以協助物業督導及工程人員去識別潛在會產生異味的製冷系統。因此,賴博士的團隊從有接獲異味投訴和沒有接獲投訴的空調系統採集10個微生物樣本作進一步研究和比較,希望改善目前的室內空氣質素的檢查方式。團隊研究經分離的細菌生物特性後,證實由空調系統排放出的葡萄球菌是異味的源頭。

賴博士指岀:「長遠而言,必須減少皮膚鱗屑進入空調系統,才能有效改善室內異味問題。最簡單的方法,是在空調系統中安裝一個密度合適的隔塵網,以有效地阻隔皮膚鱗屑進入並積聚在系統中。皮膚鱗屑的大小通常超過10微米(0.001厘米),能夠有效地阻隔小於這個尺寸的粒子進入製冷系統,才能有效改善異味的問題。」

團隊的研究「Skin squames contribute to ammonia and volatile fatty acid production from bacteria colonizing in air-cooling units withodor complaints」已刊登於科學期刊《Indoor Air》(DOI:10.1111 ina 12439)。另一項研究「Viable airborne microbial counts from air-cooling units with and without complaints of urine and body odors」亦刊登於科學期刊《Aerobiologia》(DOI:10.1007 / s10453-016-9466-Y)。

兩項研究由特區政府環境保護署環境及自然保育基金和吳氏會德豐環保基金資助。