校園動態

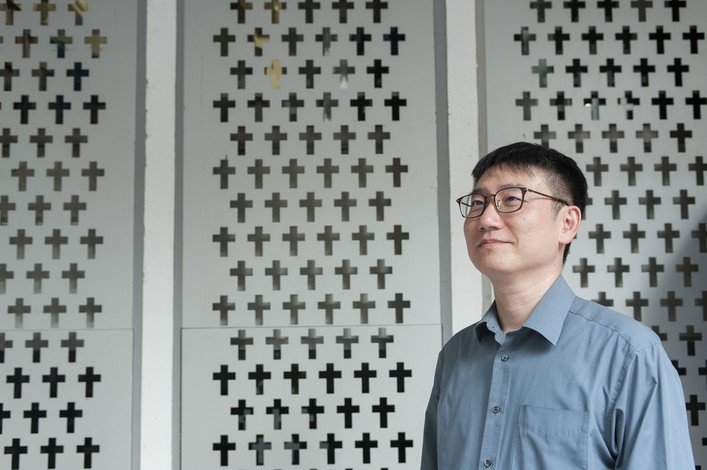

郭偉聯博士:信仰給予的使命

2018年9月26日

對某些人來說,哲學很抽象,神學更「離地」。早前在「教學人員傑出表現獎」頒獎禮榮獲傑出教學表現獎的宗教及哲學系副教授郭偉聯博士,念的是神學,教的是宗哲,但神學學者及大學教授的身份沒有令他高高在上教化世人,他選擇了以最「貼地」的方式,走入年青人的世界,堅守教學使命,也一併修補社會撕裂。

郭博士於中學時期受洗成為基督徒,但當時沒有將傳道工作列入「我的志願」;他大學時主修公共行政,畢業後亦在大學工作了一陣子。「初出茅廬時正值九十年代初期,香港及內地都經歷重大轉變,社會動盪不安,我不斷反思自己可以做些甚麼來幫助他人。當時的社會以金錢掛帥,但我認為大家需要紮實的信念和價值,才能得着更有意義的人生。」因此郭博士決定重返校園,完成三年的神學牧職訓練及博士課程後投身大學教育,他相信接觸年青人等於接觸社會的未來,希望傳揚信仰精神之餘,亦讓自己成為下一代的明燈,點亮他們的人生。

不少人認為,神學就是「讀《聖經》」,但原來神學訓練同時包含哲學及批判思考培訓,這或多或少解釋了郭博士的「貼地」思維。「其實宗教與大家的生活密不可分,一個宗哲學者的工作是開啟學生的『感官認知』,讓他們發現宗教和哲學每天都在身邊發生。」郭博士認為學習是發現過程,作為老師,他的責任是擔任學生的嚮導,以日常生活的事物引導他們思考,協助他們探索真理和價值,發掘人生不同層面。

郭博士十多年的教學生涯,培育過無數學生,當中更有不少學生受他的影響而改變了自己的志向及人生的重大決定,郭博士表示當下覺得誠惶誠恐,更意識到自己肩負的重大責任,提醒自己必須要做得更好。

郭博士亦有感近年不同群體的對立造成嚴重的社會撕裂,希望以宗教作為起點,發起了基督徒警察及基督徒大專學生之間的對談,讓大家得以透過對話了解對方的身分認同、價值觀的歧異,從而縫補社會傷痕;他亦不忘積極參與社企運動,例如參與舉辦跨堂會的座談會及「支持社企展銷同樂日」,以另一個身分和角色與同學一起貢獻社會。