浸大通訊

臭氧污染對策

2023年10月31日

環保人士和科學家年復一年地警告,各國如不共同採取行動減緩氣候變化,後果可以極之嚴重。近地面臭氧污染就與全球暖化息息相關。隨著近年天災和極端天氣的出現愈趨頻繁,不論個人以至政府都再次意識到,必須在地球達致臨界點前採取補救行動。

在環保議題上,學界一直走在最前。早前一項題為「以臭氧–氣候協同控制來應對不斷出現的臭氧污染挑戰」的國際研究,已在期刊《One Earth》發表,地理系助理教授呂效譜博士為該研究的主要負責人之一,他概述臭氧–氣候協同控制策略的運作原理及重要性。

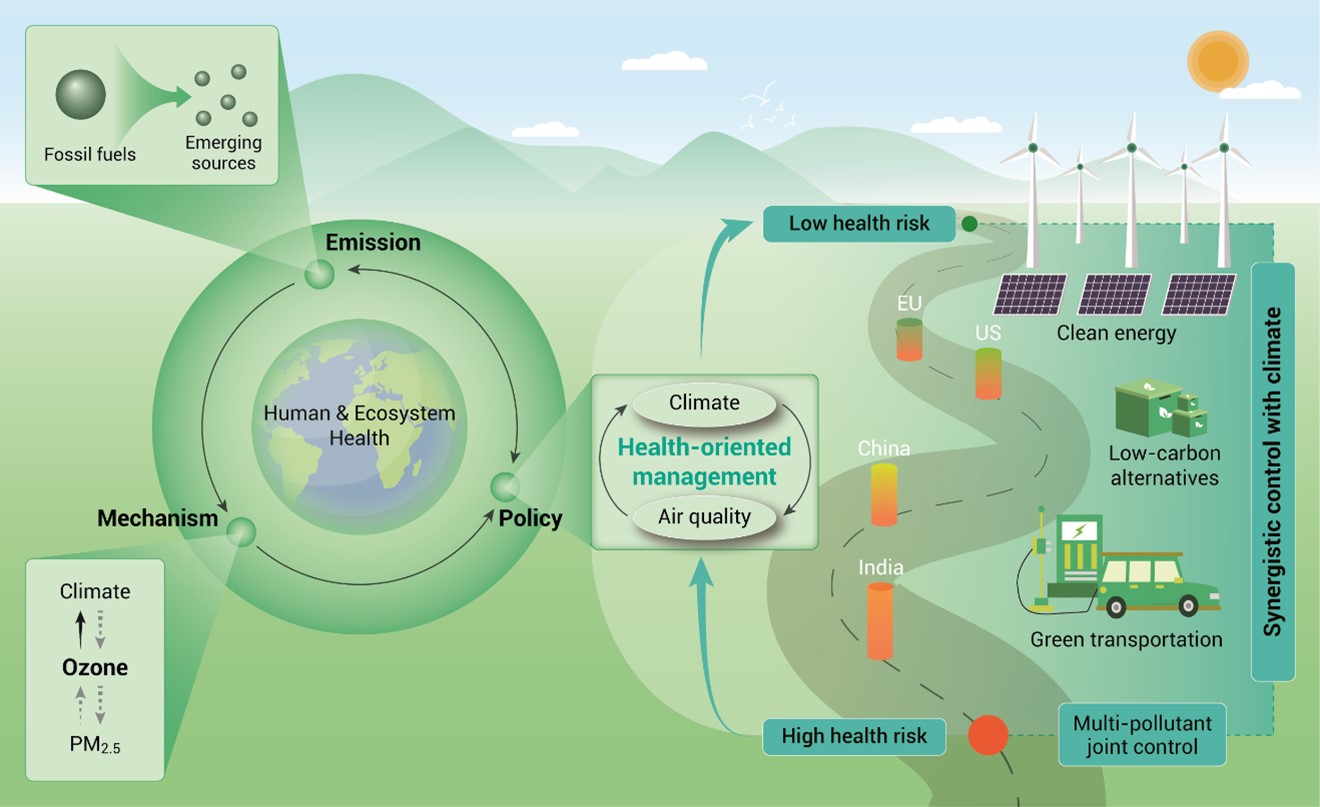

呂博士表示:「協同作用建基於排放、機制和政策三方面。政策不應只針對排放,也要因應受排放調節的臭氧–氣候交互作用機制來制定,並建議以保障健康為本的管理導向,推廣清潔能源、綠色交通和低碳替代品,整合出一套應對氣候和改善空氣質素的方案。現時中國、印度、美國和歐盟等主要經濟體處於社會發展和環境管理的不同階段,在制定這一策略時均應履行各自的義務。」

「高空衞士、低空殺手」

呂博士以「高空衞士、低空殺手」來形容臭氧與氣候的關係:「大氣中的臭氧有兩種,較高的平流層臭氧又稱為好的臭氧,可保護我們免受太陽紫外線輻射的傷害;而我們研究的則是地面臭氧,又稱壞的臭氧,源於近地面的複雜光化學反應,表現為天空中可見的棕灰色霧霾,或者科學上所說的光化學煙霧,其實是對環境和人類健康有害的污染混合物。」

將科學轉化為政策

溫室氣體和令「壞」臭氧加劇的空氣污染物主要來自人類活動排放。若要有效遏止排放,便需要在政策層面作出改變。呂博士表示,由於該研究的多位作者同時也是所屬國家或地區政府的政策顧問或積極參與政府項目,令科學研究成果有機會轉化為公共政策。例如,呂博士和他的團隊正與香港特區政府環境保護署合作進行一個臭氧項目,將分享有關臭氧–氣候協同控制的專業建議和政策簡報。因此,他們在臭氧–氣候控制方面的構想可望應用於未來的計劃當中。

將科學轉化為公共教育

呂博士續說:「無論是香港或海外的大學,愈來愈多不同學科的人才合作設計生態保育的課程,這種趨勢令人鼓舞。在浸大,由於校方鼓勵在教與學上採用跨學科手法,故促成不同科學領域的教研人員加強合作,如化學、生物學,以及社會科學(如地理學)。我們將透過為廣大受眾開發量身定制的教育材料並舉辦互動研討會、公共研討會和線上網路研討會,努力提高公眾意識並促進社會對氣候變遷和近地面臭氧污染採取行動。」

應對臭氧問題的全球框架

科學家猶如現代的先知。優秀的科學家會孜孜不倦地研究,直至研究成果和倡議能成功引起人們的關注和行動。呂博士指出,雖然聯合國已經成立了「政府間氣候變化專門委員會」來評估與氣候變化相關的科學,但目前還未有一個提倡臭氧控制的國際框架。

他總結說:「全球合作面對的挑戰是如何協調不同國家及政府之間的責任和義務。環境公害與氣候變遷所引致極端惡劣天氣相互影響,如不採取行動,人類將要付出沉重代價,因此每一分付出都很重要。作為教育工作者和科學家,我們會不斷向學生、公眾和政策制定者傳達這個訊息,直到實現有效的臭氧–氣候協同控制。」