浸大通訊

海洋中隱藏的寶石 發現「海月貝」新物種

2024年12月31日

浸大一直以卓越的研究,讓社會大眾對生物多樣性有更深入的認識。浸大生物系教授邱建文教授領導的研究團隊,在海洋新物種探索方面取得進展,於香港米埔及南中國海發現兩個「海月貝」新物種。這項發現再次彰顯浸大對可持續發展和海洋保育的努力。

新發現物種:「河口海月」和 「玻璃海月」

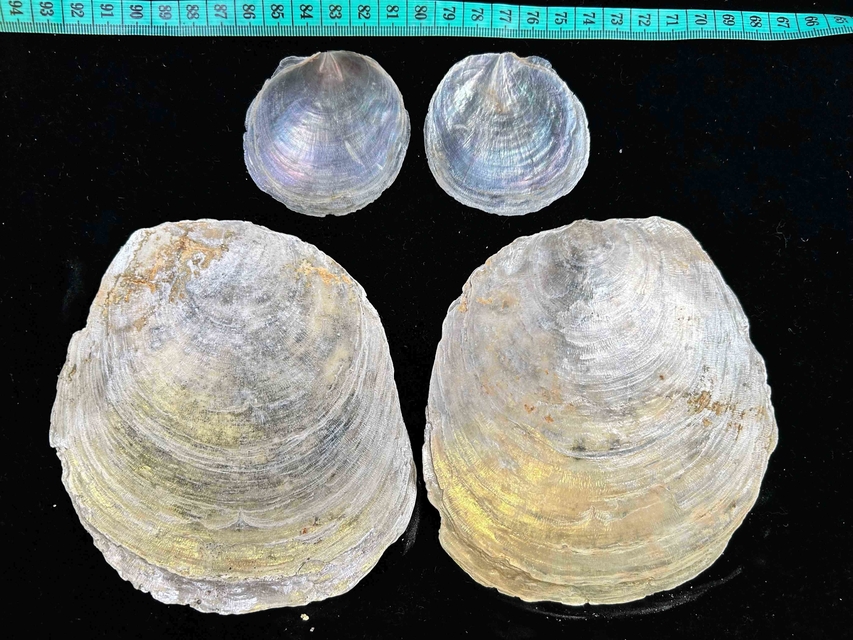

「海月貝」也被稱為「鏡貝」,「明瓦」或「卡皮斯貝」,是一種鹹水雙殼貝類,屬於「雲母蛤科」(Placunidae)下的 「海月貝屬」(Placuna)。是次發現令「海月貝屬」在全球的物種總數,由五個增加至七個。浸大研究團隊將新物種命名為 「河口海月」(Placuna aestuaria) 和 「玻璃海月」(Placuna vitream)。有關的研究結果已發表於學術期刊《Ecology and Evolution》,並獲得「大嶼山保育基金」資助。

海月貝是可食用的貝類,但它的貝殼更具價值,由幾千年前開始已被用作玻璃的替代品。這些美麗的半透明貝殼,被廣泛用於製作窗戶、珠寶首飾,以至燈罩和吊燈等裝飾品。

新物種「河口海月」的拉丁文名稱為「aestuaria」,意思是「河口」,突顯這海月貝新種的棲息地是處於珠江口的河口水域一帶。另一個被稱為「玻璃海月」(vitream)的新物種,則因其玻璃和珍珠般的貝殼外觀而得名。

致力於可持續發展和海洋保育

邱教授表示:「我們在識別 『海月貝屬』物種的過程中,遇到不少挑戰,因為同一物種的貝殼大小、形狀以至內裡的表面顏色均有許多變化,因而出現很多差異。我們今次發現的兩個新物種,不僅增加了海月貝的物種數量,還顯示海月貝可能與以前我們所認知的不同,擁有更豐富的生物多樣性,亦驅使我們對其他之前已假定廣泛分布於亞洲海洋的生物,重新進行物種評估。」

這些新物種的寶貴發現也提醒我們,海洋中仍有許多尚待探索和保護的地方。作為聯合國可持續發展目標(SDG)的倡導者,浸大的學術工作,包括邱教授的研究,為實現可持續發展目標14(「水下生命」)作出了貢獻,並確保通過保護和可持續利用海洋及其資源,讓下一代也能夠欣賞到海洋的寶藏。