新聞稿

浸大學者全球首創「快速多維抗藥分析系統」提供準確快速抗藥性和藥效分析 減低濫用和錯用抗生素

星期四, 2019年1月17日

香港浸會大學化學系研究團隊發明了一個全球首創的「快速多維抗藥分析系統」,通過對病人進行致病細菌的抗藥性分析,幫助醫療人員更準確地量度抗生素(一種或多種混合)的合適劑量。與現行的藥敏測試方法比較,新系統快捷10至20倍、更準確和便宜,並且全自動化,有望實現以精準醫療輔助診斷,大大減低濫用或錯用抗生素的機會。團隊正準備將該分析系統商品化,讓更多人受惠。

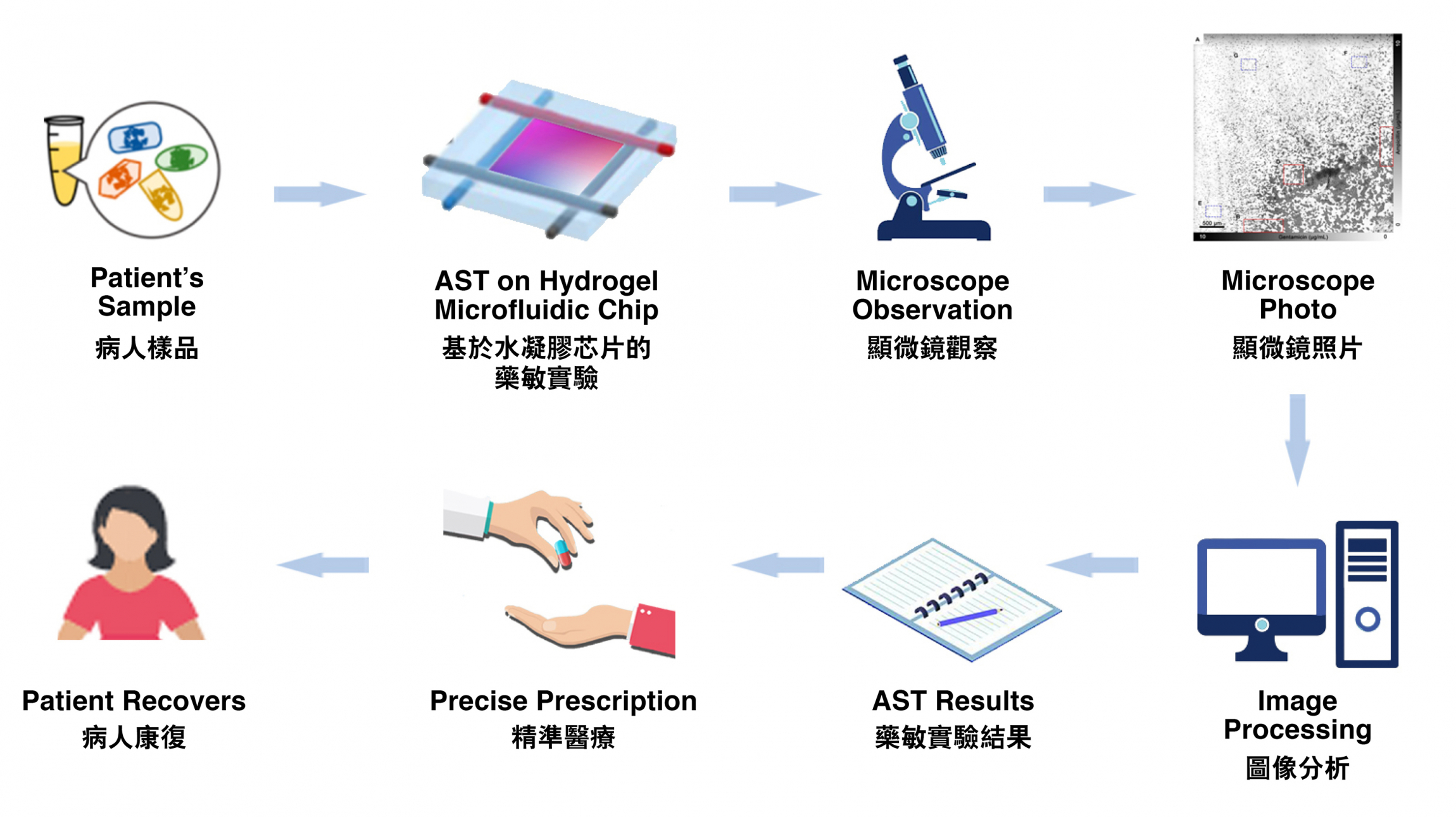

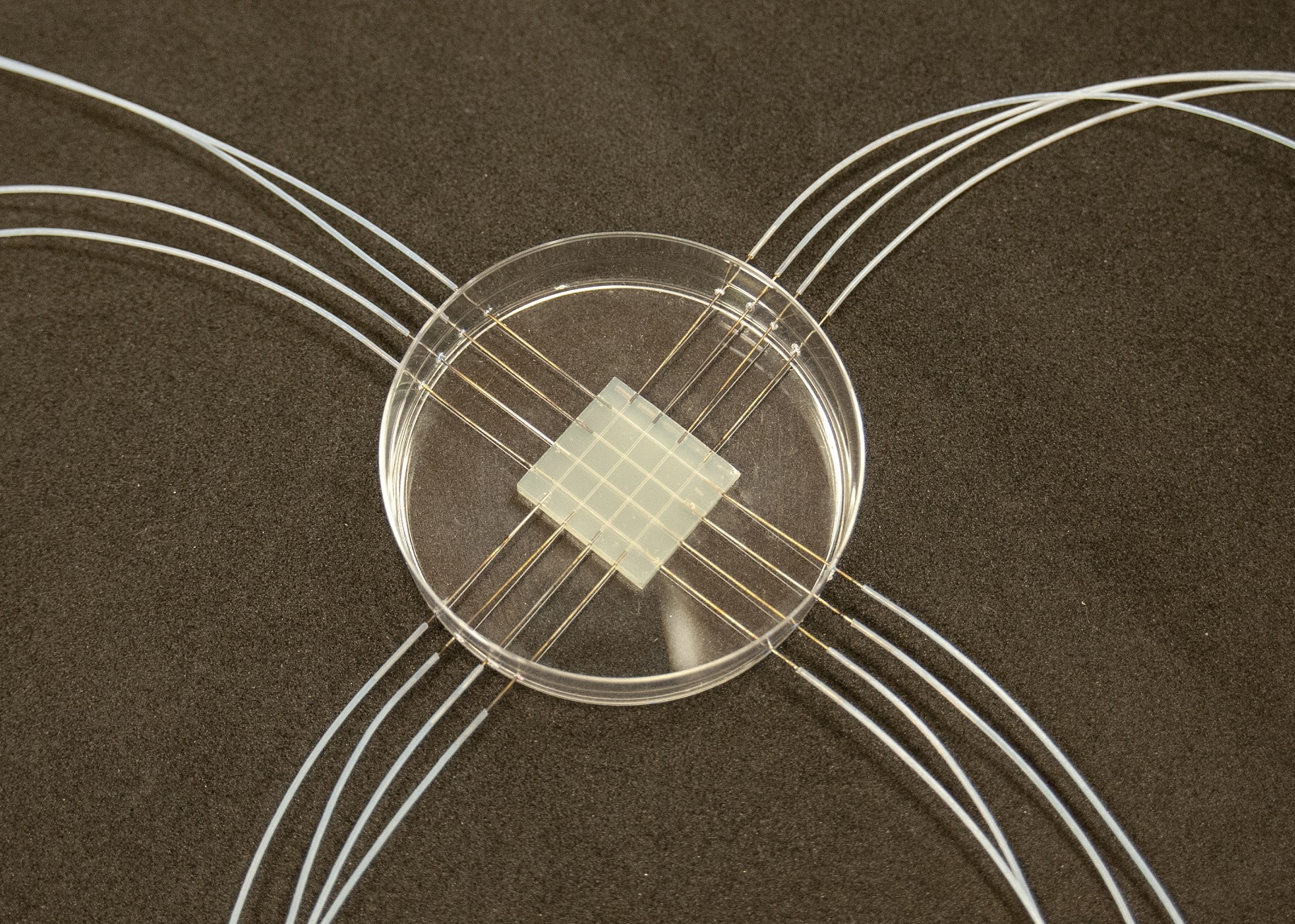

這項新方法利用水凝膠製造的芯片,以微流體的原理,模擬藥物在人體內經過血液運輸至感染處,再通過擴散殺死致病細菌的過程。系統使用方法簡單──醫生只需抽取少量病人體液(血液,痰液等),經移除雜質後,添加至已通入一種或多種抗生素的水凝膠芯片,經過約四小時的培養,即可知曉病人是否需要抗生素治療,以及抗生素對病人體內致病細菌的效用。由於芯片具多維結構,可以同時注入不同種類和不同份量的物質,例如抗生素,甚至人體血液內能影響細菌生長的養份和抗體等,以模擬多種抗生素組合的治療過程。通過自動化圖像分析細菌微觀生長狀況,亦可測量不同抗生素及其組合的治療效果。

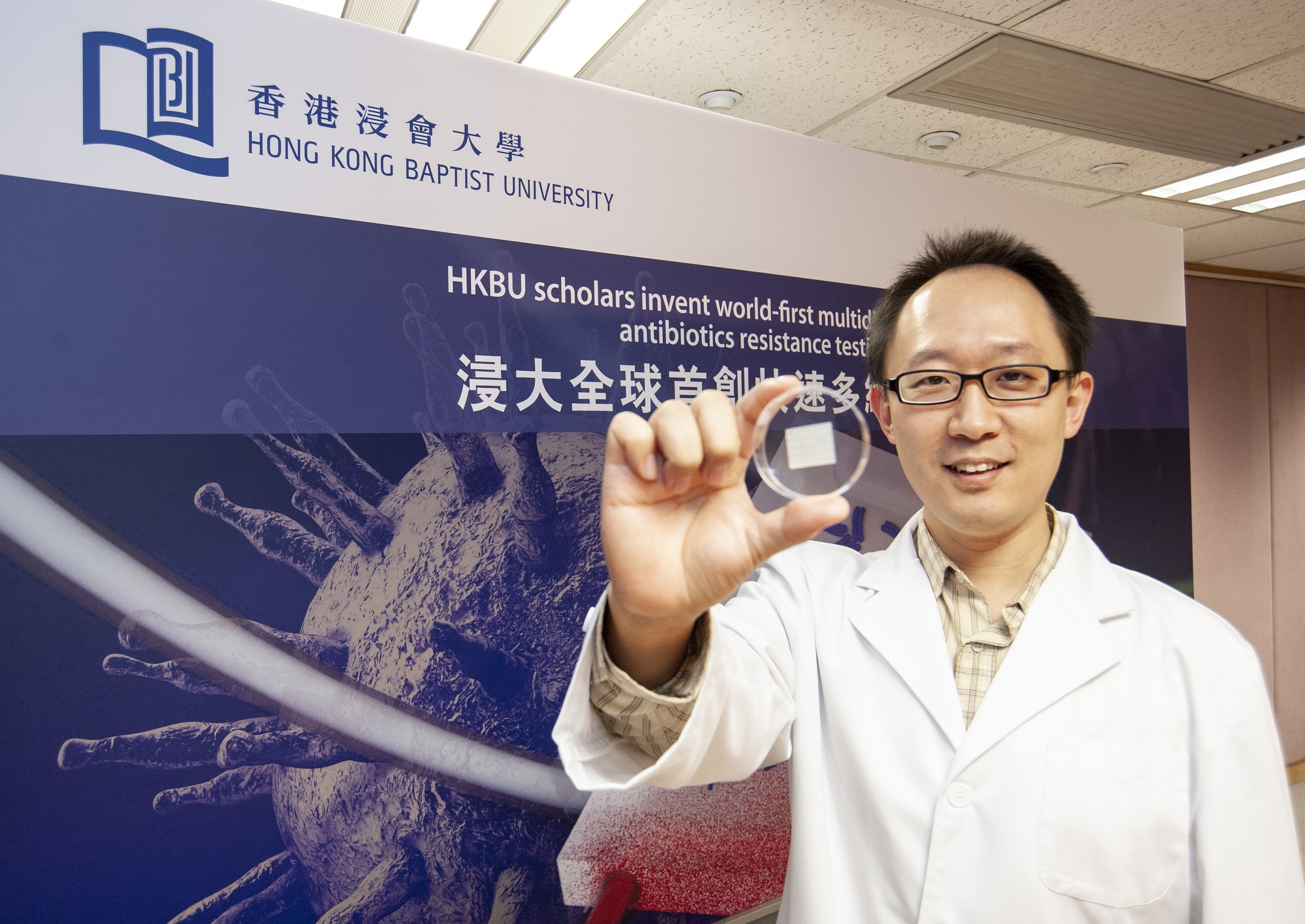

研究團隊由浸大化學系助理教授任康寧博士領導,成員包括博士研究生孫瀚、陳昭穎和胡沖、碩士研究生王一粟、研究助理劉正之和美國史丹福大學臨床微生物實驗室主任Niaz Banaei教授等。

任康寧博士表示,對於疑似細菌感染,現時醫生往往憑經驗評估病人病情、決定是否使用和使用何種抗生素。如果病人服藥後效果不佳再度求醫時,醫生會根據治療情況,再評估或轉用其他抗生素,或建議病人做藥敏測試,但要經過數日得知結果後,才可再處方藥物。這個傳統流程效率低又費時,更可能因錯用、濫用抗生素而促進抗藥性的產生。通常為得到更快的治療效果,醫生多選用「廣譜抗生素」(即能殺死大部份細菌的抗生素),這一舉措可能殺死其他無害細菌並刺激抗藥性,長遠影響病人健康。

任博士說:「我們的新方法通過顯微鏡下觀察分析細菌形態以及數量,僅需四小時便可得到準確的細菌抗藥數據,使得治療流程更快更準確。醫生先初步評估病人情況,抽取病人少量體液,以新系統分析,便可根據分析結果,為病人選取最佳藥效、最低藥敏的抗生素(或多種抗生素組合),以及最適當的用量。這樣可獲得最佳治療效果並減緩微生物抗藥性的進程。」

任博士指出,由於新系統結合了微流體技術,與現有藥敏測試的方法比較,不僅準確度更高,且所需樣本量大大減少,更重要的是,測試時間大大縮短,並且可模擬多種藥物的協同作用以及人體內不同物質的動態變化。系統的高度自動化,可以減少可能的人為操作和觀測誤差。

在引述世界衛生組織的報告時,任博士表示,若人類再不採取合時行動或對策應付抗藥性問題,微生物和細菌的抗藥性將逐漸加劇,預計於2050年導致約3億人死亡,並為世界帶來嚴重的經濟損失。

任博士表示,開發一種新型抗生素除需要投放大量金錢,亦平均需要10至20年時間。現有抗生素開始對部分細菌效用下降甚至失效,因此,是項新方法可減低細菌產生抗藥性的速度,阻止「超級細菌」的形成。

同時,任博士期望新系統能夠用於收集藥敏資訊,方便大數據分析,以支援開發新的抗生素。

研究成果已分別刊登於國際學術期刊《Lab on a Chip》,《ChemPlusChem》和《Trends in Biotechnology》。

傳媒查詢:

化學系任康寧博士(3411 7067,kangningren@hkbu.edu.hk)或

傳訊公關處吳貝芝(3411 5262,hkbunews@hkbu.edu.hk)。