新聞稿

浸大發明嶄新磁力共振顯影劑 助診斷阿茲海默症

星期二, 2020年10月27日

香港浸會大學(浸大)的科學家研發了一種嶄新的磁力共振掃描顯影劑,可實時顯示及探測阿茲海默症主要標記物「β-澱粉樣蛋白」在腦內積聚的大小和數量。是項發現為未來進行阿茲海默症的早期診斷和恆常普查,以至評估藥物療效帶來希望。

欠缺「β-澱粉樣蛋白」顯影劑

阿茲海默症是一種慢性神經退化疾病,佔所有認知障礙症個案約六成至七成,特徵之一是腦內異常地積聚「β-澱粉樣蛋白」。以實時影像顯示腦內「β-澱粉樣蛋白」的狀況,對診斷阿茲海默症和監察病情發展十分重要。

正電子放射斷層掃描是現時為「β-澱粉樣蛋白」成像的臨床方法,但它費用高昂、具入侵性和放射性,而且解像度有限。磁力共振掃描是被廣泛作臨床應用的成像方法,需要使用顯影劑提高特定位置的目標物質的影像能見度。不過,現時臨床上並沒有獲認可的磁力共振掃描顯影劑,可實時顯示人腦內的「β-澱粉樣蛋白」。

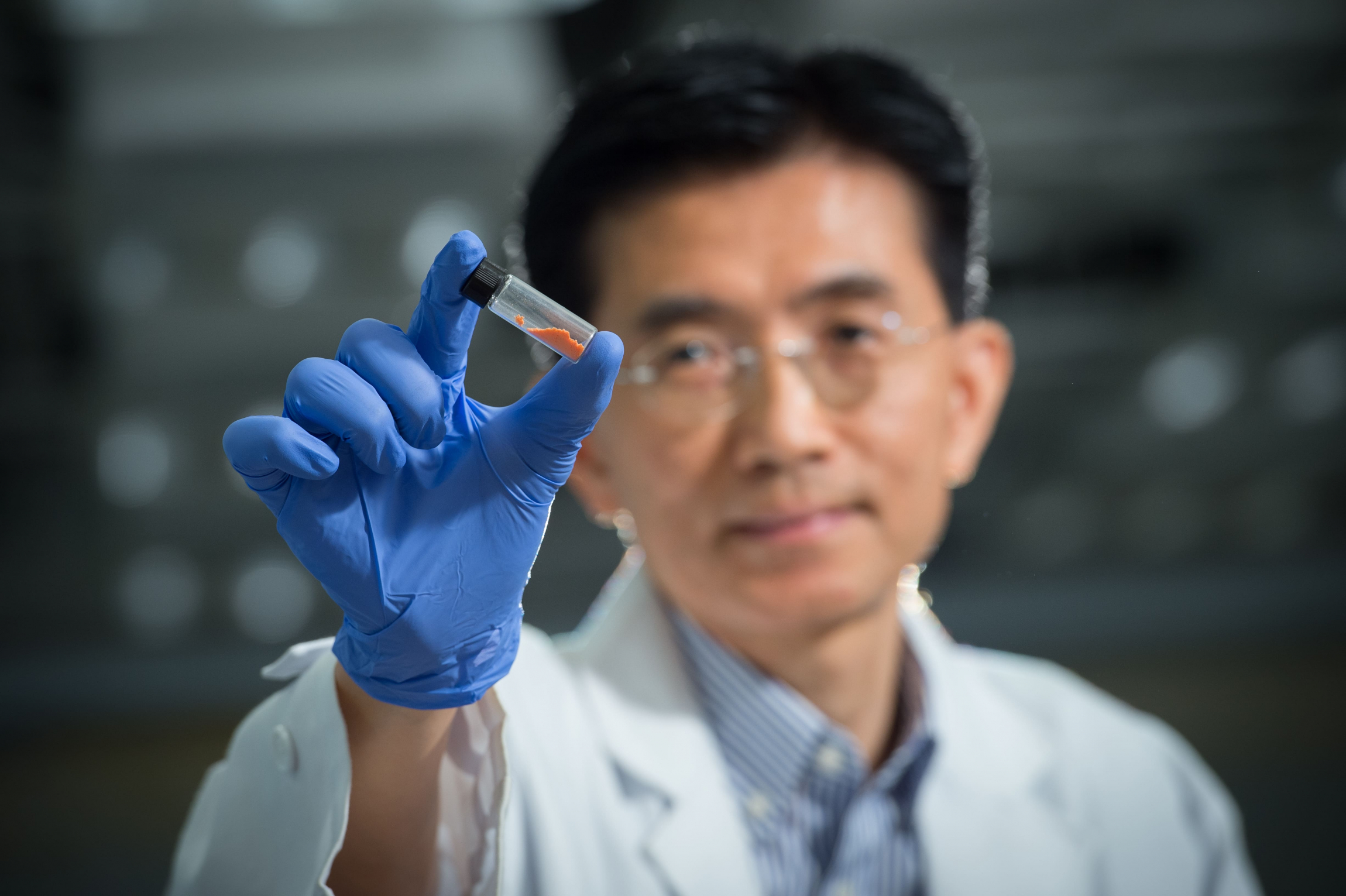

以嶄新矽塗層納米顆粒作顯影劑

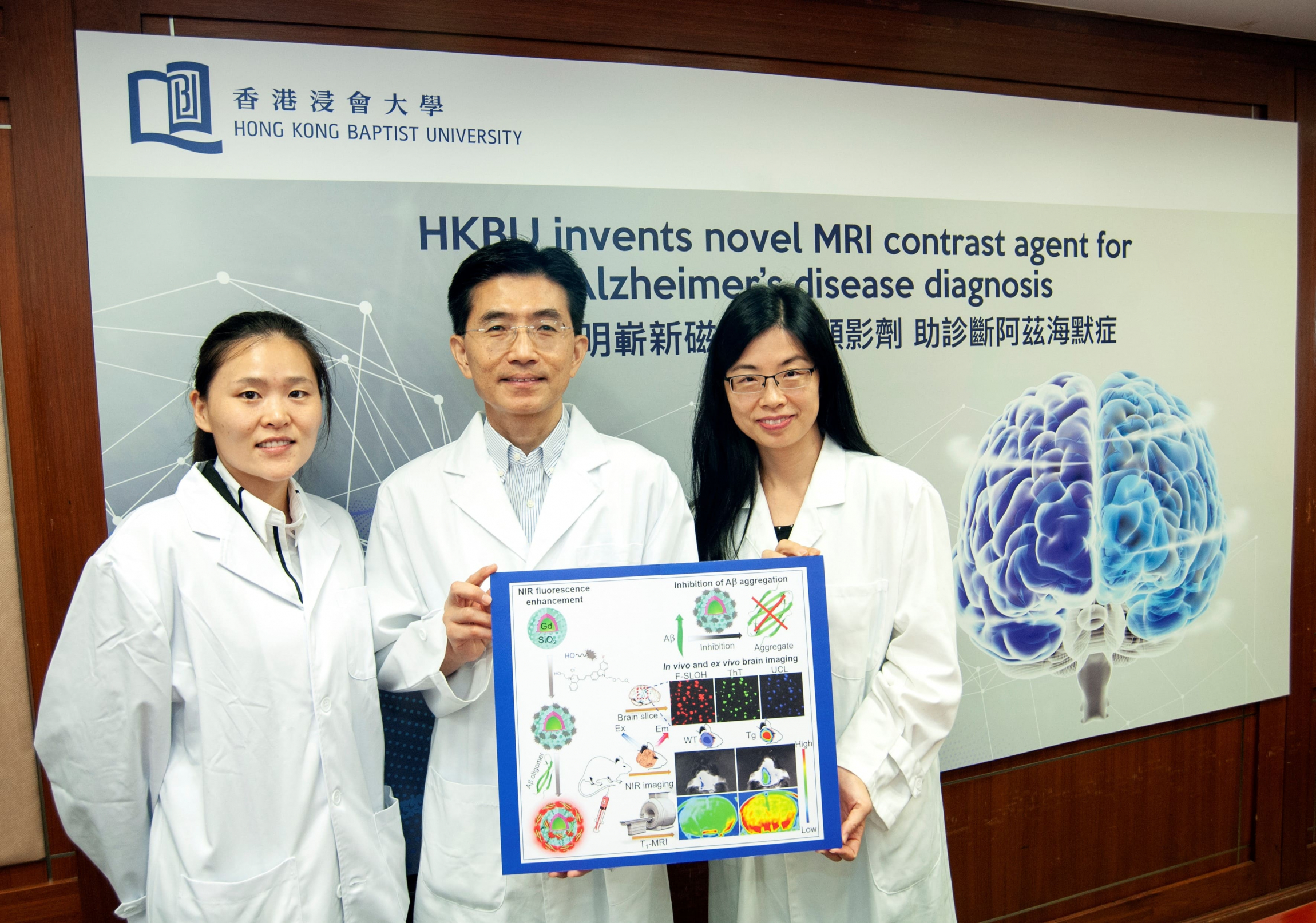

由浸大化學系教授黃文成教授和李紅榮教授帶領的研究團隊,研發出一種嶄新的納米材料,可用於「β-澱粉樣蛋白」成像。該團隊利用一種常用作磁力共振掃描顯影劑的化學物質、含有金屬「釓」的納米顆粒,在其表面塗上經特別設計,能附帶一種獨特的熒光花青素染料的矽塗層。這種花青素染料是一種無毒的有機化合物,可用於顯示「β-澱粉樣蛋白」的影像和數量。

附帶了熒光花青素染料的矽塗層,把含釓的納米顆粒變成具生物相容性、生物穩定性和無毒的材料,可滲透細胞膜和穿越血腦屏障,在生物醫學應用時不會對神經造成傷害。最重要的是,小鼠實驗顯示經改造的納米顆粒可與「β-澱粉樣蛋白」結合、增強磁力共振信號(即電磁波),並配合磁力共振掃描,分辨出小鼠腦內「β-澱粉樣蛋白」積聚的大小和數量。

黃教授指出︰「透過改造含釓的納米顆粒外層和它的功能,研究團隊開發出一種多用途和敏感度高的磁力共振掃描顯影劑,有助診斷阿茲海默症,並經小鼠實驗證實有效。」

穿越血腦屏障與「β-澱粉樣蛋白」結合

在小鼠實驗中,浸大的研究人員分別替經基因轉殖並積聚大量「β-澱粉樣蛋白」的小鼠,以及控制組的小鼠注射經改造、含釓的納米顆粒。它們腦部的磁力共振掃描影像顯示,基因轉殖小鼠的電磁波較強和持久,證明經改造的納米顆粒能穿越血腦屏障,與腦內的「β-澱粉樣蛋白」結合。

據臨床觀察所得,阿茲海默症患者腦內「β-澱粉樣蛋白」積聚的大小和數量,隨年紀增長而相應增加。同樣地,研究團隊觀察到基因轉殖小鼠腦部影像的光亮度,亦隨着小鼠的年齡增加而提高;基因轉殖小鼠電磁波的強度也高於控制組的小鼠。年齡較大的基因轉殖小鼠的腦部影像亦有較多光點,反觀控制組老鼠的腦部影像幾乎不見光點。這些實驗結果均顯示經改造的納米顆粒,針對「β-澱粉樣蛋白」成像具有高敏感度和成效。

可望應用於診斷阿茲海默症

李教授說︰「研究結果顯示,我們的發明在阿茲海默症的早期診斷和恆常普查方面有很大潛力。它亦可協助監察病情的發展,以及評估潛在藥物的療效。」

如能成功研發針對阿茲海默症的磁力共振掃描顯影劑並投入臨床應用,便能夠為該病症進行大規模普查,讓患者盡早接受診斷和治療,除提供更佳的臨床護理,亦可紓緩公共醫療的負擔。

此外,研究團隊的實驗發現經改造的納米顆粒,能有效抑制「β-澱粉樣蛋白」的積聚過程及神經毒性。這種納米顆粒在治療阿茲海默症方面的巨大潛力,日後將成為團隊另一個研究方向。

研究結果已刊登於國際學術期刊《Advanced Functional Materials》。

– 完 –