浸大通訊

科技輔助學習為視覺藝術帶來新可能

2020年8月31日

雖然雕塑工作室因2019新型冠狀病毒疫情而關閉,但並未影響視覺藝術文學士四年級學生盧卓瑶的學習和藝術創作。她運用設計軟件模擬作品,減省了製作實體雕塑的前期功夫;她對虛擬世界的探索,為自己開闢了雕塑創作的新領域。

疫情期間,大部份展覽轉為網上舉行。卓瑶為修讀「空間實踐」科目而創作的學期末作品亦不例外。為配合視覺藝術的發展趨勢,卓瑶積極在修課期間學習科技為本的工具,例如遊戲設計軟件「Unity」和三維設計軟件「Blender」,以製作和組裝虛擬雕塑,並把創意和科技互相結合。最後她在虛擬畫廊展示她首個虛擬藝術作品《和諧共存》,以30秒的短片展示魚類以不同的音域溝通。

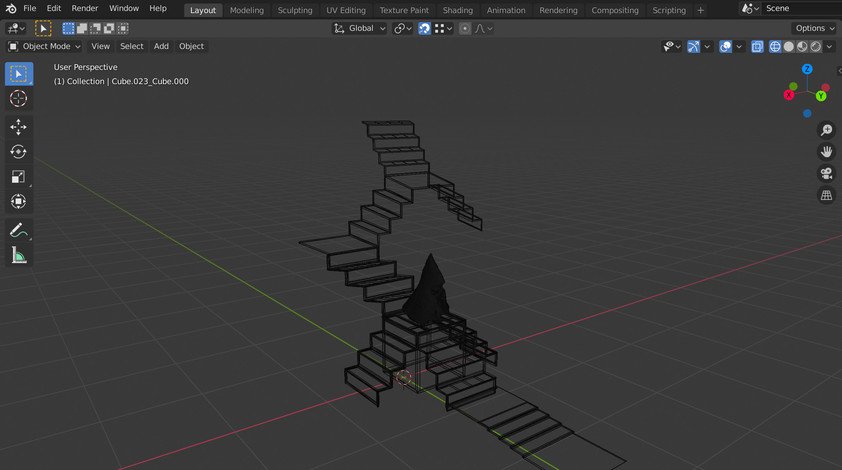

卓瑶去年暑假參加一個內地石雕工廠的陶泥造型工作坊,啟發她以實物原大的陶泥模型,製作她的畢業展品,但其創作計劃被疫情打亂。她說:「幸好我起步較早,並決定借助Blender製作雕塑,讓我在展開焊接等人手工序前,能試驗設計各款模型和雕刻,以往這些前期工作需要花很多工夫。」

卓瑶的畢業展覽雕塑作品《不再是夢的夢》,運用石材雕刻出一名穿着中國古代簑衣的小孩,以表達實現夢想的堅持和勇於探索的精神。小孩背後的樓梯由幾何鐵板組成透視錯覺和壓縮效果,是她在試驗階段運用三維設計軟件構思而成。

卓瑶說:「現實世界中學習到的邏輯和知識,讓人能夠理解虛擬空間中物體的活動、移動和功能。三維掃描雕塑是虛擬空間和人類在現實世界體驗之間的聯繫。觀眾在虛擬空間中體驗的雕塑,是現實世界中物體的再現。」

視覺藝術院助理教授Peter Nelson博士及他的同事為學生建造了虛擬畫廊,讓學生展示他們運用在課堂所學的電腦軟件輔助創作的虛擬雕塑、錄像和聲音作品。虛擬畫廊原本是老師的輔助教學工具,但部分學生包括卓瑶都表示對相關技術甚感興趣,希望藉此為其作品加添互動及動態的元素。

Nelson博士說:「我們網上教學方法的成果遠超我們所想。於是教學小組騰出一節課堂教授Unity,並透過視像會議軟件Zoom,為想進一步嘗試的學生提供額外指導。」他補充,其教學小組正檢視教學方向,以便在教授技術與啟發創意之間,取得最佳的平衡。

浸大視覺藝術院助理教授Ekkehard Altenburger先生是卓瑶的指導老師。他相信物件的實體存在,是一種無法被螢幕上的虛擬世界所取代的氛圍。然而,科技可協助雕塑家籌備創作並落實構思。

視覺藝術學生預料將會更頻密地運用科技工具。Altenburger先生說:「目前視覺藝術院正投放相當的資源,在浸大九龍塘校園的李兆基傳理視藝樓設置首個機械人實驗室,屆時學生可利用不同的材料製作各種三維作品。」