浸大通訊

《Dropped》展覽:通過雕塑和影片探索人類對太空的影響

2021年10月29日

「我一向對太空很感興趣,那裡只有大約 560 人去過,即使我永遠不會親身前去,也希望試圖了解太空那份浩瀚的孤獨感和黑暗。」浸大視覺藝術院院長黎藝深教授說道。

黎藝深教授對太空的着迷,促成了最近一個名為《Dropped》的展覽。該展覽是他六年研究和工作的結晶,透過立體打印的扳手、太空物品的視象,以及受到不同岩石撞擊的金屬桌子等一系列雕塑和電影藝術品,探索物體在太空和地球重力影響下如何漂移、漂浮和下墜等各種動態。

展覽在香港一家藝術館展出,然而,這個項目起源自英國,以及歐洲太空總署的一筆資助。

引人入勝的外太空

2015 年,歐洲太空總署呼籲藝術家從事與太空相關的項目。當時正在英國金斯頓大學藝術學院工作的黎藝深教授,申請了資金啟動他的項目。

他回憶說:「太空是我整個職業生涯中一直在探索的東西。當我還是研究生時,曾經製作一個六英寸的望遠鏡雕塑,聽到歐洲太空總署呼籲後,便開始以太空飛行過程中所掉落的物件爲創作概念。」

在 2018 年移居香港並加入浸大後,他從研究資助局的「優配研究金」獲得資助進行研究,結集各式各樣的太空物件。

出於對太空的熱愛,黎藝深教授走遍全球,不但造訪英國科學博物館,還瀏覽無數小時長的太空任務畫面和太空人記錄存檔,務求發掘天空中那些以大約每小時 17,000 英里速度運行的物體。

太空探索

展覽於 9 月 30 日至 12 月 11日間在 Osage 舉行。Osage 是一家藝術館,隱藏在觀塘滿布工廠大廈和繁忙車房的繁華小街上。你不一定會很容易發現 Osage的位置,但只要穿過停車場並進入電梯,再經過健身器材和食品公司的標誌牌,便會抵達這個位於四樓的展覽空間。

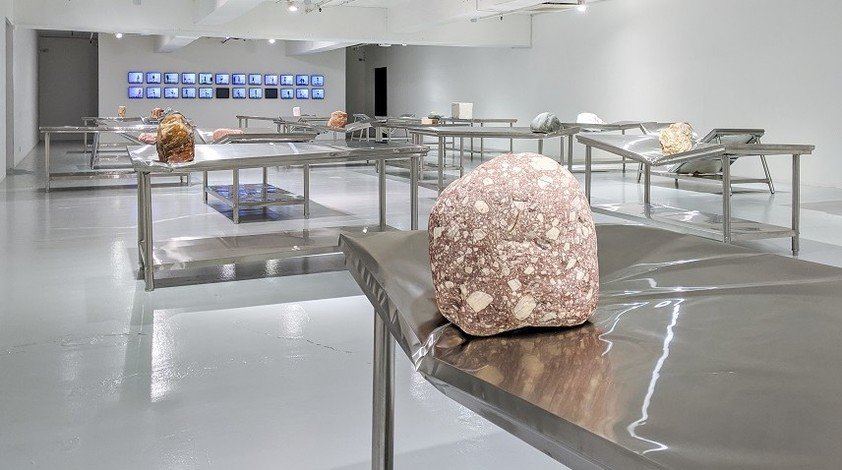

踏入藝術館後,《Dropped》展覽讓參觀人士來回穿梭於黑暗與光明的空間。昏暗的入口處放着嗡嗡發響的立體打印機和液晶電視,往裡走便來到一個巨大的白色空間,內有 24 張發亮的不銹鋼桌子,也就是名爲《Table Series 1-24》的作品(2021)。

在香港這個以空間狹小而聞名的城市,人們可以在這寬敞的前工業用空間中漫步,探索由岩石撞擊而形成的不同凹痕,其顏色、形狀和紋理都出現變化,反映出碰撞的物理性質。然而當中有一個例外:一張完好桌子上面的某個角落,整齊地擺放着一塊粗糙的大理石。

「創作雕塑的最大難題來自重力,但重力在太空中要弱得多,我們不必以同樣的方式去處理材料,令一切皆有可能。岩石是宇宙中存在最久的物種之一,作為雕塑家,我以岩石做創作做了一段很長時間,而這作品探討了重力在地球上的作用。」黎藝深教授解釋道。

桌子旁邊有整齊兩排一共12 個迷你電視屏幕,每個屏幕都以慢動作展示岩石被重力牽引而下降和撞擊桌子的畫面。《Table Series 1-24》的影片也展示了黎藝深教授在製作過程中表現出驚嘆以至震驚等各種情緒,誠然,當看到一塊石頭貫穿金屬桌子時,感到震驚是完全可以理解的。

利用藝術將問題以視像呈現

除了以上的主要展覽空間外,館内相對的兩端放映着兩段影片—— 《Off-earth》(2015-2021)和 《Drifting》(2021)。《Off-earth》透過人類在太空中意外掉落或故意放置的物件,探索人類在太空的存在。這些物件包括太空人的單隻靴子、高爾夫球、家庭照片等,在漆黑的背景下緩慢旋轉,伴隨播放的是「航海家」太空計劃所攜帶的 12 英寸金唱片,唱片内收錄了為外星人而設的音頻,描繪着地球的生命和文化多樣性。

「藝術幫助人們想像和了解一系列問題,我們希望通過藝術,可以讓這些問題得到更多人關注。我特別感興趣的是人類對太空原始狀態的破壞,以及人類對待太空的方式。例如,人類登上月球後到處扔東西、打高爾夫球,這在我眼中似是人性悲哀的反映。」

藝術與科技的交互作用也是貫穿整個展覽的一條主線。無論是上述的立體打印機和其製造的物件,還是用來捕捉物件動態的液晶電視屏幕和慢動作相機,都體現着這一主題。

而在一側的房間裡,有一個電腦屏幕連接到展覽網站和展品目錄,讓訪客瀏覽並查看與軌道運行物和衛星有關的各種數據集。

天上的亂象

《Re-materialiser》(2021)在展覽的起點處展出,是一幅反映在地球軌道上運行的太空垃圾的實時交互式立體地圖。這些太空垃圾像一團線球般緊緊地環繞着地球,令人很難想像如何可以在不與物體碰撞的情況下進入太空。這也是黎藝深教授希望觀眾去思考和探索的題目。

他說:「我嘗試引起人們對太空垃圾和『凱斯勒現象』等問題的關注。『凱斯勒現象』是指太空垃圾引致連鎖效應,令太空陷入一片混亂,令人無法進入太空軌道。很多人都已在尋找清理太空亂象的方法,當你看到太空的污染情況,不得不反思人類對環境所造成的破壞。」。

黎藝深教授也使用了立體打印技術重新構建一些在地球軌道上運行的物體,並「傳送」到館内擺放,鋪滿了展覽中最後一個作品《Drifting》前面的地板。

這件作品匯集了物體在太空中墜落、被拋擲和分離的片段,地面的立體打印物體則構成了一幅不斷變化的太空垃圾場景。隨着入口處的立體打印機不斷製作出新的物件,場景每天都在變化。

藝術科技發展項目

放眼未來,黎藝術教授仍然對藝術與科技、新舊科技之間的關係保持濃厚的研究興趣,他也是「人機共生藝術創造技術平台」項目的聯合首席研究員之一。這個重點研究項目旨在利用科技的力量推動人類和人工智能在藝術創作中互動,有望為香港開啓一個令人興奮的藝術科技新時代。

至於《Dropped》展覽,黎藝術教授希望能在其他地方繼續展出,讓更多人思考太空和展品所反映有關人類和其態度的種種。此外,《Off-earth》影片將於11月6日下午3時至4時15分在香港科學館放映,屆時黎藝深教授亦會在現場解說。

他總結說:「通過觀察太空垃圾或物體,我們可以對自己有更多了解。希望這有助人們注意和認識太空中的亂象,這對人類的未來非常重要。」

「我一向對太空很感興趣,那裡只有大約 560 人去過,即使我永遠不會親身前去,也希望試圖了解太空那份浩瀚的孤獨感和黑暗。」浸大視覺藝術院院長黎藝深教授說道。

黎藝深教授對太空的着迷,促成了最近一個名為《Dropped》的展覽。該展覽是他六年研究和工作的結晶,透過立體打印的扳手、太空物品的視象,以及受到不同岩石撞擊的金屬桌子等一系列雕塑和電影藝術品,探索物體在太空和地球重力影響下如何漂移、漂浮和下墜等各種動態。

展覽在香港一家藝術館展出,然而,這個項目起源自英國,以及歐洲太空總署的一筆資助。

引人入勝的外太空

2015 年,歐洲太空總署呼籲藝術家從事與太空相關的項目。當時正在英國金斯頓大學藝術學院工作的黎藝深教授,申請了資金啟動他的項目。

他回憶說:「太空是我整個職業生涯中一直在探索的東西。當我還是研究生時,曾經製作一個六英寸的望遠鏡雕塑,聽到歐洲太空總署呼籲後,便開始以太空飛行過程中所掉落的物件爲創作概念。」

在 2018 年移居香港並加入浸大後,他從研究資助局的「優配研究金」獲得資助進行研究,結集各式各樣的太空物件。

出於對太空的熱愛,黎藝深教授走遍全球,不但造訪英國科學博物館,還瀏覽無數小時長的太空任務畫面和太空人記錄存檔,務求發掘天空中那些以大約每小時 17,000 英里速度運行的物體。

太空探索

展覽於 9 月 30 日至 12 月 11日間在 Osage 舉行。Osage 是一家藝術館,隱藏在觀塘滿布工廠大廈和繁忙車房的繁華小街上。你不一定會很容易發現 Osage的位置,但只要穿過停車場並進入電梯,再經過健身器材和食品公司的標誌牌,便會抵達這個位於四樓的展覽空間。

踏入藝術館後,《Dropped》展覽讓參觀人士來回穿梭於黑暗與光明的空間。昏暗的入口處放着嗡嗡發響的立體打印機和液晶電視,往裡走便來到一個巨大的白色空間,內有 24 張發亮的不銹鋼桌子,也就是名爲《Table Series 1-24》的作品(2021)。

在香港這個以空間狹小而聞名的城市,人們可以在這寬敞的前工業用空間中漫步,探索由岩石撞擊而形成的不同凹痕,其顏色、形狀和紋理都出現變化,反映出碰撞的物理性質。然而當中有一個例外:一張完好桌子上面的某個角落,整齊地擺放着一塊粗糙的大理石。

「創作雕塑的最大難題來自重力,但重力在太空中要弱得多,我們不必以同樣的方式去處理材料,令一切皆有可能。岩石是宇宙中存在最久的物種之一,作為雕塑家,我以岩石做創作做了一段很長時間,而這作品探討了重力在地球上的作用。」黎藝深教授解釋道。

桌子旁邊有整齊兩排一共12 個迷你電視屏幕,每個屏幕都以慢動作展示岩石被重力牽引而下降和撞擊桌子的畫面。《Table Series 1-24》的影片也展示了黎藝深教授在製作過程中表現出驚嘆以至震驚等各種情緒,誠然,當看到一塊石頭貫穿金屬桌子時,感到震驚是完全可以理解的。

利用藝術將問題以視像呈現

除了以上的主要展覽空間外,館内相對的兩端放映着兩段影片—— 《Off-earth》(2015-2021)和 《Drifting》(2021)。《Off-earth》透過人類在太空中意外掉落或故意放置的物件,探索人類在太空的存在。這些物件包括太空人的單隻靴子、高爾夫球、家庭照片等,在漆黑的背景下緩慢旋轉,伴隨播放的是「航海家」太空計劃所攜帶的 12 英寸金唱片,唱片内收錄了為外星人而設的音頻,描繪着地球的生命和文化多樣性。

「藝術幫助人們想像和了解一系列問題,我們希望通過藝術,可以讓這些問題得到更多人關注。我特別感興趣的是人類對太空原始狀態的破壞,以及人類對待太空的方式。例如,人類登上月球後到處扔東西、打高爾夫球,這在我眼中似是人性悲哀的反映。」

藝術與科技的交互作用也是貫穿整個展覽的一條主線。無論是上述的立體打印機和其製造的物件,還是用來捕捉物件動態的液晶電視屏幕和慢動作相機,都體現着這一主題。

而在一側的房間裡,有一個電腦屏幕連接到展覽網站和展品目錄,讓訪客瀏覽並查看與軌道運行物和衛星有關的各種數據集。

天上的亂象

《Re-materialiser》(2021)在展覽的起點處展出,是一幅反映在地球軌道上運行的太空垃圾的實時交互式立體地圖。這些太空垃圾像一團線球般緊緊地環繞着地球,令人很難想像如何可以在不與物體碰撞的情況下進入太空。這也是黎藝深教授希望觀眾去思考和探索的題目。

他說:「我嘗試引起人們對太空垃圾和『凱斯勒現象』等問題的關注。『凱斯勒現象』是指太空垃圾引致連鎖效應,令太空陷入一片混亂,令人無法進入太空軌道。很多人都已在尋找清理太空亂象的方法,當你看到太空的污染情況,不得不反思人類對環境所造成的破壞。」。

黎藝深教授也使用了立體打印技術重新構建一些在地球軌道上運行的物體,並「傳送」到館内擺放,鋪滿了展覽中最後一個作品《Drifting》前面的地板。

這件作品匯集了物體在太空中墜落、被拋擲和分離的片段,地面的立體打印物體則構成了一幅不斷變化的太空垃圾場景。隨着入口處的立體打印機不斷製作出新的物件,場景每天都在變化。

藝術科技發展項目

放眼未來,黎藝術教授仍然對藝術與科技、新舊科技之間的關係保持濃厚的研究興趣,他也是「人機共生藝術創造技術平台」項目的聯合首席研究員之一。這個重點研究項目旨在利用科技的力量推動人類和人工智能在藝術創作中互動,有望為香港開啓一個令人興奮的藝術科技新時代。

至於《Dropped》展覽,黎藝術教授希望能在其他地方繼續展出,讓更多人思考太空和展品所反映有關人類和其態度的種種。此外,《Off-earth》影片將於11月6日下午3時至4時15分在香港科學館放映,屆時黎藝深教授亦會在現場解說。

他總結說:「通過觀察太空垃圾或物體,我們可以對自己有更多了解。希望這有助人們注意和認識太空中的亂象,這對人類的未來非常重要。」