新聞稿

浸大調查顯示青年認為 應放寬大灣區青年就業計劃申請資格

星期二, 2021年11月23日

一項香港浸會大學(浸大)的調查發現,超過七成的受訪青年認為應放寬大灣區青年就業計劃(計劃)的資格要求。調查亦確認提供就業機會,以及創業或就業資助,是影響青年願意到大灣區內地城市(以下簡稱大灣區)從事經濟活動的關鍵誘因。

近年香港特區政府大力推動香港與大灣區融合,鼓勵青年在大灣區工作及發展事業。該計劃於2020年推出,鼓勵在香港及大灣區有業務的企業,聘請剛於本地大學畢業的青年,到大灣區工作。成功的申請人將被派駐到大灣區工作或接受在職培訓,並獲提供不少於港幣18,000元月薪。

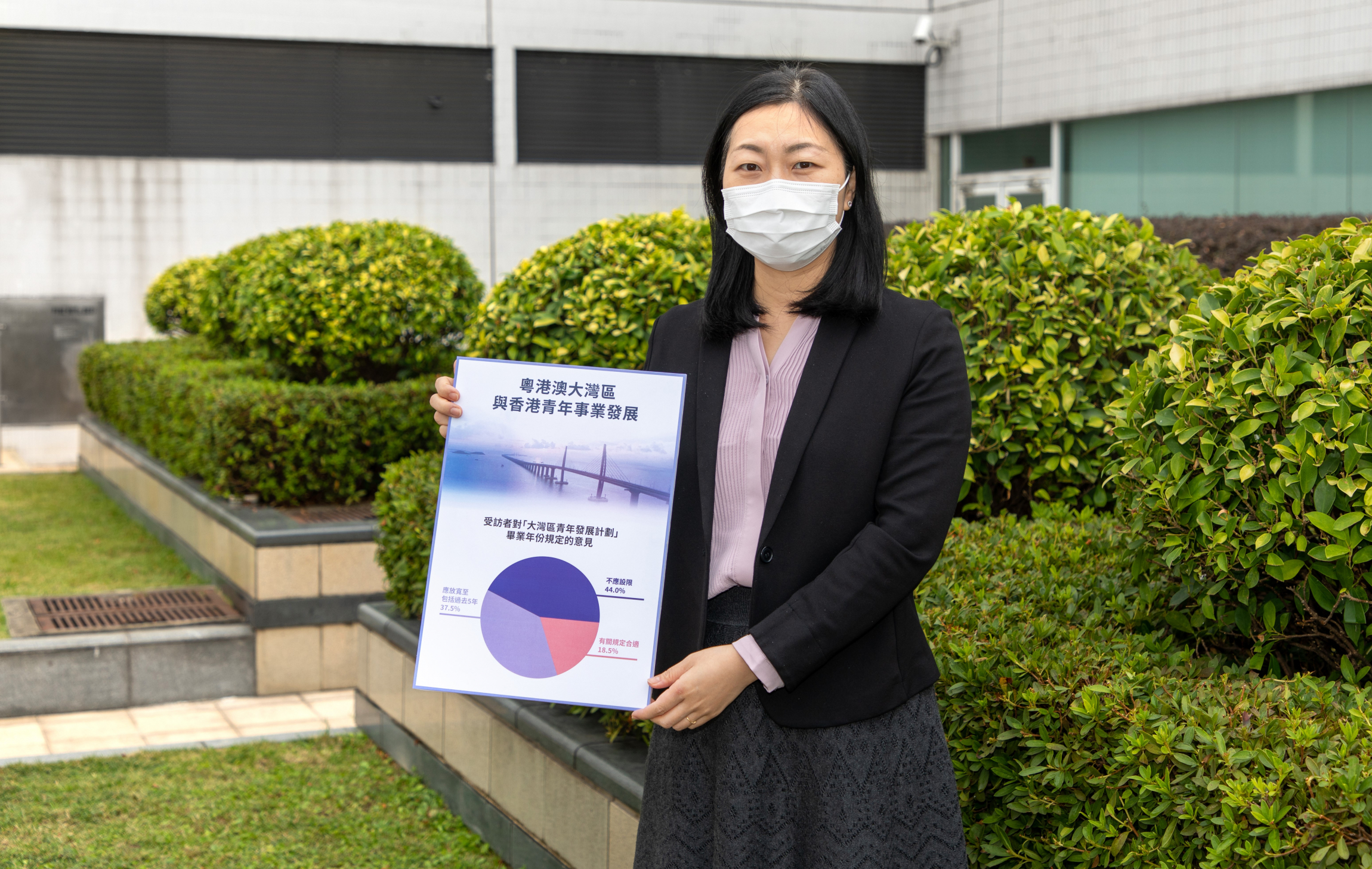

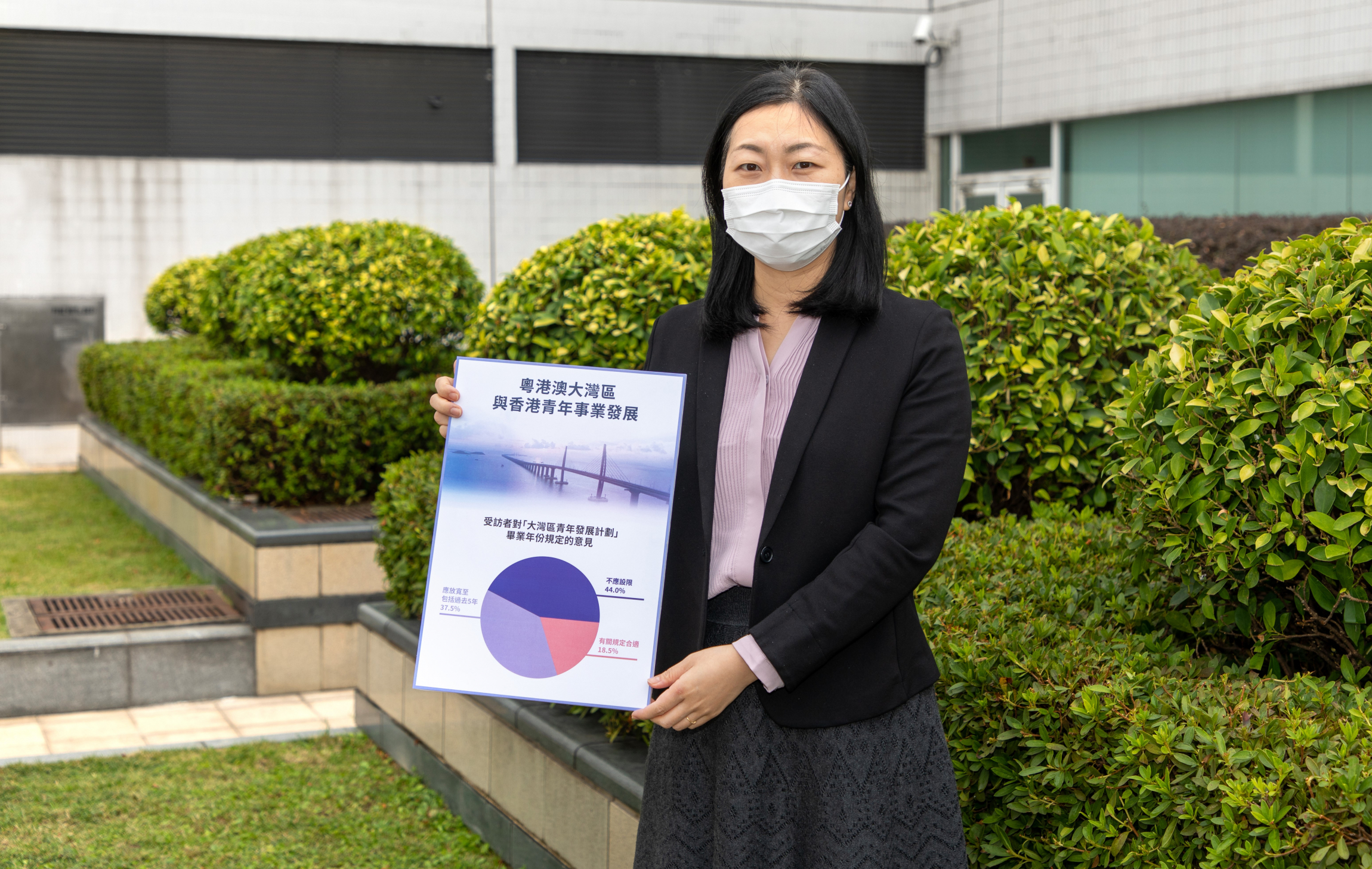

為評估計劃的吸引力及了解青年對大灣區的看法,由浸大社會學系助理教授江晋博士領導的研究小組,於2021年9至10月期間進行了一項網上問卷調查,共訪問2,003名年齡介乎21至40歲的香港青年。調查收集受訪者對計劃的意見,以及他們對於在大灣區工作或創業的機遇及挑戰的評價。是項研究計劃獲政府的政策創新與統籌辦事處轄下的政策研究資助計劃撥款支持。

建議放寬教育相關要求

調查發現近一半持有大學學位或以上的受訪者認為計劃不吸引。儘管現時計劃只適用於持有大學學位或以上的香港居民,有47%持同等學歷的受訪者認為計劃不吸引;教育程度為非學位專上教育,以及中學或以下的受訪者,儘管其學歷不符合計劃的申請資格,但他們認為計劃不吸引的比例卻分別跌至42%及37%。

計劃現時只適用於在2019至2021年間,獲本地或海外專上院校頒發學士或以上學位的香港居民。調查發現有77% 受訪者建議放寬計劃的學歷要求。有35%受訪者建議計劃應涵蓋擁有非學位專上教育學歷人士,有42%受訪者認為不應設任何學歷限制。

對於畢業年限的要求,82%受訪者建議放寬。有38%受訪者建議延長畢業年份至過去五年,44%受訪者則建議不應設有相關限制。

受訪者較不願意於大灣區居住

調查亦以邀請受訪者就於大灣區從事不同類型經濟活動的意願進行評分(1分為非常不願意,7分為非常願意)。這些活動包括(一)工作考察或實習、(二)經常往返公幹、(三)工作、(四)創業、(五)工作並居住,以及(六)創業並居住。調查結果發現,受訪者更願意在大灣區從事工作考察或實習(意願平均分為3.7)及創業(意願平均分為3.5分)。

然而,值得留意的是受訪者較不願意從事需要在大灣區居住的經濟活動。「工作並居住」及「創業並居住」的意願分數均只有大約3.1,在各種類型的經濟活動中屬最低。

就業機會和資助是關鍵誘因

研究小組亦探討了受訪者認為哪些機遇和挑戰,會影響他們決定是否在大灣區工作。分析顯示若受訪者認為事業發展機會和創業及就業資助的吸引力較高,他們在大灣區從事不同的經濟活動的願意會更高。此外,稅務優惠的吸引力及大灣區的生活質素,例如較大的居住空間及較慢的生活節奏,亦對受訪者願意在大灣區居住並且工作或創業有正面影響。

然而,受訪者視適應大灣區工作文化為主要挑戰,對他們是否願意在大灣區從事工作考察或實習、經常往返公幹,以及在當地居住有顯著影響。調查亦顯示認為適應政策及法規較困難的受訪者,會比較不願意在大灣區經常往返公幹、創業及居住。

江晋博士指出:「調查結果顯示從香港青年的角度而言,大灣區青年就業計劃可以協助他們把握發展事業的機遇。我們建議政府應該重新審視計劃的申請資格,包括教育程度及畢業年份等要求,令更多青年可以參與計劃。」

「為鼓勵更多青年在大灣區發展事業,政府應考慮他們的意願和關注。例如考慮到青年對於在大灣區城市居住有保留,政府可協助他們在大灣區從事不同類型的經濟活動,尤其是不需要在內地留駐的短期活動。這或有助逐步緩解他們在大灣區居住的疑慮。」

江博士續說:「政府應該牽頭成立一個一站式平台,讓年青人更容易找到合適的大灣區求職資源和諮詢服務。這個平台將成為協助他們尋找相關就業機會的重要工具,亦可以為他們提供適應大灣區工作及居住環境的建議。」